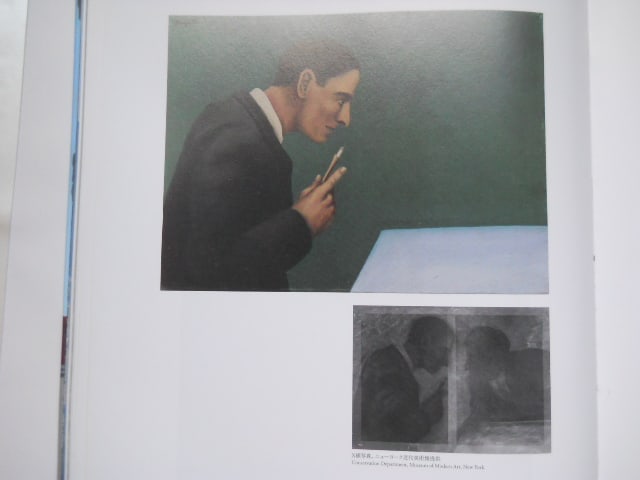

『狂気について瞑想する人物』

首を前に出し、吸いかけのタバコを手に人差し指を立てている。着衣に乱れはないが、目(視覚)・鼻(嗅覚)・耳(聴覚)などに緊張感があるかもしれない。とくに眼差しは一点を凝視し留まっている。

背景は暗緑色のベタ、人物の手前には白いテーブルもしくは箱のような物があるが、眼差しはそれを通り越している。

吸いかけのタバコによって永続ではなく短時間のようであるが、永久に止まってしまった自身のなかの時間であることは背景のベタ(非現実・無時間)により察せられる。

尋常な姿勢ではなく何かを覗き込む緊迫感がある。近年X線調査で判明した右側に描かれていた男は、描かれた男自身の虚像であり、描かれている男を凝視する、つまり自分自身と対立し探り合うという構図であったらしいが、消去されている。

つまり、自分自身よりさらに深い《負の世界》を瞑想・凝視している。

狂気とは正常さを失った精神状態である。(着衣から)社会性をもって生活している人物の正常さを逸脱した世界への激しい渇望ではないか。

(社会基準から逸脱した精神、現実逃避とも思える凝視の先は《負=冥府》かもしれない)

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

「いや、さうだない。買ふ、買ふ。」

すると支那人は

「買はない、それ構はない、ちよつと見るだけよろしい。」

と言うひながら、背中の荷物をみちのまんなかにおろしました。

☆賠(つぐない)の媒(仲立ちをする)詞(ことば)を納(受け入れる)図りごとである。

倍(二つ)の講(話)が兼ねて現れる。

拝(敬い尊重する)忠(まごころ)を化(教え導く)仏である。

と言いますのは、従僕たちの話では、お城へ職を求めにきた人たちは、面倒をみてくれる友人でもいなかったら、あんまり長いこと待たされているあいだに卒倒したり、頭がおかしくなったりして、永久にだめになってしまうというような例があるらしいのです。

☆と言うのは、小舟の話(物語)は無価値(無意味)であり、死の前の立場では、ひどく長い待ち時間の間に無力になり混乱したり絶望したりするという心配をする人たちもいません。