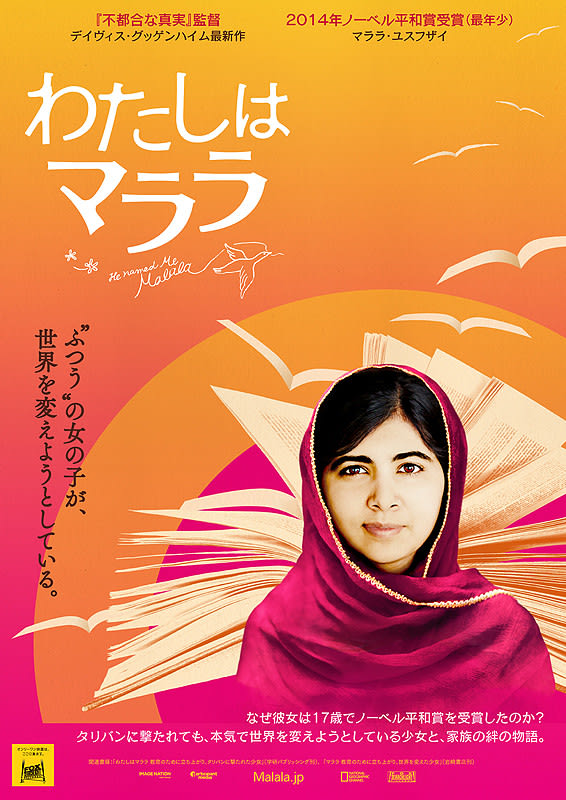

命をかけても言わねばならないこと

* * * * * * * * * *

新年のトップは、この真っ直ぐ前を向いて力強く歩もうとする

一人の少女の物語がふさわしいと思いました。

2014年、ノーベル平和賞を史上最年少で受賞した17歳の少女、

マララ・ユスフザイのドキュメンタリーです。

パキスタンで、学校を経営する父と、文字の読めない母のもとに

長女として生まれたマララ。

パキスタンはタリバンが支配するようになり、

女性の教育を禁止するなどという暴挙に出るようになります。

そんな時、彼女はタリバン支配下の教育事情や暮らしのことを

ブログに綴り始めるのです。

そして、そのことをイギリスのテレビ番組がドキュメンタリーとして放送。

身元が知れてしまった彼女は、タリバンに命を狙われることになってしまうのです。

彼女がまだ15歳のその日、スクールバスで下校途中、

友人の少女たちをも巻き添えにし、マララはタリバンの銃撃を受け、

頭に大怪我を負ってしまうのです。

それでも、無事一命を取り留めた彼女は、再びの攻撃を避け、

現在は父母と二人の弟と共に、ロンドンに暮らしています。

そもそも女性が教育を受けないことは殆どあたり前という土地で、

彼女がこのような成長を遂げたことは、

ただただ、父親であるジアウディン・ユスフザイ氏のおかげなのです。

彼が学校を経営しているので、マララは小さな時からそこに自由に出入りし、

授業や、生徒たちのディスカッションを見聞きしていたといいます。

だからこそ、自分で考え自分の意見をはっきりと主張する、そんな風に成長しました。

そしてそんな彼女を父親も誇りに思っている。

マララの名の由来にも驚かされます。

それはある伝説で、

戦争の時に「勇気を持って敵に立ち向かえ」と皆を率いた少女の名前。

けれど彼女は、その時銃弾に撃たれて亡くなってしまうのです。

その伝説の少女とマララの運命が重なってしまうところがまた凄いのですが、

始めからその名を我が子に与え、

決して女だからと差別せずに教育したというそのリベラルな精神性に感嘆せずにいられません。

この伝説のシーンやマララの小さいころ、ジアウディン氏の昔のことなどは

アニメによって表されているのですが、これがまたいい効果をあげています。

別人を本人に仕立てた再現ドラマ風でないのがいい。

時には状況を単純化したアニメのほうが、

より私たちの感情を揺さぶります。

そんな彼女ですが、私生活は意外と普通の少女です。

ブラピが好きで、宿題に追われ、物理がちょっぴり苦手。

けれどボーイフレンドの話に明け暮れる級友たちとは、やっぱりちょっと距離がある感じ。

生まれ育ったふるさとの家に帰りたいけれども、今は無理。

そんな切なさを決して自分からは、ひけらかさない。

彼女のことを売名行為だとか、演説の原稿は父親が書いているのだろう・・・

などという人のことも本作では触れていました。

でも、彼女はまさに命をかけてこれを言っているのです。

「一人の子ども、一人の教師、一冊の本、一本のペンが世界を変えるのです。」

同じことが私たちにできるでしょうか?

例えば級友がいじめにあっていても、我が身可愛さに見て見ぬふりをしていないでしょうか。

立派に教育を受けているはずの私たちがそれをできのは、恥ずかしい限り。

日本にいると、実感が無いのですが

「教育」は本当に必要だと思います。

未だに多くの地域で子供たちがさらわれ兵士に仕立てられていたりする現実を考えると・・・。

世界平和の鍵は「教育」にあります。

そしてこの彼女こそが「教育」の賜物、現の証拠。

まだ10代の彼女が、この先どんな人生を送るのか・・・。

この先も応援していこうと思います。

「わたしはマララ」

2015年/アメリカ/88分

監督:デイビス・グッケンハイム

出演:マララ・ユスフザイ、ジアウディン・ユスフザイ、トール・ペカイ・ユズフザイ

* * * * * * * * * *

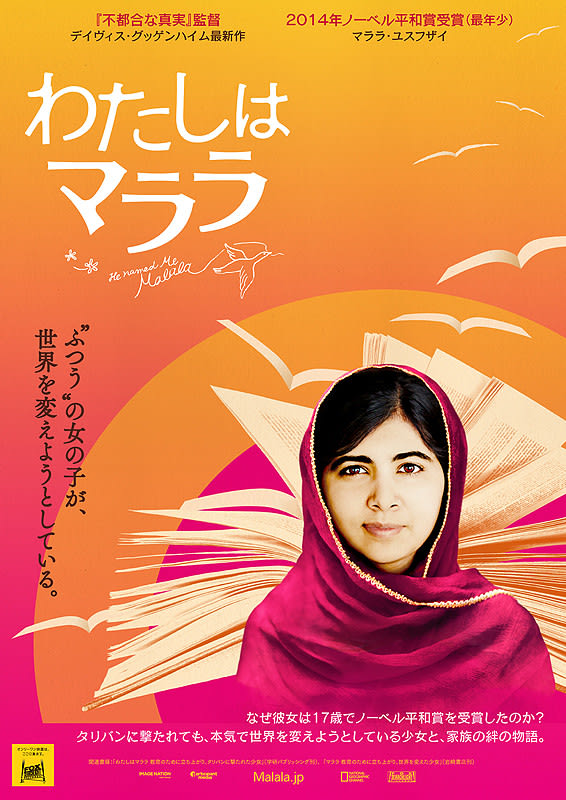

新年のトップは、この真っ直ぐ前を向いて力強く歩もうとする

一人の少女の物語がふさわしいと思いました。

2014年、ノーベル平和賞を史上最年少で受賞した17歳の少女、

マララ・ユスフザイのドキュメンタリーです。

パキスタンで、学校を経営する父と、文字の読めない母のもとに

長女として生まれたマララ。

パキスタンはタリバンが支配するようになり、

女性の教育を禁止するなどという暴挙に出るようになります。

そんな時、彼女はタリバン支配下の教育事情や暮らしのことを

ブログに綴り始めるのです。

そして、そのことをイギリスのテレビ番組がドキュメンタリーとして放送。

身元が知れてしまった彼女は、タリバンに命を狙われることになってしまうのです。

彼女がまだ15歳のその日、スクールバスで下校途中、

友人の少女たちをも巻き添えにし、マララはタリバンの銃撃を受け、

頭に大怪我を負ってしまうのです。

それでも、無事一命を取り留めた彼女は、再びの攻撃を避け、

現在は父母と二人の弟と共に、ロンドンに暮らしています。

そもそも女性が教育を受けないことは殆どあたり前という土地で、

彼女がこのような成長を遂げたことは、

ただただ、父親であるジアウディン・ユスフザイ氏のおかげなのです。

彼が学校を経営しているので、マララは小さな時からそこに自由に出入りし、

授業や、生徒たちのディスカッションを見聞きしていたといいます。

だからこそ、自分で考え自分の意見をはっきりと主張する、そんな風に成長しました。

そしてそんな彼女を父親も誇りに思っている。

マララの名の由来にも驚かされます。

それはある伝説で、

戦争の時に「勇気を持って敵に立ち向かえ」と皆を率いた少女の名前。

けれど彼女は、その時銃弾に撃たれて亡くなってしまうのです。

その伝説の少女とマララの運命が重なってしまうところがまた凄いのですが、

始めからその名を我が子に与え、

決して女だからと差別せずに教育したというそのリベラルな精神性に感嘆せずにいられません。

この伝説のシーンやマララの小さいころ、ジアウディン氏の昔のことなどは

アニメによって表されているのですが、これがまたいい効果をあげています。

別人を本人に仕立てた再現ドラマ風でないのがいい。

時には状況を単純化したアニメのほうが、

より私たちの感情を揺さぶります。

そんな彼女ですが、私生活は意外と普通の少女です。

ブラピが好きで、宿題に追われ、物理がちょっぴり苦手。

けれどボーイフレンドの話に明け暮れる級友たちとは、やっぱりちょっと距離がある感じ。

生まれ育ったふるさとの家に帰りたいけれども、今は無理。

そんな切なさを決して自分からは、ひけらかさない。

彼女のことを売名行為だとか、演説の原稿は父親が書いているのだろう・・・

などという人のことも本作では触れていました。

でも、彼女はまさに命をかけてこれを言っているのです。

「一人の子ども、一人の教師、一冊の本、一本のペンが世界を変えるのです。」

同じことが私たちにできるでしょうか?

例えば級友がいじめにあっていても、我が身可愛さに見て見ぬふりをしていないでしょうか。

立派に教育を受けているはずの私たちがそれをできのは、恥ずかしい限り。

日本にいると、実感が無いのですが

「教育」は本当に必要だと思います。

未だに多くの地域で子供たちがさらわれ兵士に仕立てられていたりする現実を考えると・・・。

世界平和の鍵は「教育」にあります。

そしてこの彼女こそが「教育」の賜物、現の証拠。

まだ10代の彼女が、この先どんな人生を送るのか・・・。

この先も応援していこうと思います。

「わたしはマララ」

2015年/アメリカ/88分

監督:デイビス・グッケンハイム

出演:マララ・ユスフザイ、ジアウディン・ユスフザイ、トール・ペカイ・ユズフザイ