日野用水開削450年を記念して、色々なイベントが開催されています。

市が主催した用水の学習後に街中を歩くイベントには3回参加しましたが、

今回は、日野市郷土資料館が主催したイベントです。

日野市役所5階の会議室で28日に講演会がありました。

「日野人が守り育てた緑と清流~『日野市域を流れる用水の謎ーその開削時期を考える』」と題して、

考古学が専門で、発掘調査に携わっている渋江芳浩氏のお話でした。

かつて日野は、「多摩の米倉」「嫁に行くなら日野に行け」と言われたくらい、米作りが盛んでした。

市内には網の目のように用水路が流れています。

江戸時代の元禄16年(1703)の「挨拶目録」によると、

日野用水は戦国時代の永禄10年(1567)に、佐藤隼人が北条氏照から罪人をもらい受けて整備したと言われています。

今回の講演では、発掘調査で古い堀の跡や、無駄掘り、付け替えなどの跡を通して、

用水路の前の姿を浮き彫りにしています。

台地や崖が多いので、湧水を小さい水路で流していたのだろうとか、

古い文献を通してのお話でした。

市内にはいくつかの遺跡があり、水田面の下層はどうなっているか?

考古学的情報を整理すると、

中世後期の集落跡、掘立小屋、北と南からの水路などだそうです。

かなり専門的で、難しかったです。

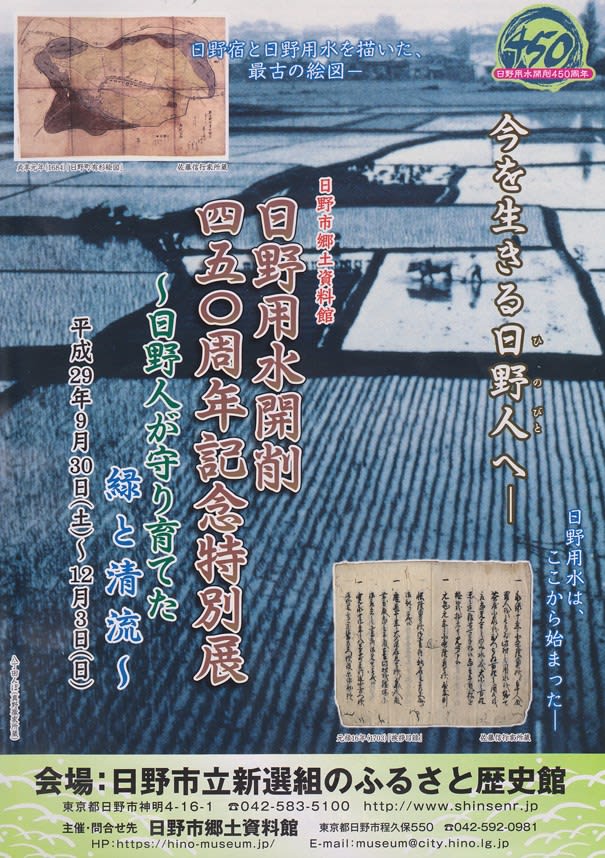

頂いたパンフレット

今、ふるさと歴史館で、特別展を開催中。

是非見学に行き、日野の歴史を学習したいと思います。

市役所前の公園。秋らしくなってきています。

雨の中、帰り道。崖の上にお墓がありました。

たぶん、遠藤一族の御墓だと思います。

周りには小さな石碑が並んでいました。

6月の「玉川上水に親しむ会」例会で、私が日野を担当した時、遠藤和泉の碑を紹介しました。

日野市の記念事業でもここを歩きました。

(以前撮った画像)

昔、豊田村と川辺堀之内村との村境争いが長く続いていた。

遠藤和泉は豊田村村民の為に一計を案じ、堀之内村よりに木炭を埋めた。

役人立ちあいの元、境が有利になった。

その木炭の一件が発覚し、遠藤和泉守はエンドウ畑で堀之内村民に捕えられて松の木に磔となり殺された。

豊田村民は亡骸を引き取り、手厚く葬り祠を建てた。

それがこの祠のようです。

それ以来、現在まで、遠藤家では庭に松を植えずエンドウの栽培はしないとのこと。

現在遠藤一族の子孫が、20~30人いらっしゃるとのこと。

日野の名所旧跡です。

歴史は苦手ですが、実際に歩いたり、講演を聞いたりしていると、

少しずつ理解出来てきて楽しいです。

さらに学習を続けていきます。

![]()

にほんブログ村 ランキング参加中~ ↑ポチッと、応援クリックお願いします

↑ポチッと、応援クリックお願いします