安倍元首相亡き後、アベノミクスはどうなるのだろうか。

民主党政権の、「製造業の六重苦政策」で沈没しかけていた日本経済を、成長基調に転換したのが「アベノミクス」。

浜田宏一、本田悦朗、高橋洋一、黒田東彦他の安倍内閣の政策ブレーンによって生み出されたことは衆知のこと。

そのメンバーの、高橋洋一氏が、安倍元首相亡き後の「アベノミクス」について語っておられます。

財務省主導内閣で緊縮基調の岸田政権下、所信表明演説で、ほぼ゛40年ぶりに規制改革への言及がなかった岸田政権下、官僚のやりたい放題になるのではないかと懸念していたが、やはりそのようだと、高橋氏。

アベノミクスは、(1)金融政策、(2)財政政策、(3)成長戦略で成り立っているが、(1)金融緩和や(2)積極財政政策を続けるには何が必要か。また(3)成長戦略は、しばしば成果がなかったとされるが、これは「モリカケ」騒ぎのためである側面も無視できないと高橋氏。

「カケ」騒ぎで、国家戦略特区は開店休業状態になった。「カケ」では、結局何も出てこなかった。規制緩和の阻止を目論む既得権側に大きく有利となる結果になったと、高橋氏。

(1)金融政策と(2)財政政策のマクロ部分について。

日本において実際に政策実行するためには、残念ながら政府(財務省)と日銀という巨大組織を政治的に上手く動かさないといけない。そのためには、定見と指導力のある政治家の存在が必要だと。

安倍元首相は、インフレ目標の導入とともに日銀人事を上手く行った。

しかし現下の経済情勢で、円安是正のために金融引き締めを主張する意見も出始めている。その出所は市場変動でひと山当てたい市場関係者だ。とても日本経済を考えて出てきたものでないと、高橋氏。

もし金融引き締めすれば、たしかに円高になるだろう。しかし、円安で日本のGDPが増大するというメリットが失われる。結果、GDPを減少させ今30兆円程度あるGDPギャップをさらに拡大させ、雇用を失わせるだろうと。

岸田政権は財務省主導内閣で緊縮基調だ。

岸田政権において、緊縮派の高田創氏が日銀審議委員になった。その流れからいって、緊縮派が総裁・副総裁になり、何かの拍子で円安回避のために金融引き締めをやる可能性はゼロではない。その場合、日本は再度デフレに逆戻りだろうと、高橋氏。

さらに問題なのは、財務省だ。財務省のほうが日銀よりはるかに政治的な組織で政治機構の中枢であるので、その改革は難物だとも。

コロナ対策は、安倍元首相のいう「政府・日銀の連合軍」で実行された。発行された100兆円は最終的には日銀が保有しているので、償還負担も利払負担もない。

安倍元首相の発言を否定したのは、財務省だった。コロナ増税の思惑が見え隠れしていると、高橋氏。

財務省は、コロナ増税のみならず、防衛費増額を契機として国防増税も狙っている。防衛国債では数兆円と少額なので、インフレはそれほど心配ない。むしろ経済成長に見合った成長通貨増の範囲内にできるだろうとも。

これまで、防衛省の会計課長は財務省からの出向者だった。本来、各省の会計課長はその省の予算を握るので、各省ともにエース級のプロパー職員が普通だ。防衛省が財務省の「植民地」ともいわれる所以だそうです。

プーチンのウクライナ侵攻に対するG7の会議などで、防衛費をGDP比 2%に引き上げる米国の要請に、欧州勢が応じる動きに転じたことに伴い、岸田氏は、日本も増額すると公言しました。

しかし、内外での発言が異なる昔の日本の首相よろしく、防衛費の予算GDP比 2%への増額派の島田事務次官を更迭するという、外交発言に逆行する人事を断行しました。

島田防衛次官、退任し参与に 官邸は留任認めず:時事ドットコム

国防費は、他国との関係が重要なので、国際関係の中で判断するしかない。この意味で財務大臣の出番でなく、トップの政治判断がキモだ。特に現下のような「有事」に準じる事態ではそうだ。有事では財務大臣を外して政治判断する国も少なくない。果たして岸田政権で、有事の対応なのか平時の対応なのか、故・安倍元首相が納得できるような適切な政治判断ができるかどうか。

1990年代以降、日本のGDP(給料)が増えなかったのは、日本全体のマネー不足だと高橋氏。

その原因は、日銀の過度な金融引き締めと財務省の過度な財政引き締めである。アベノミクスを継承しないと、金融引き締めと財政引き締めが復活して、日本は新たな「失われた時代」に突入するだろうと。

ミクロ政策の(3)成長戦略。それが岸田政権になってどうなるかを注目していたと高橋氏。

岸田政権は、発足直後の所信表明演説で規制改革への言及がなかった。規制改革への言及がない所信表見はほぼ40年ぶりなのだそうです。

これでは、官僚のやりたい放題になるのではないかと懸念していたが、やはりそのようだと高橋氏。

財務省のあやつり人形の岸田氏。

プーチンが始めたウクライナ侵攻が招いた、世界的物価高騰と安全保障不安。各国が対応策を進める中、財務省が進めようとしている、コロナ増税、国防増税というピンボケ政策に従うのでしょうか。

それでは日本は沈没してしまいます。

# 冒頭の画像は、安倍元首相

この花の名前は、マドンナリリー

↓よろしかったら、お願いします。

遊爺さんの写真素材 - PIXTA

民主党政権の、「製造業の六重苦政策」で沈没しかけていた日本経済を、成長基調に転換したのが「アベノミクス」。

浜田宏一、本田悦朗、高橋洋一、黒田東彦他の安倍内閣の政策ブレーンによって生み出されたことは衆知のこと。

そのメンバーの、高橋洋一氏が、安倍元首相亡き後の「アベノミクス」について語っておられます。

財務省主導内閣で緊縮基調の岸田政権下、所信表明演説で、ほぼ゛40年ぶりに規制改革への言及がなかった岸田政権下、官僚のやりたい放題になるのではないかと懸念していたが、やはりそのようだと、高橋氏。

官僚のやりたい放題になるのか…安倍元首相亡き後の「アベノミクス」はこうなる(髙橋 洋一) | 現代ビジネス | 講談社 2022.07.25

■日本経済を真面目に考えない人たち

安倍元首相亡き後、アベノミクスはどうなるのだろうか。

アベノミクスは、(1)金融政策、(2)財政政策、(3)成長戦略で成り立っているが、(1)金融緩和や(2)積極財政政策を続けるには何が必要か。また(3)成長戦略は、しばしば成果がなかったとされるが、これは「モリカケ」騒ぎのためである側面も無視できない。

「カケ」騒ぎで、国家戦略特区は開店休業状態になった。「カケ」では、過去の本コラムでも書いたが、結局何も出てこなかった。規制緩和の阻止を目論む既得権側に大きく有利となる結果になった。一部マスコミは、(3)成長戦略で成果がないことを指摘するが、「カケ」で空騒ぎしたマスコミにも責任があることをまったくわかっていない愚論だ。

さて、まず(1)金融政策と(2)財政政策のマクロ部分を見てみよう。マクロ政策が変更された場合、日本経済はどうなるのか。

安倍元首相の存在感はあまりに大きかったので誰かがそう簡単に代われるものでない。筆者には不思議でならないが、本コラムで再三繰り返しているようにアベノミクスは世界標準のフレームワークだ。特にアベノミクスの特徴であるマクロ経済政策は世界どこでも同じだ。筆者はきちんと継承されることを信じている。

勉強するだけなら誰でもできる。しかし日本において実際に政策実行するためには、残念ながら政府(財務省)と日銀という巨大組織を政治的に上手く動かさないといけない。そのためには、定見と指導力のある政治家の存在が必要だ。

幸いなことに安倍元首相は、インフレ目標の導入とともに日銀人事を上手く行った。これは有力な先行事例になるので、後に続く政治家が出てくるだろう。

しかし現下の経済情勢で、円安是正のために金融引き締めを主張する意見も出始めている。その出所は市場変動でひと山当てたい市場関係者だ。とても日本経済を考えて出てきたものでない。

もし金融引き締めすれば、たしかに円高になるだろう。しかし、本コラムで再三指摘してきたように、円安で日本のGDPが増大するというメリットが失われる。結果、GDPを減少させ今30兆円程度あるGDPギャップをさらに拡大させ、雇用を失わせるだろう。

もっとも、岸田政権は財務省主導内閣で緊縮基調だ。それは来春に予定されている日銀総裁・副総裁人事にどのような影響するだろうか。

岸田政権において、緊縮派の高田創氏が日銀審議委員になった。その流れからいって、緊縮派が総裁・副総裁になり、何かの拍子で円安回避のために金融引き締めをやる可能性はゼロではない。その場合、日本は再度デフレに逆戻りだろう。

さらに問題なのは、財務省だ。財務省のほうが日銀よりはるかに政治的な組織で政治機構の中枢であるので、その改革は難物だ。

筆者は、財務省が財政データに基づかずに財政危機を煽ってきたことを長年主張してきたが、最近賛同する政治家が増えつつある。いつかは、安倍元首相のように財務省をも説得できる政治家が出てくることを期待したい。

■このままでは「失われた時代」に突入する

また、財務省が密かに企む「コロナ増税」もGDP減少要因となる。

コロナ対策は、安倍元首相のいう「政府・日銀の連合軍」で実行された。発行された100兆円は最終的には日銀が保有しているので、償還負担も利払負担もない。これを安倍元首相は「日銀は子会社のようなもの」と比喩したが、その一部分だけが切り取られてマスコミで批判された。安倍元首相が本来言いたかった肝心要の「債務負担も利払負担もない」はすり替えられた。

安倍元首相の発言を否定したのは、財務省だった。コロナ増税の思惑が見え隠れしている。

財務省は、コロナ増税のみならず、防衛費増額を契機として国防増税も狙っている。防衛国債では数兆円と少額なので、インフレはそれほど心配ない。むしろ経済成長に見合った成長通貨増の範囲内にできるだろう。

ただし、財務省が簡単に引き下がるとも思えない。これまで、防衛省の会計課長は財務省からの出向者だった。本来、各省の会計課長はその省の予算を握るので、各省ともにエース級のプロパー職員が普通だ。防衛省が財務省の「植民地」ともいわれる所以だ。

財務省は出向者を送って防衛費の伸びを抑えてきたので、今回も様々な手を考えるだろう。

とりあえず国防のあり方は国民的に重要なので、経理を明らかにするためという名目で、特別会計の設置などを主張するもしれない。これは国内左派勢力が賛同するはずだ。その中で、つなぎ国債を発行し、その償還には「増税」が相応しいなどと言いかねない。

国防費は、他国との関係が重要なので、国際関係の中で判断するしかない。この意味で財務大臣の出番でなく、トップの政治判断がキモだ。特に現下のような「有事」に準じる事態ではそうだ。有事では財務大臣を外して政治判断する国も少なくない。果たして岸田政権で、有事の対応なのか平時の対応なのか、故・安倍元首相が納得できるような適切な政治判断ができるかどうか。

いずれにしても、1990年代以降、日本のGDP(給料)が増えなかったのは、日本全体のマネー不足だ。これは、世界の中でも日本のマネー伸び率は極端に低く、マネーの伸び率と経済成長率との間に一定の相関があることからもわかる。

その原因は、日銀の過度な金融引き締めと財務省の過度な財政引き締めである。アベノミクスを継承しないと、金融引き締めと財政引き締めが復活して、日本は新たな「失われた時代」に突入するだろう。

■反省なき文科省の「薬学部」新設抑制

次は、ミクロ政策の(3)成長戦略だ。前述したとおり、「カケ」騒ぎにより十分な成果が上げられなかった分野だ。

それが岸田政権になってどうなるかを筆者は注目していた。何しろ、岸田政権は、発足直後の所信表明演説で規制改革への言及がなかったくらいだ。規制改革への言及がない所信表見はほぼ40年ぶりだ。

これでは、官僚のやりたい放題になるのではないかと懸念していたが、やはりそのようだ。

こんな報道があった。文部科学省が2025年度以降、原則として大学の6年制薬学部の新設や定員増を認めない方針を固めたという。将来的な薬剤師余りや、近年の薬学部の急増による定員割れなどに対応するということのようだ。

薬学部は2006年度に4年制から6年制になり、その前後から6年制薬学部の新設が相次ぎ、2006年度の66大学67学部から、2021年度には77大学79学部になったという事情がある。

こういう官製の長期需要予測はあまり当たらない。かつて医学部でも獣医学部でも同じような需要予測があり、それによる新設抑制が医師、獣医師不足を招いたが、文部省はそれに懲りていないようだ。

役人による需要予測に基づく需給調整の許認可行政というのは、2000年くらいまでに各省庁で横行していたが、2000年以降はやめたはずだ。しかし、文科省では反省もなくこれを繰り返そうとしている。

それも、規制緩和をしない岸田政権だからということだ。本来の姿をいえば、文科省は設置申請を抑制するのではない。そもそも申請は自由が原則で、申請を抑制するのは憲法違反のおそれもある。そして、文科省は申請されたものの適格審査だけをすればよく、申請(投資判断)は大学がやればいい。

もし本当に今後需要がないのであれば、大学は新設申請しないだろう。文科省が勝手に需要がないとして申請の窓口を閉じると、将来薬剤師不足になったときの対応が出来なくなる。

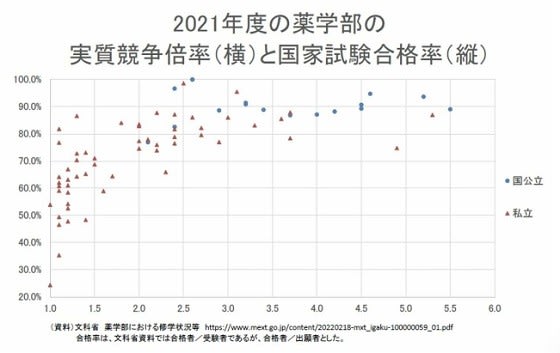

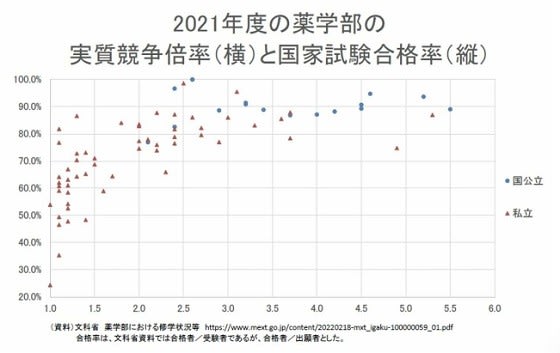

では、実際どうなのかというと、2000年代以降、質の悪い新設大学が増えたのは事実だろう。文科省によるデータであるが、入試における実質競争倍率と国家試験合格率の関係をみると、実質競争倍率の低い大学は合格率が高くない傾向がある(下図)。

ポイントは、こうした質の悪い大学を退出させることだ。それには新規参入を認めるほうがいい。質の悪い大学があるが、その大学に勝てると見込む大学は、新設学部を目論む。これは健全な経営判断だし、上手く退出を認めるのが文科行政でもある。

なぜこうした健全な行政が出来ないかというと、文科省から新設大学に官僚が天下っているからだ。天下りを優先し、質の悪い大学を温存しようとしているのが一因だ。これは、典型的な天下り、既得権擁護である。そういえば、前川喜平氏が文科省官房長時代に文科省で組織的な天下りを行っていたが、今でも既得権擁護のための行政が行われているおそれがある。

何よりこの文科省の動きは、アベノミクスへの反乱でもある。このような20年前に絶滅している時代錯誤の需給調整による許認可を認めたら、「カケ」の言いがかりは正しかったというようなものだ。

「カケ」は、朝日新聞の記事から騒がれ始めた。その記事について、産経新聞の阿比留瑠比氏はこう述べている。

《「国家戦略特区諮問会議決定という形にすれば、総理が議長なので総理からの指示に見えるのではないか」と文書にある部分に影を落とし、見えないようにして総理の意向をでっち上げた記事。この写真は別の日も使った》

とんでもない逆バネの動きが始まった。

■日本経済を真面目に考えない人たち

安倍元首相亡き後、アベノミクスはどうなるのだろうか。

アベノミクスは、(1)金融政策、(2)財政政策、(3)成長戦略で成り立っているが、(1)金融緩和や(2)積極財政政策を続けるには何が必要か。また(3)成長戦略は、しばしば成果がなかったとされるが、これは「モリカケ」騒ぎのためである側面も無視できない。

「カケ」騒ぎで、国家戦略特区は開店休業状態になった。「カケ」では、過去の本コラムでも書いたが、結局何も出てこなかった。規制緩和の阻止を目論む既得権側に大きく有利となる結果になった。一部マスコミは、(3)成長戦略で成果がないことを指摘するが、「カケ」で空騒ぎしたマスコミにも責任があることをまったくわかっていない愚論だ。

さて、まず(1)金融政策と(2)財政政策のマクロ部分を見てみよう。マクロ政策が変更された場合、日本経済はどうなるのか。

安倍元首相の存在感はあまりに大きかったので誰かがそう簡単に代われるものでない。筆者には不思議でならないが、本コラムで再三繰り返しているようにアベノミクスは世界標準のフレームワークだ。特にアベノミクスの特徴であるマクロ経済政策は世界どこでも同じだ。筆者はきちんと継承されることを信じている。

勉強するだけなら誰でもできる。しかし日本において実際に政策実行するためには、残念ながら政府(財務省)と日銀という巨大組織を政治的に上手く動かさないといけない。そのためには、定見と指導力のある政治家の存在が必要だ。

幸いなことに安倍元首相は、インフレ目標の導入とともに日銀人事を上手く行った。これは有力な先行事例になるので、後に続く政治家が出てくるだろう。

しかし現下の経済情勢で、円安是正のために金融引き締めを主張する意見も出始めている。その出所は市場変動でひと山当てたい市場関係者だ。とても日本経済を考えて出てきたものでない。

もし金融引き締めすれば、たしかに円高になるだろう。しかし、本コラムで再三指摘してきたように、円安で日本のGDPが増大するというメリットが失われる。結果、GDPを減少させ今30兆円程度あるGDPギャップをさらに拡大させ、雇用を失わせるだろう。

もっとも、岸田政権は財務省主導内閣で緊縮基調だ。それは来春に予定されている日銀総裁・副総裁人事にどのような影響するだろうか。

岸田政権において、緊縮派の高田創氏が日銀審議委員になった。その流れからいって、緊縮派が総裁・副総裁になり、何かの拍子で円安回避のために金融引き締めをやる可能性はゼロではない。その場合、日本は再度デフレに逆戻りだろう。

さらに問題なのは、財務省だ。財務省のほうが日銀よりはるかに政治的な組織で政治機構の中枢であるので、その改革は難物だ。

筆者は、財務省が財政データに基づかずに財政危機を煽ってきたことを長年主張してきたが、最近賛同する政治家が増えつつある。いつかは、安倍元首相のように財務省をも説得できる政治家が出てくることを期待したい。

■このままでは「失われた時代」に突入する

また、財務省が密かに企む「コロナ増税」もGDP減少要因となる。

コロナ対策は、安倍元首相のいう「政府・日銀の連合軍」で実行された。発行された100兆円は最終的には日銀が保有しているので、償還負担も利払負担もない。これを安倍元首相は「日銀は子会社のようなもの」と比喩したが、その一部分だけが切り取られてマスコミで批判された。安倍元首相が本来言いたかった肝心要の「債務負担も利払負担もない」はすり替えられた。

安倍元首相の発言を否定したのは、財務省だった。コロナ増税の思惑が見え隠れしている。

財務省は、コロナ増税のみならず、防衛費増額を契機として国防増税も狙っている。防衛国債では数兆円と少額なので、インフレはそれほど心配ない。むしろ経済成長に見合った成長通貨増の範囲内にできるだろう。

ただし、財務省が簡単に引き下がるとも思えない。これまで、防衛省の会計課長は財務省からの出向者だった。本来、各省の会計課長はその省の予算を握るので、各省ともにエース級のプロパー職員が普通だ。防衛省が財務省の「植民地」ともいわれる所以だ。

財務省は出向者を送って防衛費の伸びを抑えてきたので、今回も様々な手を考えるだろう。

とりあえず国防のあり方は国民的に重要なので、経理を明らかにするためという名目で、特別会計の設置などを主張するもしれない。これは国内左派勢力が賛同するはずだ。その中で、つなぎ国債を発行し、その償還には「増税」が相応しいなどと言いかねない。

国防費は、他国との関係が重要なので、国際関係の中で判断するしかない。この意味で財務大臣の出番でなく、トップの政治判断がキモだ。特に現下のような「有事」に準じる事態ではそうだ。有事では財務大臣を外して政治判断する国も少なくない。果たして岸田政権で、有事の対応なのか平時の対応なのか、故・安倍元首相が納得できるような適切な政治判断ができるかどうか。

いずれにしても、1990年代以降、日本のGDP(給料)が増えなかったのは、日本全体のマネー不足だ。これは、世界の中でも日本のマネー伸び率は極端に低く、マネーの伸び率と経済成長率との間に一定の相関があることからもわかる。

その原因は、日銀の過度な金融引き締めと財務省の過度な財政引き締めである。アベノミクスを継承しないと、金融引き締めと財政引き締めが復活して、日本は新たな「失われた時代」に突入するだろう。

■反省なき文科省の「薬学部」新設抑制

次は、ミクロ政策の(3)成長戦略だ。前述したとおり、「カケ」騒ぎにより十分な成果が上げられなかった分野だ。

それが岸田政権になってどうなるかを筆者は注目していた。何しろ、岸田政権は、発足直後の所信表明演説で規制改革への言及がなかったくらいだ。規制改革への言及がない所信表見はほぼ40年ぶりだ。

これでは、官僚のやりたい放題になるのではないかと懸念していたが、やはりそのようだ。

こんな報道があった。文部科学省が2025年度以降、原則として大学の6年制薬学部の新設や定員増を認めない方針を固めたという。将来的な薬剤師余りや、近年の薬学部の急増による定員割れなどに対応するということのようだ。

薬学部は2006年度に4年制から6年制になり、その前後から6年制薬学部の新設が相次ぎ、2006年度の66大学67学部から、2021年度には77大学79学部になったという事情がある。

こういう官製の長期需要予測はあまり当たらない。かつて医学部でも獣医学部でも同じような需要予測があり、それによる新設抑制が医師、獣医師不足を招いたが、文部省はそれに懲りていないようだ。

役人による需要予測に基づく需給調整の許認可行政というのは、2000年くらいまでに各省庁で横行していたが、2000年以降はやめたはずだ。しかし、文科省では反省もなくこれを繰り返そうとしている。

それも、規制緩和をしない岸田政権だからということだ。本来の姿をいえば、文科省は設置申請を抑制するのではない。そもそも申請は自由が原則で、申請を抑制するのは憲法違反のおそれもある。そして、文科省は申請されたものの適格審査だけをすればよく、申請(投資判断)は大学がやればいい。

もし本当に今後需要がないのであれば、大学は新設申請しないだろう。文科省が勝手に需要がないとして申請の窓口を閉じると、将来薬剤師不足になったときの対応が出来なくなる。

では、実際どうなのかというと、2000年代以降、質の悪い新設大学が増えたのは事実だろう。文科省によるデータであるが、入試における実質競争倍率と国家試験合格率の関係をみると、実質競争倍率の低い大学は合格率が高くない傾向がある(下図)。

ポイントは、こうした質の悪い大学を退出させることだ。それには新規参入を認めるほうがいい。質の悪い大学があるが、その大学に勝てると見込む大学は、新設学部を目論む。これは健全な経営判断だし、上手く退出を認めるのが文科行政でもある。

なぜこうした健全な行政が出来ないかというと、文科省から新設大学に官僚が天下っているからだ。天下りを優先し、質の悪い大学を温存しようとしているのが一因だ。これは、典型的な天下り、既得権擁護である。そういえば、前川喜平氏が文科省官房長時代に文科省で組織的な天下りを行っていたが、今でも既得権擁護のための行政が行われているおそれがある。

何よりこの文科省の動きは、アベノミクスへの反乱でもある。このような20年前に絶滅している時代錯誤の需給調整による許認可を認めたら、「カケ」の言いがかりは正しかったというようなものだ。

「カケ」は、朝日新聞の記事から騒がれ始めた。その記事について、産経新聞の阿比留瑠比氏はこう述べている。

《「国家戦略特区諮問会議決定という形にすれば、総理が議長なので総理からの指示に見えるのではないか」と文書にある部分に影を落とし、見えないようにして総理の意向をでっち上げた記事。この写真は別の日も使った》

とんでもない逆バネの動きが始まった。

アベノミクスは、(1)金融政策、(2)財政政策、(3)成長戦略で成り立っているが、(1)金融緩和や(2)積極財政政策を続けるには何が必要か。また(3)成長戦略は、しばしば成果がなかったとされるが、これは「モリカケ」騒ぎのためである側面も無視できないと高橋氏。

「カケ」騒ぎで、国家戦略特区は開店休業状態になった。「カケ」では、結局何も出てこなかった。規制緩和の阻止を目論む既得権側に大きく有利となる結果になったと、高橋氏。

(1)金融政策と(2)財政政策のマクロ部分について。

日本において実際に政策実行するためには、残念ながら政府(財務省)と日銀という巨大組織を政治的に上手く動かさないといけない。そのためには、定見と指導力のある政治家の存在が必要だと。

安倍元首相は、インフレ目標の導入とともに日銀人事を上手く行った。

しかし現下の経済情勢で、円安是正のために金融引き締めを主張する意見も出始めている。その出所は市場変動でひと山当てたい市場関係者だ。とても日本経済を考えて出てきたものでないと、高橋氏。

もし金融引き締めすれば、たしかに円高になるだろう。しかし、円安で日本のGDPが増大するというメリットが失われる。結果、GDPを減少させ今30兆円程度あるGDPギャップをさらに拡大させ、雇用を失わせるだろうと。

岸田政権は財務省主導内閣で緊縮基調だ。

岸田政権において、緊縮派の高田創氏が日銀審議委員になった。その流れからいって、緊縮派が総裁・副総裁になり、何かの拍子で円安回避のために金融引き締めをやる可能性はゼロではない。その場合、日本は再度デフレに逆戻りだろうと、高橋氏。

さらに問題なのは、財務省だ。財務省のほうが日銀よりはるかに政治的な組織で政治機構の中枢であるので、その改革は難物だとも。

コロナ対策は、安倍元首相のいう「政府・日銀の連合軍」で実行された。発行された100兆円は最終的には日銀が保有しているので、償還負担も利払負担もない。

安倍元首相の発言を否定したのは、財務省だった。コロナ増税の思惑が見え隠れしていると、高橋氏。

財務省は、コロナ増税のみならず、防衛費増額を契機として国防増税も狙っている。防衛国債では数兆円と少額なので、インフレはそれほど心配ない。むしろ経済成長に見合った成長通貨増の範囲内にできるだろうとも。

これまで、防衛省の会計課長は財務省からの出向者だった。本来、各省の会計課長はその省の予算を握るので、各省ともにエース級のプロパー職員が普通だ。防衛省が財務省の「植民地」ともいわれる所以だそうです。

プーチンのウクライナ侵攻に対するG7の会議などで、防衛費をGDP比 2%に引き上げる米国の要請に、欧州勢が応じる動きに転じたことに伴い、岸田氏は、日本も増額すると公言しました。

しかし、内外での発言が異なる昔の日本の首相よろしく、防衛費の予算GDP比 2%への増額派の島田事務次官を更迭するという、外交発言に逆行する人事を断行しました。

島田防衛次官、退任し参与に 官邸は留任認めず:時事ドットコム

国防費は、他国との関係が重要なので、国際関係の中で判断するしかない。この意味で財務大臣の出番でなく、トップの政治判断がキモだ。特に現下のような「有事」に準じる事態ではそうだ。有事では財務大臣を外して政治判断する国も少なくない。果たして岸田政権で、有事の対応なのか平時の対応なのか、故・安倍元首相が納得できるような適切な政治判断ができるかどうか。

1990年代以降、日本のGDP(給料)が増えなかったのは、日本全体のマネー不足だと高橋氏。

その原因は、日銀の過度な金融引き締めと財務省の過度な財政引き締めである。アベノミクスを継承しないと、金融引き締めと財政引き締めが復活して、日本は新たな「失われた時代」に突入するだろうと。

ミクロ政策の(3)成長戦略。それが岸田政権になってどうなるかを注目していたと高橋氏。

岸田政権は、発足直後の所信表明演説で規制改革への言及がなかった。規制改革への言及がない所信表見はほぼ40年ぶりなのだそうです。

これでは、官僚のやりたい放題になるのではないかと懸念していたが、やはりそのようだと高橋氏。

財務省のあやつり人形の岸田氏。

プーチンが始めたウクライナ侵攻が招いた、世界的物価高騰と安全保障不安。各国が対応策を進める中、財務省が進めようとしている、コロナ増税、国防増税というピンボケ政策に従うのでしょうか。

それでは日本は沈没してしまいます。

# 冒頭の画像は、安倍元首相

この花の名前は、マドンナリリー

↓よろしかったら、お願いします。

遊爺さんの写真素材 - PIXTA

国も会社も必要な所にお金をかけるて重要な事していたのは、安倍晋三総理ですからね。

急激な円安もインフレも岸田政権の失敗と言うか官僚政治に逆戻りで景気後退防止策未だに発表すら出来ていない。

別に円安は、悪く無い急激な変動が悪い急激な変動起こらない様に政策決定能力が安倍晋三総理不在で顕著に成ると困ります。