ペルー旅行の写真の整理が終わり、ようやく日常に戻ったのですが、1つだけまだ残っている仕事があります。イカのホテルで衝動買いをした絵の始末です。アンデス高原の雰囲気に惹かれて、65cmX70cmほどの絵を買ったのはよかったのですが、家まで自分で持ち帰ることになり、苦労しました。狭い空間に飾るためには、もう一苦労しなければなりません。

ナスカの地上絵です。実は、これらの地上絵が、飛行機からちゃんと見えたのか、と言われれば、答えは「NO」です。カメラのレンズを単焦点の広角にして、距離無限大にセット、操縦士が何か言うたびに、シャッターを切っただけです。

家に戻って、写真を拡大しながら、見つけ出したのが、これらの地上絵です。

これはハチドリ(96m)です。これは肉眼でも見えました。

コンドル(136m)ですが、羽の線をてがかりに、全体を推測するのが精一杯です。

クモ(46m)です。地上絵としては小型です。

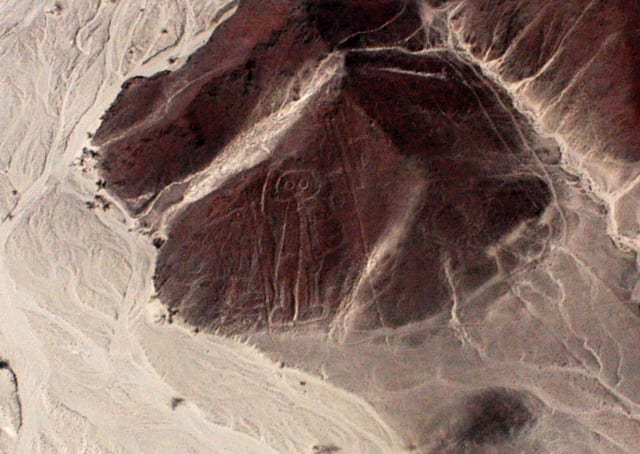

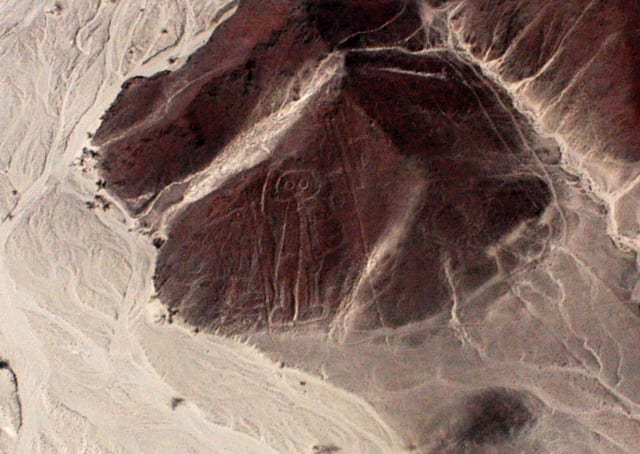

山肌に浮かぶ、宇宙飛行士(32m)です。これも肉眼で見えました。

これはサル(110m)です。尻尾の渦巻きが手がかりですが、胴体が線で表現されているので、分りにくい絵です。

地上にあるミラドール(観測塔)の周辺にある、左側の木(97m)、右側の手(45m)です。他の線がいろいろあるので、見難くなっています。

これは一番最後に見つけたフラミンゴ(280m)です。羽根らしい模様から、左側にくねくねとした首が伸びてその先に頭があります。

この地上絵を最後に、リマから成田までの長い飛行機の旅を経て、なんとか無事に家に戻りました。

家に戻って、写真を拡大しながら、見つけ出したのが、これらの地上絵です。

これはハチドリ(96m)です。これは肉眼でも見えました。

コンドル(136m)ですが、羽の線をてがかりに、全体を推測するのが精一杯です。

クモ(46m)です。地上絵としては小型です。

山肌に浮かぶ、宇宙飛行士(32m)です。これも肉眼で見えました。

これはサル(110m)です。尻尾の渦巻きが手がかりですが、胴体が線で表現されているので、分りにくい絵です。

地上にあるミラドール(観測塔)の周辺にある、左側の木(97m)、右側の手(45m)です。他の線がいろいろあるので、見難くなっています。

これは一番最後に見つけたフラミンゴ(280m)です。羽根らしい模様から、左側にくねくねとした首が伸びてその先に頭があります。

この地上絵を最後に、リマから成田までの長い飛行機の旅を経て、なんとか無事に家に戻りました。

プーノからバス、飛行機を乗り継いでリマへ戻り、そこからバスでイカの町に着いたのが深夜でした。

翌日、天候があまりよくなく、飛行場に向かったのは11時でした。

イカの飛行場からナスカの地上絵の遊覧飛行は、約1時間半です。飛行機は小さく、私達の場合、乗客は6人でした。

飛行機に乗るとき、バランスをとるため、操縦士が乗客の体重を考えながら座席を指定しました。よく見ると一番肥っているのは、操縦士です。これでバランスをとるのは、難しそうです。

離陸した飛行機から振り返ったイカの町です。砂山が見えました。この地域は砂漠が大部分なので、こうした砂山がいくつもあるようです。

しばらく飛ぶと、下は一面の砂漠になり、その中を流れる川が一筋はっきりと見えました。

やがて、山地が見えるようになりました。よく見ると、山肌に幾何学模様があります。いよいよナスカの地上絵に近づいたようです。

翌日、天候があまりよくなく、飛行場に向かったのは11時でした。

イカの飛行場からナスカの地上絵の遊覧飛行は、約1時間半です。飛行機は小さく、私達の場合、乗客は6人でした。

飛行機に乗るとき、バランスをとるため、操縦士が乗客の体重を考えながら座席を指定しました。よく見ると一番肥っているのは、操縦士です。これでバランスをとるのは、難しそうです。

離陸した飛行機から振り返ったイカの町です。砂山が見えました。この地域は砂漠が大部分なので、こうした砂山がいくつもあるようです。

しばらく飛ぶと、下は一面の砂漠になり、その中を流れる川が一筋はっきりと見えました。

やがて、山地が見えるようになりました。よく見ると、山肌に幾何学模様があります。いよいよナスカの地上絵に近づいたようです。

島には展望台がありました。ふわふわの大地に展望台は変ですが、特に問題はないようです。高いところに登ると、みんな手をあげるので、ちょっとおかしいです。

展望台からみた島の様子です。中央を広場にして、回りを囲むようにいくつかの小屋が建っています。島の近くにには、トトラが自生しています。

この島には、両親と子供たちが住んでいます。学校のある島へ通う外は、子供は島の中で暮らすようです。

乾燥したトトラを束ねて造ったバルサ船がチチカカ湖の主要な交通機関です。多くの人が乗れる2階建ての双胴船もあります。

母親も立派なバルサ船の漕ぎ手です。漕ぎながらも母親は子どもたちに細かい注意を払っていました。

父親が乗船料を集めている間、子供がもう一方の漕ぎ手です。すぐに一人前の漕ぎ手になりそうです。

チチカカ湖のウロス島は家族が1つの浮き島に乗っている小さな世界でした。

展望台からみた島の様子です。中央を広場にして、回りを囲むようにいくつかの小屋が建っています。島の近くにには、トトラが自生しています。

この島には、両親と子供たちが住んでいます。学校のある島へ通う外は、子供は島の中で暮らすようです。

乾燥したトトラを束ねて造ったバルサ船がチチカカ湖の主要な交通機関です。多くの人が乗れる2階建ての双胴船もあります。

母親も立派なバルサ船の漕ぎ手です。漕ぎながらも母親は子どもたちに細かい注意を払っていました。

父親が乗船料を集めている間、子供がもう一方の漕ぎ手です。すぐに一人前の漕ぎ手になりそうです。

チチカカ湖のウロス島は家族が1つの浮き島に乗っている小さな世界でした。

アンデス山脈のほぼ中央にある、海抜3890m、面積は琵琶湖の約12倍の神秘の湖、チチカカ湖です。

バスの長旅の翌朝、チチカカ湖のウロス島を訪ねました。ウロス島は1つの島の名称ではなく、トトラという葦を積み重ねた「浮き島」の総称です。その1つに上陸しました。

船から下りた最初の1歩は、ふわっとした感触でした。本当に葦を積み重ねただけの大地(?)です。しばらくすると馴れて、意外に気持ちが良かったです。

先ず、島の中の物を見てまわりました。これは湖で捕った魚です。貴重な食材ですが、マスの仲間など魚類は多いようです。

これも食材です。採りたての新鮮なトトラの茎はそのまま野菜として食用にします。右手の食材は、湖に沢山いる小さな水鳥を干したものです。

家の中をのぞきました。簡素であまり物はありません。それでも床や小さな椅子があるなど、少し住居らしさが感じられました。

バスの長旅の翌朝、チチカカ湖のウロス島を訪ねました。ウロス島は1つの島の名称ではなく、トトラという葦を積み重ねた「浮き島」の総称です。その1つに上陸しました。

船から下りた最初の1歩は、ふわっとした感触でした。本当に葦を積み重ねただけの大地(?)です。しばらくすると馴れて、意外に気持ちが良かったです。

先ず、島の中の物を見てまわりました。これは湖で捕った魚です。貴重な食材ですが、マスの仲間など魚類は多いようです。

これも食材です。採りたての新鮮なトトラの茎はそのまま野菜として食用にします。右手の食材は、湖に沢山いる小さな水鳥を干したものです。

家の中をのぞきました。簡素であまり物はありません。それでも床や小さな椅子があるなど、少し住居らしさが感じられました。

もう夕方でしたが、シュスタニ遺跡の近くで民家を訪ねました。

入口の門の上には一対の牛の飾りがありました。沖縄のシーサーと同じようなものです。

入口の右手は蔵のような小屋で外側からは入れません。小屋のまわりで、アルパカが出迎えてくれました。

家の中は敷地がいろいろ区切られていて、人の居住区、アルパカ、クイの居住区、作業用中庭などがありました。

写真のクイ(モルモット)は食用に飼育されていますが、最も一般的な蛋白源のようです。

一般的な食事の紹介がありました。アルパカの乳で作ったチーズ、茹でたジャガイモに泥を溶かしたソースのようなものをつけたものを試食しました。泥を食べるのはミネラルを摂るための工夫と思われます。

家族の紹介がありました。戸主の父親は外出中で不在、中央右手の女性が母親、左手の女性がマリアさん、他の男性は関係がよくわかりませんでした。家庭の中心は女性のようです。

暗くなってきたので、別れを告げましたが、入口でアルパカが見送ってくれました。

ここからプーノのチチカカ湖にはすぐ着きました。

入口の門の上には一対の牛の飾りがありました。沖縄のシーサーと同じようなものです。

入口の右手は蔵のような小屋で外側からは入れません。小屋のまわりで、アルパカが出迎えてくれました。

家の中は敷地がいろいろ区切られていて、人の居住区、アルパカ、クイの居住区、作業用中庭などがありました。

写真のクイ(モルモット)は食用に飼育されていますが、最も一般的な蛋白源のようです。

一般的な食事の紹介がありました。アルパカの乳で作ったチーズ、茹でたジャガイモに泥を溶かしたソースのようなものをつけたものを試食しました。泥を食べるのはミネラルを摂るための工夫と思われます。

家族の紹介がありました。戸主の父親は外出中で不在、中央右手の女性が母親、左手の女性がマリアさん、他の男性は関係がよくわかりませんでした。家庭の中心は女性のようです。

暗くなってきたので、別れを告げましたが、入口でアルパカが見送ってくれました。

ここからプーノのチチカカ湖にはすぐ着きました。

400kmのバスの旅が終わりに近づいた頃、少し回り道をして、シュスタニ遺跡に着きました。標高4000mのウマヤ湖畔にあるプレ・インカ時代からインカ全盛期まで続く墳墓の丘です。

湖の傍の丘には、かってチュルパ(墳墓)が100基以上あったと言われていますが、雨が多い地区であることと、近年まで保護されなかったため、わずかな数のチュルパしか残っていません。

丘の上で、最も目立っているインカの墳墓です。高さ12m、円周7.2mの石積みの円筒です。丘を登り、先ずこの塔を目指します。

近づいてみると、なかなか彩りもきれいな石塔です。壁面の一部にトカゲが浮き彫りにされています。トカゲの尻尾が再生することから、死者の再生を願ったとされています。

この塔も、裏に回ると、半分がありません。作り方がよくわかりますが、1基ぐらい完全な形で残って欲しかったと思いました。

すぐ近くにあったプレ・インカの墳墓です。石材を利用するため、多くは解体され

再利用されてしまったようです。

丘の上から周囲を見ていると、斜面を走っている動物がいました。大きなリャマでした。

丘を下りながら、日が落ちて、影の濃くなったウマヤ湖に別れを告げました。

湖の傍の丘には、かってチュルパ(墳墓)が100基以上あったと言われていますが、雨が多い地区であることと、近年まで保護されなかったため、わずかな数のチュルパしか残っていません。

丘の上で、最も目立っているインカの墳墓です。高さ12m、円周7.2mの石積みの円筒です。丘を登り、先ずこの塔を目指します。

近づいてみると、なかなか彩りもきれいな石塔です。壁面の一部にトカゲが浮き彫りにされています。トカゲの尻尾が再生することから、死者の再生を願ったとされています。

この塔も、裏に回ると、半分がありません。作り方がよくわかりますが、1基ぐらい完全な形で残って欲しかったと思いました。

すぐ近くにあったプレ・インカの墳墓です。石材を利用するため、多くは解体され

再利用されてしまったようです。

丘の上から周囲を見ていると、斜面を走っている動物がいました。大きなリャマでした。

丘を下りながら、日が落ちて、影の濃くなったウマヤ湖に別れを告げました。

旅程の中の最高地点4335m、ラ・ラヤ峠に着きました。急坂を登るわけでもないので、何時の間にか最高地点に来た、という感じです。峠にはお土産の露店が沢山でていました。

峠のすぐ下は、ペルー・レイルの駅になっていました。週3回クスコとプーノの間を往復し、片道10時間の十数両の編成です。途中ですれ違いました。

峠から見えた標高5489mのチンボーヤ山です。

峠からプーノ側に入って、少し進んだところで、左手見えた標高5443mのクナラマ山です。

しばらく高原を走ったところで、ようやく昼食になりました。プカラという町です、といっても辺りに見える民家は僅かでした。駅馬車で立ち寄る駅のようなものですが、レストランはそれなりに立派でした。

昼食が済むと、また高原をひたすら走るバスの旅が続きました。

峠のすぐ下は、ペルー・レイルの駅になっていました。週3回クスコとプーノの間を往復し、片道10時間の十数両の編成です。途中ですれ違いました。

峠から見えた標高5489mのチンボーヤ山です。

峠からプーノ側に入って、少し進んだところで、左手見えた標高5443mのクナラマ山です。

しばらく高原を走ったところで、ようやく昼食になりました。プカラという町です、といっても辺りに見える民家は僅かでした。駅馬車で立ち寄る駅のようなものですが、レストランはそれなりに立派でした。

昼食が済むと、また高原をひたすら走るバスの旅が続きました。

この日はクスコからプーノまで、バスで400kmの旅です。標高3400mから3900mの地点に向かって、途中4335mの峠を越えて、ひたすら高原を走るという1日でした。

ホテルを出発する朝は、通りも静かで人もまばらでした。

バスが走り出して、しばらくしてオロペサという町で、添乗員さんが大きなパンを買ってきました、人の顔よりも大きなパンです。まだ朝食から間がないので、少しつまんだだけでしたが、味はまあまあでした。

冬の終わりの高原は、黄ばんだ草原です、そこをひたすら走るバスはベンツでした。ガイドブックによると、料金によって、バスのグレードはかなり違うようです。

2時間ほど走ったサンパブロという町で休憩です。ここでリャマ、アルパカ、ビクーニャに出会いました。いずれもラクダの仲間で、標高3000m以上の高地に適応した珍しい動物です。大きいのがリャマ、中位のがアルパカです。

一番小さいのがビクーニャです。乱獲で数が減り、保護政策で守られているようです。土産物屋では、アルパカの手袋が3ドル、2つで5ドルという値段でした。

またしばらく走り続けると、左手に温泉場が見えました。アグアス・カリエンテスという地名で、これは文字通り「熱い水」ということです。マチュピチュの麓もアグアス・カリエンテスでした。

ホテルを出発する朝は、通りも静かで人もまばらでした。

バスが走り出して、しばらくしてオロペサという町で、添乗員さんが大きなパンを買ってきました、人の顔よりも大きなパンです。まだ朝食から間がないので、少しつまんだだけでしたが、味はまあまあでした。

冬の終わりの高原は、黄ばんだ草原です、そこをひたすら走るバスはベンツでした。ガイドブックによると、料金によって、バスのグレードはかなり違うようです。

2時間ほど走ったサンパブロという町で休憩です。ここでリャマ、アルパカ、ビクーニャに出会いました。いずれもラクダの仲間で、標高3000m以上の高地に適応した珍しい動物です。大きいのがリャマ、中位のがアルパカです。

一番小さいのがビクーニャです。乱獲で数が減り、保護政策で守られているようです。土産物屋では、アルパカの手袋が3ドル、2つで5ドルという値段でした。

またしばらく走り続けると、左手に温泉場が見えました。アグアス・カリエンテスという地名で、これは文字通り「熱い水」ということです。マチュピチュの麓もアグアス・カリエンテスでした。

マチュピチュ中央市街地の「貴族の館」です。貴族の住居は大きな石を隙間なく積み上げてありますが、庶民の住居は不揃いの小さな石が積み重ねてあるようです。いつの世も庶民は大変です。

技術者の居住区に入ると、直径60cmほどの丸い石が並んでいます。石臼という説もありますが、水を張って、鏡または反射鏡として使ったのではないかとも言われています。

これは「コンドルの神殿」を上から眺めたところです。自然石で造られた神殿で、半地下は牢獄だったようです。神殿のはるか向こうに見えるのは段々畑です。

「コンドルの神殿」に近づくと、足元にコンドルの頭を刻まれた石がありました。儀式に使われたもののようです。

自然石の上に建てられた、「太陽の神殿」です。曲線の出来栄えがすばらしいのだそうです。残念ながら逆光線になってしまい、「太陽の神殿」らしく撮れませんでした。

最後の部分は若干駆け足になりましたが、大半のポイントはきちんと見ることができました。段々畑の中間で振り返り、「さらばマチュピチュ!」にしました。

また、汽車に乗りクスコまで戻りました。高山病はほぼ治りました。

技術者の居住区に入ると、直径60cmほどの丸い石が並んでいます。石臼という説もありますが、水を張って、鏡または反射鏡として使ったのではないかとも言われています。

これは「コンドルの神殿」を上から眺めたところです。自然石で造られた神殿で、半地下は牢獄だったようです。神殿のはるか向こうに見えるのは段々畑です。

「コンドルの神殿」に近づくと、足元にコンドルの頭を刻まれた石がありました。儀式に使われたもののようです。

自然石の上に建てられた、「太陽の神殿」です。曲線の出来栄えがすばらしいのだそうです。残念ながら逆光線になってしまい、「太陽の神殿」らしく撮れませんでした。

最後の部分は若干駆け足になりましたが、大半のポイントはきちんと見ることができました。段々畑の中間で振り返り、「さらばマチュピチュ!」にしました。

また、汽車に乗りクスコまで戻りました。高山病はほぼ治りました。

神聖な広場の「主神殿」です。よく見ると、石組みが崩れかけている場所があります。地盤の沈下が原因のようで、なかなか対策が難しいようです。

これは「3つの窓の神殿」です。インカ発祥の伝説とかかわりのある神殿で、創始伝説にあるタンプ・トッコではないかと言われています。大きな団体がやって来たので、神殿は満員の盛況です。

神殿の先のマチュピチュの最高点には、高さ1.8mの日時計(インティワタナ)がありました。石が磨耗するのを避けるため、観光客が石に触るのは許されていません。近くに手を伸ばし、石のパワーを貰うだけです。

高台を少し下ると、アルパカに出会いました。ガイドは、このアルパカは緑地の手入れをする公務員だと言っていました。

マチュピチュの一番奥からワイナピチュを望みました。ここには「月の神殿」がありますが、往復2時間半は必要なのと、事故も多いので、大半の人は、ここから眺めるだけです。

今まで見てきた、マチュピチュ最高点の辺りを振り返ります。混雑はしていますが、すっきりとした風景です。

これは「3つの窓の神殿」です。インカ発祥の伝説とかかわりのある神殿で、創始伝説にあるタンプ・トッコではないかと言われています。大きな団体がやって来たので、神殿は満員の盛況です。

神殿の先のマチュピチュの最高点には、高さ1.8mの日時計(インティワタナ)がありました。石が磨耗するのを避けるため、観光客が石に触るのは許されていません。近くに手を伸ばし、石のパワーを貰うだけです。

高台を少し下ると、アルパカに出会いました。ガイドは、このアルパカは緑地の手入れをする公務員だと言っていました。

マチュピチュの一番奥からワイナピチュを望みました。ここには「月の神殿」がありますが、往復2時間半は必要なのと、事故も多いので、大半の人は、ここから眺めるだけです。

今まで見てきた、マチュピチュ最高点の辺りを振り返ります。混雑はしていますが、すっきりとした風景です。

いよいよクスコからマチュピチュへ出発です。「空中都市」とも呼ばれるマチュピチュですが、意外にも標高は2400m、クスコ3400mから1000mも低い場所です。高山病の対策は、低い所に移ることですから、これには元気が出ました。

天井がガラス張りのビスタドーム号で片道3時間半の旅でした。

終着駅のアグアス・カリエンテスからシャトルバスに乗換え、急坂を一気に登ると、マチュピチュの入口に着きました。荷物を整理し、歩きやすい体勢を整えてマチュピチュの入口をくぐりました。

ルートはいくつかあるようですが、ガイドは先ず高台に登って、マチュピチュの全貌が見える場所に案内してくれました。これがマチュピチュだ、という実感がしました。

高台を下って、市街地への入口から中に入りました。ここはマチュピチュの正門で、内側には扉が付いていたようです。

少し進むと、前方に緑の大広場が見渡せて、遠くに草を食べているアルパカの姿が見えました。

なだらかな台地の神聖な広場にある「神官の館」です。神殿関係はマチュピチュの中でも小高い場所に集まっているようです。

天井がガラス張りのビスタドーム号で片道3時間半の旅でした。

終着駅のアグアス・カリエンテスからシャトルバスに乗換え、急坂を一気に登ると、マチュピチュの入口に着きました。荷物を整理し、歩きやすい体勢を整えてマチュピチュの入口をくぐりました。

ルートはいくつかあるようですが、ガイドは先ず高台に登って、マチュピチュの全貌が見える場所に案内してくれました。これがマチュピチュだ、という実感がしました。

高台を下って、市街地への入口から中に入りました。ここはマチュピチュの正門で、内側には扉が付いていたようです。

少し進むと、前方に緑の大広場が見渡せて、遠くに草を食べているアルパカの姿が見えました。

なだらかな台地の神聖な広場にある「神官の館」です。神殿関係はマチュピチュの中でも小高い場所に集まっているようです。

市内に戻って、アルマス広場の周辺を見て歩きました。体調は不良でしたが、深呼吸しながら、どうにか頑張りました。

インカの広場を土台にスペイン人が造り替えたのが、このアルマス広場のようです。

アルマス広場の中心のカテドラルは、インカのビラコチャ神殿の跡に、1536年に建立されたクスコで最初の教会です。

インカ第11代皇帝ワイナ・カバックの宮殿の跡に建てられた、ラ・コンパニーア・デ・ヘスス教会です。そびえ建つ2つの鐘塔が目印になっています。

広場に通じるアトゥンルミヨク通りにある「12角の石」です。宗教芸術博物館の礎石で、複雑なのにピッタリ接合されています。何故12角か、については諸説あって不明のようです。

同じように広場に通じる通りです。スペイン風の雰囲気が感じられます。写真に信号が写っていますが、歩いている時は気がつきませんでした。

アルマス広場から少し離れたサント・ドミンゴ教会の中の「星の部屋」です。インカの太陽の神殿(コリカンチャ)の一部で、インカの時代には金銀で飾られていた石組みが、教会に造り替えられ後も、石組みが堅固なためそのまま残ったとありました。

この後、ホテルに戻りましたが、夕食は摂らずに、休養に専念しました。

インカの広場を土台にスペイン人が造り替えたのが、このアルマス広場のようです。

アルマス広場の中心のカテドラルは、インカのビラコチャ神殿の跡に、1536年に建立されたクスコで最初の教会です。

インカ第11代皇帝ワイナ・カバックの宮殿の跡に建てられた、ラ・コンパニーア・デ・ヘスス教会です。そびえ建つ2つの鐘塔が目印になっています。

広場に通じるアトゥンルミヨク通りにある「12角の石」です。宗教芸術博物館の礎石で、複雑なのにピッタリ接合されています。何故12角か、については諸説あって不明のようです。

同じように広場に通じる通りです。スペイン風の雰囲気が感じられます。写真に信号が写っていますが、歩いている時は気がつきませんでした。

アルマス広場から少し離れたサント・ドミンゴ教会の中の「星の部屋」です。インカの太陽の神殿(コリカンチャ)の一部で、インカの時代には金銀で飾られていた石組みが、教会に造り替えられ後も、石組みが堅固なためそのまま残ったとありました。

この後、ホテルに戻りましたが、夕食は摂らずに、休養に専念しました。

リマから空路1時間半でインカ帝国の首都だったクスコに着きました。海面近くから、いきなり標高3400mなので、体調に気をつかいながら、観光に出かけました。

先ず、郊外に向かう途中の高台から、インカの礎石の上にスペイン人が造ったクスコの街を見渡しました。

クスコの北西にあるインカのサクサイワマンの要塞跡です。ジグザグの巨石の壁が360mも続いていました。この広場で6月に「太陽の祭り」が行われ、インカの儀式が見られるようです。

石組みの技術は精度が高く、高さ5m、重さ360トンの巨石も使われていながら、ぴったりとかみ合っていました。

壁の途中にあるを門をくぐり、階段を登って広場に出た時、突然高山病の症状がでました。一瞬景色から色がなくなり、体の安定が難しくなりました。しばらく壁にもたれて、深呼吸を繰り返すと、少し落ち着きましたが、景色を見る余裕はなくなりました。

この後向かったタンボ・マチャイというインカ時代の沐浴場は、サイホン原理が巧みに取り入れられた、水源もはっきりしない水が湧き出るところだったようです。

私はバスに残り、パートナーが写真を撮って来ました。

先ず、郊外に向かう途中の高台から、インカの礎石の上にスペイン人が造ったクスコの街を見渡しました。

クスコの北西にあるインカのサクサイワマンの要塞跡です。ジグザグの巨石の壁が360mも続いていました。この広場で6月に「太陽の祭り」が行われ、インカの儀式が見られるようです。

石組みの技術は精度が高く、高さ5m、重さ360トンの巨石も使われていながら、ぴったりとかみ合っていました。

壁の途中にあるを門をくぐり、階段を登って広場に出た時、突然高山病の症状がでました。一瞬景色から色がなくなり、体の安定が難しくなりました。しばらく壁にもたれて、深呼吸を繰り返すと、少し落ち着きましたが、景色を見る余裕はなくなりました。

この後向かったタンボ・マチャイというインカ時代の沐浴場は、サイホン原理が巧みに取り入れられた、水源もはっきりしない水が湧き出るところだったようです。

私はバスに残り、パートナーが写真を撮って来ました。

ペルーの首都リマは本当に遠かったです。成田から乗換え時間を含めて21.5時間、時差14時間、成田出発17:00でリマ到着が翌日の00:30でした。

ホテルから見下ろした最高裁判所です。どんよりとした曇天の下、朝の通勤ラッシュの始まりです。

1587年建造の大統領府です。ここまで来てから、フジモリ元大統領のことを思い出しました。捲土重来を期しているようですが、まだ入国は出来ないようです。

アルマス広場のカテドラルの正門です。スペイン人の征服者、フランシス・ピサロが1535年1月18日に礎石を置いたと記録されています。リマ建都の日です。

新市街フローレス地区の太平洋を望む展望台です。海流の関係で湿度の高いリマでは、青い空、白い雲は縁がないようです。

展望台にある「恋人達の公園」です。手入れも行き届いたきれいな公園でした。彫刻もなかなか大胆でした。

リマは通過地点なので、本当の駆け足観光でした。

ホテルから見下ろした最高裁判所です。どんよりとした曇天の下、朝の通勤ラッシュの始まりです。

1587年建造の大統領府です。ここまで来てから、フジモリ元大統領のことを思い出しました。捲土重来を期しているようですが、まだ入国は出来ないようです。

アルマス広場のカテドラルの正門です。スペイン人の征服者、フランシス・ピサロが1535年1月18日に礎石を置いたと記録されています。リマ建都の日です。

新市街フローレス地区の太平洋を望む展望台です。海流の関係で湿度の高いリマでは、青い空、白い雲は縁がないようです。

展望台にある「恋人達の公園」です。手入れも行き届いたきれいな公園でした。彫刻もなかなか大胆でした。

リマは通過地点なので、本当の駆け足観光でした。