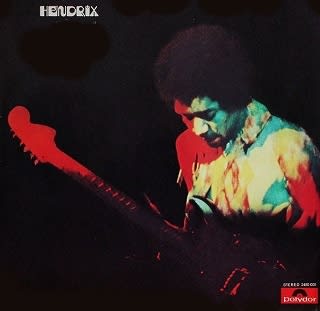

■Band Of Gypsys (Capitol / Track / Poldyor)

A-1 Who Knows (1970年1月1日:1st show)

A-2 Machine Gun (1970年1月1日:1st show)

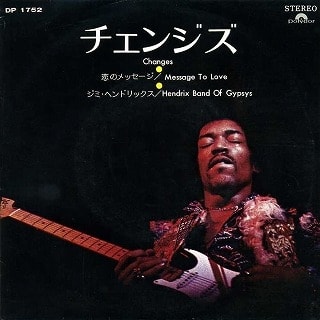

B-1 Changes (1970年1月1日:2nd show)

B-2 Power Of Soul (1970年1月1日:2nd show)

B-3 Message To Love / 恋のメッセージ (1970年1月1日:2nd show)

B-4 We Gotta Live Together (1970年1月1日:2nd show)

A-2 Machine Gun (1970年1月1日:1st show)

B-1 Changes (1970年1月1日:2nd show)

B-2 Power Of Soul (1970年1月1日:2nd show)

B-3 Message To Love / 恋のメッセージ (1970年1月1日:2nd show)

B-4 We Gotta Live Together (1970年1月1日:2nd show)

1970年9月18日、ジミ・ヘンドリクス=ジミヘンはロンドン市内のホテルで意識不明のまま発見され、救急搬送されたものの、同日午後には死亡が認定されました……。

ですから、同年春に発売されたバンド・オブ・ジプシーズ名義のライブアルバムは、ジミヘンが生前に出した最後のLPになるわけですが、それとて決して本人が望んでいたものではないという説もあるほど、バンド・オブ・ジプシーズを巡る諸事情は錯綜していたようです。

ちなみに前回も述べましたが、当時の我が国の洋楽に関する情報は現代とは大違いに遅れていて、頼りは洋楽雑誌かラジオ、あるいは僅かではありますが、そんな話題を扱っていたテレビ番組ぐらいしか無く、ジミヘン死去のニュースにしても、その詳細は直ぐには伝えられなかったわけですが、皮肉な事にと書けば不謹慎ながら、天才の悲報後には、それまで知り得なかった内幕も含む諸々が次々に公にされ、サイケおやじが以下に記すのは、それを独断と偏見により推察したものとお断りさせていただきます。

で、その中でも一番の難題になっていたのが、ジミヘンが無名時代に交わした契約関係の処理であり、この天才ミュージシャンを最初に大きく売り出したマネージャー兼プロデューサーのチャス・チャンドラーは、ジミヘンが大ブレイクする過程において、様々に多かったそれらをクリアしていく作業に追われていたのですが、ど~しても残ってしまったのがニューヨークにあったPPXプロダクションとの関係であり、結局は和解案としてLP1枚分に相当するジミヘンの新作音源の権利を渡すという決着に至るのですが、肝心のレコーディングが遅々として進まないのが1969年のジミヘンでありました。

なにしろ前年に出した傑作アルバム「エレクトリック・レディ・ランド」に多額の製作費を使ってしまった事から、集金目的の巡業公演は過密であり、また件のセッション時に多士済々のミュージシャンと共演したことから、エクスペリエンスというレギュラーバンドそのものの存在意義も希薄になり、加えてジミヘン本人の悪いクスリ問題とか……。

そして結果的にノエル・レディングが実質脱退してエクスペリエンスは同年6月末に解散!?

ジミヘンは直ちに新バンドを組む必要に迫られていたわけで、そこに集められたのが旧知のビリー・コックス(b)、マイク・ブルームフィールドが結成したエレクトリック・フラッグで一躍人気物になっていたバディ・マイスル(ds,vo)、さらにジューマ・サルタン(per)、ジェリー・ヴェレス(per)、ラリー・リー(per) 等々、なかなかの大所帯でリハーサルやレコーディングが行われ、実際のライブ活動にしても、同年8月18日にウッドストックの野外フェスで熱演を繰り広げた事は、同名記録映画で拝観出来るとおりです。

ただし、バディ・マイスルについては必ずしも毎回参加というわけではなく、既にバディ・マイルス・エクスプレスと名乗る自分のバンドを率いてた事から、例えば件のウッドストックのように前任者のミッチ・ミッチェルが帰参している場合も多かったようです。

また、新バンド名は前述したウッドストックにおいては、ジミヘンが「ジプシー・サン&ザ・レインボウズ、あるいはバンド・オブ・ジプシーズと呼んでくれ」と自己紹介しています。

しかし、このメンツによるバンド・オブ・ジプシーズはウッドストック以外では数回しかライブをやれなかったようで、最終的にはジミ・ヘン(vo,g) 以下、ビリー・コックス(b,vo) にバディ・マイルス(vo.ds) というトリオ編成に落ち着き、10月頃からは順次スタジオでのレコーディングも行われていた事は、後々小出しにされたジミヘン名義の発掘盤で確認可能なわけですが、それでも前述したPPXプロダクションとの契約違反に関する和解条件には至らないマテリアルばかり……。

そこで当時のマネージメントを仕切っていたマイク・ジェフリーズは、1969年大晦日~1970年元旦の越年コンサートをライブレコーディングし、それをPPXプロダクションに渡すという英断(?)から制作発売されたのが、バンド・オブ・ジプシーズの最初のレコードだったという真相が今に伝えられているのですが、それゆえに仕上がった米国キャピトル盤をオリジナルとするアルバムには、一応のミキシングはジミヘンとエディ・クレイマーが担当しているものの、プロデューサーには「Heaven Reserch Unlimited」のクレジットが残されています。

今日では定説となっている、ジミヘンが必ずしも望まなかったレコード云々という逸話は、そ~した内部事情によるものでしょうし、配給がアメリカ以外では従来どおり、ポリドール系列でありましたので、掲載の私有LPは欧州プレス盤です。

さて、そこでいよいよ肝心な収録演目については上記のとおり、ライブ盤でありながら、ジミヘンの代表曲やヒット曲を含まない構成になっていて、つまりはバンド・オブ・ジプシーズとしての新曲をウリにした狙いがあるのでしょう。

しかし前回述べたとおり、以前のエクスペリエンスとバンド・オブ・ジプシーズでは所謂ノリが明らかに違っていたもんですから、サイケおやじは本当に違和感を覚えてしまい、せっかくジミヘンがギンギンのギターを聴かせてくれているのに、バックのリズムがシンプルな8ビートのドラミングを基軸にしているんじゃ~、なんだかなぁ……。

ちなみにこの越年ライブは2日間で4ステージ行われ、総計約50曲ほどがレコーディングされたのですが、サイケおやじには、その全てがPPXプロダクションに渡されたのかは知る由もありません。

それでも、既に1970年代初頭から、それらの音源が公式レコード収録のテイクとは別にブートで出回っており、そこではちゃ~んとファンがお好みの人気曲が聴けたのですから、ますますこのバンド・オブ・ジプシーズの正規盤を疎んでしまうサイケおやじのバチアタリは、ど~しようもありません。

そんなバカヤローなサイケおやじが、やっと目覚めるのは、1972年になってからでした。

……続く。