以前から不調に陥っていた私用のPCを新調しました。

と申しましても、従兄弟が作ってくれた所謂自作物なんですが、CPUを強化し、SSD搭載、縦型専用モニターも繋いだ2画面仕様 (^^♪

ところが、先ほど自宅に届いたものの、どうにもPC自身が居場所を確認出来ないのか、なかなか調子が出ません……。

ということで、本日は我儘なPCの神様を相手に奮戦させていただきますので、これにて失礼させていただきます <(_ _)>

どうか、よろしくご理解お願い申し上げます <(_ _)>

以前から不調に陥っていた私用のPCを新調しました。

と申しましても、従兄弟が作ってくれた所謂自作物なんですが、CPUを強化し、SSD搭載、縦型専用モニターも繋いだ2画面仕様 (^^♪

ところが、先ほど自宅に届いたものの、どうにもPC自身が居場所を確認出来ないのか、なかなか調子が出ません……。

ということで、本日は我儘なPCの神様を相手に奮戦させていただきますので、これにて失礼させていただきます <(_ _)>

どうか、よろしくご理解お願い申し上げます <(_ _)>

■恋の季節 / ピンキーとキラーズ (キングレコード)

誰でも知っている楽曲を披露するのが酒席におけるカラオケの作法だとしたら、ピンキーとキラーズが昭和43(1968)年に放った大ヒット曲「恋の季節」は、ジャストミートの大ホームランでありましょう。

それは作詞:岩谷時子&作編曲:いずみたく提供による、覚え易いメロディと歌詞を女性ボーカルのピンキーがリードし、おっかけ=フーガ形式で合いの手を入れる男性コーラスをキラーズが演じているという調子の良さは言わずもがな、所謂GS爛熟期ならではの強いビート感を伴った演奏パートのシンプルなノリが、今もカラオケの定番として生き残り続けているポイントじゃ~ないでしょうか。

書き方は前後してしまいましたが、ピンキーとキラーズは普通の歌謡コーラスグループでは決して無く、ピンキーには卓越した歌唱力がありますし、キラーズにしてもメンバー各人がきっちりと楽器演奏が出来るプロ集団でしたから、実際にデビュー当時のテレビ出演では生演奏も披露していた事を覚えている皆様も大勢いらっしゃるはずです。

その所為でしょうか、この「恋の季節」のシングルバージョンは演奏パートが本当に質素と申しましょうか、ギターにベースとドラムス、それとフルートぐらいしか楽器が使われておらず、だからこそコーラスとリードボーカルが目立つミックスは自然体ですし、それゆえに「青いシャツ」とか「夜明けのコーヒー」とか、歌詞の中でも特にインパクトの強い言葉が流行語になってしまうほどの伝播力を持っていたのだと思うばかりです。

もちろん、件のシンプルな演奏パートが実演のライブギグを想定していた事の推察は易く、告白すればサイケおやじが学生時代に入れてもらっていたバンドでのアルバイトで年末のダンパ等々に出た時等々は、その場のお客さんの飛び入りリクエストで演じるネタのひとつとして、「恋の季節」は比較的即興で音が出せたので、重宝しましたですよ (^^;

ただし、「簡単な曲ほど、難しい」というバンド演奏の法則は、確かにありますよっ!

だからこそ、嫌々歌わされるカラオケであったとしても、ある程度は気持ちを入れねば、その場に集う面々に対して失礼は必定……。

う~ん、酒席&宴席の作法は、それなりに難しいもんですねえ~~ (^^;

そして結局は、気の合う仲間と、味な店へ!

というわけです。

これまた、失礼致しました (^^)/~~~

■その気にさせないで / キャンディーズ (CBSソニー)

アイドル業界も昭和50年代に入ると、それまでの「カワイ子ちゃん」志向からの脱却も様々に試みられ、例えばレコードスリーブのジャケ写ポートレートにしても、所謂「ニコパチ」が用いられなくなった、その傑作の1枚が、昭和50(1975)年秋に発売されたキャンディーズの掲載シングル盤です。

ど~です、この「ずぶ濡れ」感の素晴らしさはっ!

撮影したのは、後に松本ちえこの鮮烈なヌード写真で有名になった集英社の社員カメラマンである中村昇氏と云われていますが、だとすれば巨匠の若かりし頃の傑作と思うばかりで、しかも、これだけ濡れていながら、衣装が透けていないところは、ニクイですねぇ~~♪

そして、肝心のA面曲「その気にさせないで」が、これまた最高に素晴らしいソウル歌謡なんですから、たまりません ♪♪~♪

ソングクレジットを確認すれば、作詞:千家和也&作編曲:穂口雄右という、キャンディーズを知り尽くしている制作スタッフからの提供とはいえ、キャンディーズとしては、それまでのヒット路線だった蘭ちゃんのソロパートよりは、3人のコーラス&ハーモニーを重視したグループとしての表現を強めた楽曲に仕上げているあたりが新機軸でしょうか。

実際、演奏パートは既に述べたとおり、当時流行のソウルミュージックから美味しい要素を抜き出し、歌謡曲に煮詰めた感があり、クラビネットやパーカッションの入れ方等々はスティーヴィー・ワンダー調ですし、ストリングスやブラスセクションはフィリーソウルを意識した様に思えるんですが、これが歌謡曲になっているのはキャンディーズ本人達のコーラスワークに黒スっぽさが希薄で、妙に色っぽく、聴き方によってはムードコーラス系ソウルミュージックみたいなフィーリングに思えるんですが、いかがなものでしょう。

もちろん、リズムセクションは強力で、16ビートのシンコペイションがテンコ盛りですし、曲メロがマイナーキーという事もありながら、決してカラオケパートに鬱陶しさが無く、逆にボーカル&コーラスのパートが、しっかりと迫って来るあたりのミックスも特筆物と思いますねぇ~~♪

う~ん、この文章を書くために、久々に何度もレコードに針を落として謹聴すれば、ここでのギターは素晴らしい小技の連続で、おそらくは水谷公生のプレイでしょうか、流石にスタジオセッションの世界は奥が深いと感服するばかりです。

ということで、それにしても、このジャケ写にして、この歌と演奏の新しさは、間違いなくアイドル歌謡に新鮮な空気を呼び込んだんじゃ~ないでしょうか。

告白すれば、当時のサイケおやじは、そんな事は全く気にも留めず、なんとなくテレビで歌うキャンディーズを眺めていただけだっんですが、その頃の彼女達の衣装は超ミニスカでキワドイ振付のアクションを披露しながら、「その気にさせないで」を演じていたんですよねぇ~~~♪

あぁ~~、思い出しても、その気になっちまいそうです (^^♪

■だけど… / 高田みづえ (ユニオン / テイチク)

本日も、またまた無国籍歌謡と申しましょうか、先日ご紹介の「わかれうた / 中島みゆき」が流行っていた頃と同時期の昭和52(1977)年晩秋にヒットした高田みづえの「だけど…」も、なんだかサイケおやじには煮え切らない想いを残した、これがミョウチキリンな歌と演奏でありました。

なにしろ初っ端から符点音符を多用したメロディー展開にはアイドル歌謡らしからぬ違和感を覚えましたし、続く中メロにはコブシが必要される泣き節が仕込まれ、バックのアレンジ共々に正統派歌謡ロックの味わいが強く表出しているんですねぇ~~!?

で、クレジットを確認してみると、作詞:島武実&作曲:宇崎竜童、そして編曲:馬飼野康二というスタッフの存在が認められ、う~ん、さもありなん……。

なぁ~んて、溜息交じりに納得するしかない心境に陥れられるんですが、それにしても、ここでも中近東モードが入ったリズムの転換が苦し紛れに思えるばかりで、しかし、それでもマイナーキーで8ビートが基本というところがギリギリ、ヒット曲の要件を満たしているのでしょうか?

しかし、それでも高田みづえの歌いっぷりは、こんなにリズムの転換が多い中でも高音域からアルト気味の声質を用いた柔軟さを聴かせてくれるんですから、流石と思うばかり♪♪~♪

彼女のキャリアから考察すれば、木之内みどりの持ちネタをカバーした「硝子坂」のヒットに続いてのシングル曲になりますから、当然ながら、「硝子坂」の制作スタッフと同じ陣容での「だけど…」が二番煎じとしての役割と新機軸での展開を両立させたかった狙いは、なんとなく推察出来るところでして、いかがなものでしょう?

個人的には、やはり宇崎竜童ならではの楽曲とサウンド作りを鑑みて、ディストーションたっぷりのエレクトリックなギターが要所でアクセントになっていますし、リズムギターも16ビートだったりしますが、それでもキーボード類が多様されているのは、個人的には意味不明の歌詞の中身の抽象性を強調する狙いからでしょうか?

また、ホーンセクションにも強いクセを感じるんですよねぇ~~▲■◎?

いゃ~~、現在に至るも、聴く度に謎が深まるばかりでございます。

でも、こんな難しい楽曲がアイドル歌謡としてヒットしたんですから、昭和の歌謡界は、やはり面白いですねぇ~~~♪

そして、完璧な歌謡ロックのバージョンを聴いてみたかったと思うのは、サイケおやじだけでしょうか?

ということで、本日は久々に借りているトランクルームに赴いて、ネタの交換をしてきましたが、置いてある様々なブツの整理整頓の必要性をヒシヒシと感じさせられました (◎_◎;)

断捨離なんて……、何処の国の話……。

■パールカラーにゆれて / 山口百恵 (CBSソニー)

今も昔も、カラオケで歌われる事が多い山口百恵のヒット曲の中でも、本日掲載のシングル盤A面収録「パールカラーにゆれて」は、易しそうで難しく、それでいて、音程やリズムに多少のハズシがあったとしても、それなりの安心感が伝わって来るという、なかなか懐の深い楽曲じゃ~ないでしょうか。

それゆえに大ヒットしていたリアルタイムの昭和51(1976)年晩秋から年末という、所謂宴会シーズンには、ちょうど飲食店をメインに普及し始めたカラオケでも、圧倒的に演歌やムード歌謡が多い中、この「パールカラーにゆれて」がきっちり入っていた事もあり、若い客層にはウケが良かったという記憶があるんですが、いかがなものでしょう。

もちろん、当時の山口百恵は連続主演していたテレビドラマ「赤い」シリーズの高視聴率、さらには歌手としてもヒットを連発して、いよいよ全盛期に入った頃ですから、今に至るも「山口百恵」は不滅のカラオケ定番に違いありませんが、その頃のシングル曲を聴き直してみても、「パールカラーにゆれて」は声質がデビュー期よりはソフトになり、歌唱力そのものにも安定感が明確になっているあたりも、カラオケ向きなのかもしれません。

しかし、作詞:千家和也&作曲:佐瀬寿一、そして編曲:船山基紀という制作スタッフが、まさかカラオケでの二次使用まで考えての仕事だったとは思えませんから、とにかく「売れセン」と「歌手のイメージ」を優先した結果が「パールカラーにゆれて」だと、サイケおやじは思いたいです。

実際、イントロから中華~中近東モードのメロディに支配されたマイナーキーの楽曲の印象は、正統派歌謡曲でもあり、台頭し始めたニューミュージックの様でもあり、無国籍な懐古趣味も滲ませながらリスナーを虜にしてしまう魅力に満ちているんですよねぇ~~♪

当然ながら、そこにはシンプルなメロディと強くて覚えやすいサビの対比がきっちりと用意されているわけです。

このあたりの流行(?)は、翌年に大ヒットする「わかれうた / 中島みゆき」や昭和54(1979)のメガヒット「異邦人 / 久保田早紀」にも受け継がれているばかりか、そのルーツも遺伝子も我が国の歌謡曲の中には夥しく存在・潜在しているわけで、これまた自然に刷り込まれて来た感性が刺激されたと言えば短絡的ではありますが、用いられているコード、あるいはモードは「4度」系だというのがポイントでしょうか。

ということで、例によって理屈っぽい屁理屈満点の文章になってしまいましたが、カラオケなんてのは、歌っているのが一番に楽しいわけで、つまるところは自己満足優先システムかもしれません (^^;

ですから、やり過ぎると、その場は時として険悪になったり、シラケたりする事は言わずもがな、そんなこんなを解消するのも、所謂「仲間意識」に他ならないと思うばかりです。

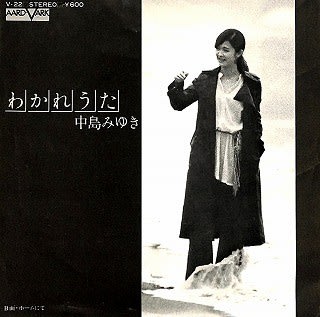

■わかれうた / 中島みゆき (キャニオン)

例年、今頃の季節になると、忘年会とか新年会とか、クリスマスパーティ等々も含めれば、すっかり世間は浮かれ気分でスケジュール調整に余念が無かったのは今や昔……。

世界的なコロナ禍の現況を鑑みれば、宴会なんてものは無用の長物に成り果てた感が確かにありまして、そこで文明の利器であるネットでリモート宴会ってなものが推奨されるんですから、いやはやなんとも……。

しかし、そ~した遠隔宴会であっても、カラオケぐらいはストレートに楽しめるんじゃ~ないでしょうかねぇ~~。

そこで本日から、所謂「カラオケ定番」について、不定期ながら諸々を綴ってみたいと思い立ち、その初っ端としての「お題」が昭和52(1977)年秋に発売され、中島みゆきの最初の大ヒットになった掲載盤A面収録曲「わかれうた」であります。

もちろん作詞作曲は中島みゆき本人の自作自演ですから、歌いっぷりにケチはつけられるはずもありませんが、執拗なマイナーキーで節回されるメロディが中近東風であり、加えてリズムがブンチャカ系の時代遅れ感に満ちているあたりは、如何にも確信犯的でありながら、実は編曲を担当した福井崚と吉野金次の企みだとしたら、これはノー文句でイイ仕事だと思いますねぇ~~。

なにしろ、説明不要とは思いますが、中島みゆきの綴った歌詞が突き放した様な「やるせなさ」を伝えてくるのは常套手段ながら、出会いと別れのループから、ど~しても抜け出せない哀しさがジワジワと伝播した挙句、う~ん、これは刷り込まれてしまうなぁ~~~、なぁ~んていう気分させられるわけですよ。

ですから、カラオケで歌う場面が宴席であったとしても、決して暗く沈み込むなんてこたぁ~、心配ご無用!

件のブンチャカリズムに合わせての手拍子さえ、自然に発生する状況には何度も遭遇したサイケおやじが、あえて分析させていただいたのが、この駄文であります (^^;

ちなみに、この「わかれうた」は、確か年末頃にはチャートでもトップに輝いたほどの大ヒットになりましたから、明らかに我々日本人の琴線に触れるものがあったはずですが、個人的には問題の「中近東メロディ」は決して好きではなく、むしろ苦手なのに、何故か「わかれうた」に限っては、そんなに気にならないいのは、これ如何に!?

そこんとこは、つまりは自分でも分からないなりに、「わかれうた」を口ずさんでしまうのは、これまた、いやはやなんとも……。

ということで、ちょいと思い出してみても、既に述べたとおり、中島みゆきは「わかれうた」が大ヒットしていながらも、当時全盛だったテレビのヒットチャート歌番組には、ほとんど出演していなかったと記憶しているんですが、いかがなものでしょう。

しかし、その代わりと申しましょうか、昭和52(1977)年末から翌年新春の商店街や飲食街には、「わかれうた」が流れまくっていましたですねぇ~~~♪

それもまた、今や昔の物語というわけですが、楽しく歌っても「わかれうた」のせつなさは不滅かと (^^;

今朝未明、久方ぶりに「金縛り」に襲われ、布団の中で焦りました…… (>_<)

なんとか起きた時は、既に何時もよりも1時間以上遅れていて、その所為か、仕事の調子も狂いっぱなし!

大切な悪企みも、空回りして、未だに決着が見えません。

ということで、本日は、これにて失礼させていただきます <(_ _)>

気分転換は、何をするかなぁ~~~ (^-^;

■The Nights Before Christmas / Laura Nyro (Unicorn = CD)

01 Intro

02 He's A Runner

03 Brown Earth

04 When I Was A Freeport And You Were The Main Drag

05 Christmas In My Soul

06 Poverty Train

07 Emmie

08 Gibsom Street

09 Captain For Dark Mornings ~ Map To The Treasure

10 Up On The Roof

11 And When I Die

12 Time And Love ~ Save The Country

13 Walk On By

14 It's Gonna Take A Miracle

15 Tom Dooley ~ California Shoeshine Boys ~ Tom Dooley

16 Timer

本日も最近入手した所謂発掘音源のご紹介で、それが掲載したローラ・ニーロのライブ盤CDです。

内容は「New York Broadcast 1970」のサブタイトルどおり、1970年12月22日にニューヨークのフィルモア・イーストにおけるライブステージをラジオ局が録音したという放送用音源ですから、音質は問題無く、普通に聴けるレベルです。

ただし、パフォーマンスそのものが彼女のピアノの弾語りがメインであり、メリハリを活かした歌いっぷりと繊細にして、時には力強い節回しを披露しているがゆえに、曲間のMCの声が消え入りそうなところもあり、ちょいと何を喋っているのか、ここはボリュームを上げる必要があるかと思います。

肝心の演目は、このライブギグ直前に発売されたであろう、公式では通算4枚のアルバム「魂の叫び / Christmas and the Beads of Sweat」に収録の新曲「Brown Earth」「When I Was A Freeport And You Were The Main Drag」「Map To The Treasure」「Christmas In My Soul」をメインにしながらも、1st アルバム「モア・ザン・ナ・ニュー・ディスカバリー / More Than a New Discovery」に収録され、様々なミュージシャンにカバーされた名曲「He's A Runner」「And When I Die」「California Shoeshine Boys」、2nd アルバム「イーライと13番目の懺悔 / Eli and the Thirteenth Confession」からは「Poverty Train」「Emmie」「Timer」、3rd アルバム「ニューヨーク・テンダベリー / New York Tendaberry」からは「Gibsom Street」「Captain For Dark Mornings」「Time And Love ~ Save The Country」という、ファンにはお馴染みのオリジナル傑作曲が選ばれているのは嬉しいところ♪♪~♪

さらに、これまた前述の新作アルバムに入れたとはいえ、キャロル・キングの傑作「Up On The Roof」、尊敬していると云われていたバート・バカラックの「Walk On By」、さらに次作アルバム「ゴナ・テイク・ア・ミラクル / Gonna Take a Miracle」に収録されるR&Bの人気曲「It's Gonna Take A Miracle」までも披露されるんですから、たまりません♪♪~♪

それでも、彼女のファン以外の皆様であれば、この音源は非常に地味に感じられるんじゃ~ないでしょうか。

それが本当のところであろう事は、不肖サイケおやじにも、しっかりと得心が……。

しかし、ファンにとっては、こ~ゆ~内省的な情熱の発露も、またローラ・ニーロの揺るぎない魅力と思っているはず!?

等々、そんなこんなもサイケおやじの独断と偏見による思い込みではありますが、やっぱり、好きなものは好きとしか言えません。

ちなみに彼女には、1971年5月30日に同じフィルモア・イーストで録られた音源から作られた公式ライブ盤「飛翔 / Live at the Fillmore East」が既に世に出ていますので、気になる皆様には、聴き比べも楽しいのではないかと思います。

ということで、秋の夜長には、こ~ゆ~アルバムもジャストミートするわけでして、四季の移ろいを感じられる幸せは、大切にしたいものです (^^♪

■The Final Note / Allman Brothers Band

(Allman Brothers Band Recording Company = CD)

01 Statesboro Blues

02 Trouble No More

03 Don’t Keep Me Wondering

04 One Way Out

05 In Memory Of Elizabeth Reed

06 Hot‘lanta

07 Whipping Post

いゃ~~、前々から存在は噂され、公式リリースが告知されていたとはいえ、ついに我々の前に登場したのが本日掲載したオールマンズのCD!!

なんたって、1971年10月29日に不慮のバイク事故により天国へ召されたデュアン・オールマンのプレイを聴ける音源では、ほとんど最後と云われるライブギグが収録されているんですよっ!

それが件の事故の12日前、つまり……、1971年10月17日のメリーランド州はオウイングス・ミルズにおけるペインターズ・ミル・ミュージック・フェア公演であり、しかし残念ながら、これはトーシロがカセットで客席から録った音源をソースにしています。

ですから、決して音質は良いとは言えませんし、収録演目からもご推察のとおり、ステージライブのフルセットが聴けるわけでもありませんが、音質に関してはオールマンズが自らのアーカイヴで責任を持ったというか、それなりに聴き易いところまで修復されている様です。

ただし、それでも高音質が当たり前となった現代のブートと比較すれば、サイケおやじを含む熱心なオールマンズ信者、あるいは往年のロックファンでも無い限り、それなりの覚悟は必要でしょう。

率直に申し上げれば、高出力のステレオ装置よりはパソコンやスマホのスピーカーやヘッドホンで聴いた方が臨場感や聴き易さはOK?

ってなところが確かにありますし、実際ド頭の「Statesboro Blues」ではマイクのテストをする声が大きく入っており、全体的に「音」そのものが、引っ込み気味なのは、これが限界というところでしょうか……。

実は、この音源は、当時18歳だったラジオ取材記者のサム・アイダスがカセットレコーダーの性能を確かめるために、機器に内蔵のマイクで録ったそうですから、さもありなんと言えばミもフタもありません。

サム・アイダス本人も、49年前の奇特な行動を長い間忘れていたらしく、どうやら友人から尋ねられて思い出したそうですよ (^^♪

ということで、決して万人向けの音源ではありませんが、一聴の価値がある事も確かです。

そうです、間違い無く、オールマンズならではの熱気とロック魂が聴けるんですよっ!

ちなみにCDの仕様は紙製の二つ折りダブルジャケットなのも、嬉しいですよ、個人的には (^^♪

あぁ~~、ジャケ写は当日のショットとされるデュアン・オールマンとレスポールの勇姿で、なんとも染み入りますねぇ~~。

そして今後のオールマンズ音源&映像の公式復刻希望としては、1971年9月16日のニューオーリンズでのライブ音源かなぁ~~。それと、「有る」と噂のワトキンス・グレンの映像とか (^^;

楽しみは、持ち続けていればこそっ!

ですよねぇ~~~ (^^)/~~~

■007は二度死ぬ / Nancy Sinatra/ (Reprise / 日本ビクター)

ショーン・コネリーの訃報に接しました。

説明不要ではありますが、イギリス出身の名優にして、映画「007」シリーズで演じた初代ジェスムズ・ボンドは一代の当たり役であり、そのイメージから脱却せんとばかりに後々まで素晴らしい演技を披露してくれた故人ではありますが、やはりジェイムズ・ボンドを実像化してくれた功績は計り知れませんし、決して忘れられる事はないはずです。

もちろん、映画「007」シリーズは制作される度に大きな話題となり、ほとんど確実にヒットして今日に至っているわけですが、やはり礎と申しましょうか、ショーン・コネリーが第1作目から決定的なイメージを焼き付けてくれたからこそ、荒唐無稽なストーリーや破天荒なアクション、さらには大人の世界の色模様、ついには国際問題諸々までも観客に刷り込んだ(?)のは、全く娯楽映画の王道!?

ですから、劇中に登場する美女が「ボンドガール」と称されるのも、様々な特殊な小道具&大道具が如何にも秘密探偵物語らしかったのも、ロケ地が世界的な名所だったりしたのも、決して後付けばかりじゃ~なく、綿密に仕込まれた映画的な楽しみとして、この世に残り続けているのでしょう。

さて、そ~した「007」シリーズの中で、サイケおやじがリアルタイムで最初に劇場鑑賞出来たのが、昭和42(1967)年初夏に公開された、日本が舞台の「007は二度死ぬ」でした。

いゃ~~、これは今でも思い出す度にワクワクした気分と違和感満点のミョウチキリンな面映ゆさに満たされるというか、言うまでもなく、外国産映画にありがちな日本描写の勘違いが、冒頭に述べたとおりの破天荒な物語展開にジャストミートしているんですから、たまりません♪♪~♪

後に知ったところでは、そのあたりのハチャメチャな日本文化に対する感覚表現を、完成された映画本篇で描かれた「日本」に修正させたのは、この作品に日本側から出演した丹波哲郎の尽力があったからだそうで、だとすればボンドガールに抜擢された浜美枝や若林映子のヘタウマ演技が逆にミステリアスなムードに満ちていたのも、失礼千万とは思えませんねぇ~~♪

その意味で、ショーン・コネリーの演技も超人的なエリートスパイでありながら、それまでのシリーズ作品に比べ、異国での戸惑い感が幾分なりとも表現されているのは流石と思うばかりです。

また、制作スタッフの本気度も確実に高く、例の秘密基地になっていたエメラルドグリーンの火口湖は九州の新燃岳なんですが、それを探す所謂ロケハンにはヘリコプターを長期チャーターし、日本中の空を飛んだそうですよ。

ちなみに現在、件の火口湖からは噴火等々により、エメラルドグリーンの風景が消え去ってしまいましたので、尚更に映画「007は二度死ぬ」は貴重な作品になるのかもしれません。

ということで、本日掲載したのはナンシー・シナトラが聴かせてくれた主題歌「You Only Live Twice」をA面に入れた我が国独自のシングル盤で、当然ながらボンド人気に乗じて(?)ショーン・コネリーがジャケ写の大部分を占めているというのは、当たり前田のクラッカーですよねっ!

う~ん、ゴージャスでミステリアスなストリングス&オーケストラアレンジでゆったりと節回すナンシー・シナトラのエグ味&ソフトなボーカルが実に心地好いですよ ♪♪~♪

よしっ!

今夜は映画本篇を鑑賞しようっ!

そして……、合掌。