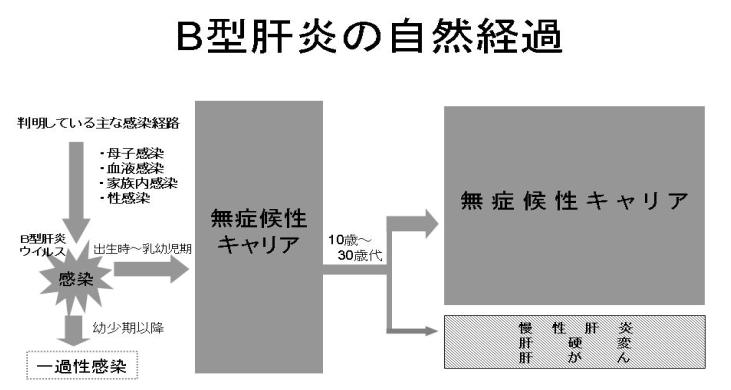

秋風の 溢れ日潜り 滑走す びわの葛籠は 玉手の箱よ

西浅井町月出峠

西浅井町月出峠

【奥琵琶湖慕情】

最近は眼精疲労を避けるため早く就眠

するのはいいのだが、丑四つごろ目が

覚めてしまい中途半端に仕事をしてし

まうことが続き、体調の好不調が激し

い。一旦少し寝て八時過ぎに起きると

彼女が「イチローは凄いよ、天才よ!」

と興奮しているので、「イチローも白

鵬も、君の家事の天才には勝てないよ

」とマジに言うと、「!(^^)!」と暫く

返事がない。

朝のネットのメンテと検索を続けて、

町内の仕事を済ませ、いざ奥琵琶湖の

下調べに車に乗り込み目的地を入力し

ていると彼女が窓を叩いている。「き

ょうは車の定期点検よ」と言っている。

直ぐさま点検を行い昼食を済ませ、長

浜市の北西部に直行する。

湖岸道路(国道44号)を経て途中、木

之本町→余呉川→余呉湖を一周し下調

べを行う。話は変わるが木之本町にあ

る有限会社つるやの「サラダパン」が

テレビ紹介され評判になり我が家でも

口にすることが多くなったが、刻み沢

庵とマヨネーズを和えたクリームとコ

ッペパンが絶妙で沢庵のシャキシャキ

感が桃などの果物に似ていて美味しい。

ただし、値段は¥180と少し高めだ。

この旨さの秘密は、ブログ紹介した(

『柿と創意工夫』)ようにマヨネーズ

が味覚細胞組織の蛋白とタンニンとの

結合を防止するというものだが、沢庵

もタンニンとよく似た化学構造をもっ

ていればマヨネーズが嫌みな味覚感覚

をバリアーする作用が働き美味しく感

じるのかも知れない。

もうひとつ立ち寄りたかった黒田観音

寺だがこれは実現しなかった。『森林

をよその国が買いに来る。』でも触れ

たが、親父の口伝の我が家のルーツが

高山右近にあり、天正11年から13年頃

に、黒田孝高(官兵衛)は高山右近ら

の勧めによりキリスト教の洗礼を受け

たという(この天正15年(1587年)7月

に秀吉がバテレン追放令を出すと高山

右近らがこれに反抗して追放される中、

孝高は率先して令に従った。秀吉の側

近である孝高の行いは、篤く遇してい

た宣教師やキリスト教を信仰する諸大

名に衝撃を与えたとのルイス・フロイ

スの書簡がある)。 余呉湖

余呉湖

余呉湖の思い出は、12月のワカサギ釣

りだろう。釣りたてのワカサギを天ぷ

らにして喰らう。小鮎の飴炊きと同様

熱々揚げたてを冷や酒で戴く。何とも

贅沢だ。氷上釣りとの寒暖差がなんと

も贅沢と思うのはわたしだけだろうか。

そんなことを考えながら「琵琶湖のも

う1つの湖、余呉」を一周し、賤ヶ岳

トンネルを抜け藤ガ崎トンネル前の飯

浦交差点で、国道336号に入り湖岸を走

るが、藤ガ崎トンネルができてからは

寂れ奥琵琶湖ドライブインは閉鎖され

た。

藤ガ崎を行くと再び8号線と合流し葛

籠尾崎をめざし、塩津神社、野坂を経

て湖西線沿いに国道303号を経由し永原

のトンネルを抜け、道の駅を国道54号

を南下し、マキノから海津大崎の国道

557号を湖岸を東に入る。大崎寺、二本

松キャンプ水泳場を経て国道513号との

合流点をさらに東に入ると葛籠尾崎に

到着する。

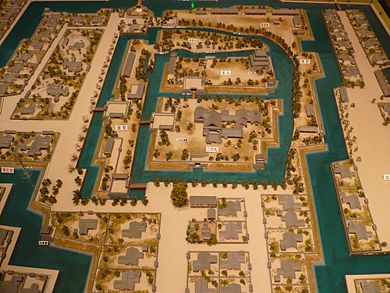

大正13年末、琵琶湖北端の葛籠尾崎の

沖合で操業していた漁師の網に数個の

土器が引っ掛かり、その後も次々と土

器が引き上げられ、湖底に大規模な遺

跡が存在することが明らかになる。そ

の後の調査で、この遺跡は葛籠尾崎の

東沖約600m、水深10~70mの湖底に広

がっていることがわかったという。土

器類は縄文時代から平安時代にかけて

のものが確認されており、このように

数千年の時間的幅をもった湖底遺跡は

わが国だけでなく、世界でも類をみな

い珍しい遺跡とされている。また、土

器だけが完全な形で出てくる葛籠尾崎

湖底遺跡があるという。

奥琵琶湖ドライブウェイに入るが、一

方通行となっている。所々、山土が崩

れ落石が路面に散らばっており、今年

の異常豪雨の爪痕を肌で感じながら展

望台→月出展望台を経て国道303号と

合流する。最北端に突き出た葛籠尾半

島を縦に走る、18.8kmのドライブコー

ス。沿道を飾るのは約四千本の桜の木。

その向こうには、太陽の光に反射して

輝く、雄大なびわ湖。つづらお展望台

からは、琵琶湖の4分の1以上の景観を

臨むことができた。

そう言えば、塩津・野坂といえば、早

逝した元職場の先輩、野栄晴吉、田中

秀の上坂の郷里だったことを思い出し

ながら帰路につくが、藤ガ崎トンネル

を通過していると夏目漱石の『三四郎

』にも引用された聖書の詩篇の1つ節

「わが罪はつねにわが前にあり、われ

はわが咎を知る」が口をつき、侘びし

さと寂しさと哀切が包んだ。暫くして

「もう、過去を振り向くことはやめよ

う」と葛籠の「玉手箱」を閉じた。

【奥琵琶湖エコツアー構想】

そこで、<日太縦貫道路>が完成し <高

速道路無料化> が実現すれば国道8号

線は廃線(あるいは再編)状態となり、

単なる通過地方になる可能性が出てく

るがものは考えようというもの。

東南は尾上の山本山→東北は余呉の賤

ヶ岳→西北は乗鞍岳→西南は竹生島の

四方に囲まれた地域を生態系と日本人

との共生里山モデル「奥琵琶湖エコツ

アー構想」として再構築する。ソーン

内は、自動車、バイク、カヌー、ボー

トー、ターザンスウィング、ライトプ

レイン、気球船、スキーモビルなどの

移動体は全てエコ・シュアリング制(

電気自動車などで乗り捨て共有)とし

て施設で使用する動力は全て自然エネ

ルギーやバイオ燃料とする。

里山体験学習コースと技能習得コース

の選択エコツアーとし前者はディコース

と滞在コースの選択とし参加費用をネ

ットで事前登録支払い制とするとかい

ろいろイメージを膨らませればいいの

だが、如何に価値を高めるかが核とな

る。

ニッポンバラタナゴ

ニッポンバラタナゴ

をその開集合系とする

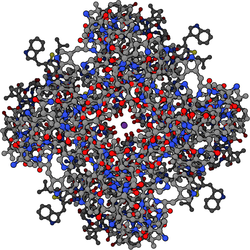

をその開集合系とする の部分集合 A に対して、

の部分集合 A に対して、

In the days of Neo-Yayoi

In the days of Neo-Yayoi

イブキエンドウ

イブキエンドウ

![[表紙]『ネコはどうしてわがままか』](https://www.isis.ne.jp/mnn/senya/images/484neco.gif)

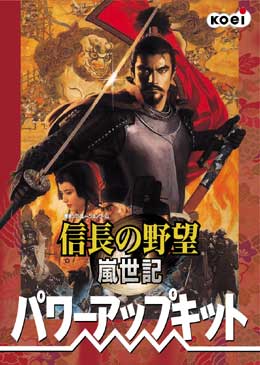

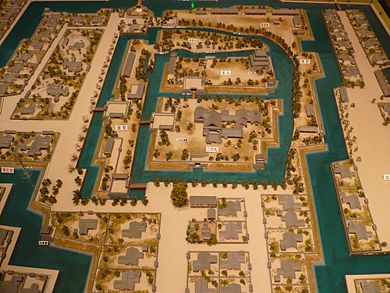

映画『火天の城』

映画『火天の城』

「信長と散った棟梁・岡部又右衛門(1)」

「信長と散った棟梁・岡部又右衛門(1)」

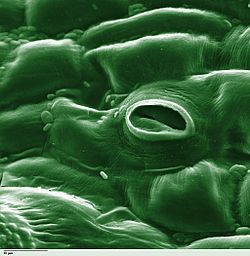

Stoma

Stoma

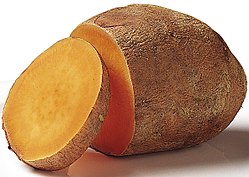

bell pepper

bell pepper ボンボリトウヒレン

ボンボリトウヒレン

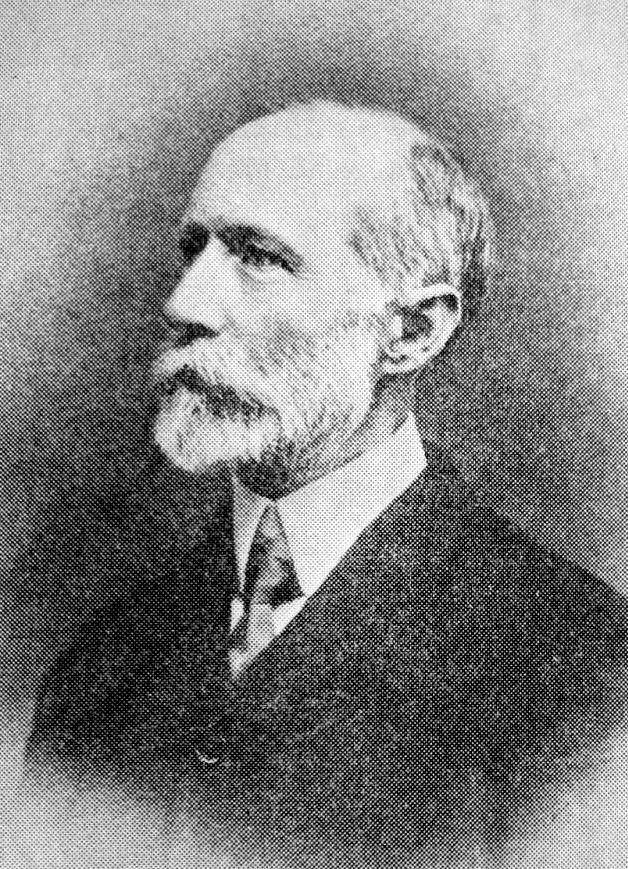

TakayamaUkon

TakayamaUkon

高山彦九郎

高山彦九郎

堺屋太一著『日本を創った12人』

堺屋太一著『日本を創った12人』