トンネル抜けてたれぎぬに 時間をとめ街の灯りに翁を映す

所用で米原から新幹線に乗り込み、伊吹山を越えてしばらくすると発光ダイオードでテロップが流れた。ラッキー

だった。人身接触事故がおきたばかりだ。そういえば、新幹線300系の運用を廃したばかりだし、関東方面への出

張などで大いにお世話になってきた。夜の帳が降りた関ヶ原のトンネルを越え帰宅下車の準備し乗降デッキにでて

外を眺めていると視覚を通して見える夜景は多忙な時期の記憶がそのままにわれとわが心を支配していることに、

ふと気つき、窓硝子に映るわが身を確認し現実に戻る。そんな体験を歌とした。

【理由なき再現不可能性】

再現性とは、ある事象がテーマとなった時に、それを成り立たせていると考えられる要素や要因に還元したときに、

同じ要素や要因を条件として整えた時に、再びまったく同じ事象が起こる性質をそなえていることさす。これを備

えている時、再現可能な実験内容と手順に従って、異なった実験から同じ結果が得られるのなら、実験結果は妥当

なものとされ、その事象は科学的再現性があるとされている。現代の科学的方法は、「近代科学」の時代からさら

に深化し、確率的な出来事を取り込み、統計学的な論理・手法が重視されるようになっているため、すでに簡単に

論じることはできないものとなっている。比較概念としては偶発性、反復性などがあり現代でも「科学の公準のひ

とつは再現可能性にある」と言われるが、一回しか起きないことに関しては科学は無力だ、ともされる。例えば、

病気も繰り返し現象的側面は科学で扱えるが、どんな病気にいつかかるかということは個別的な問題で、基本的に

科学は扱えないと例えられている。

そこで、有機エレクトロニクスとりわけ有機薄膜系太陽電池の開発テーマの2大テーマは、(1)変換効率向上、

(2)耐久性向上となっているのだが、多くの関係者が口を揃え「再現性がとれない」あるいは「再現性がとりに

くい」という。例えば、劣化誘因(上表参照)でいえば、「材料単独の熱、光化学的反応による変化」でみれば、

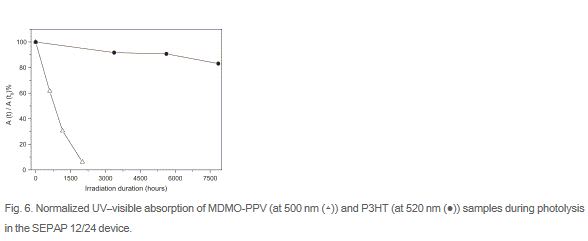

発電層の共役高分子(ポリヘキシルチオフェン、P3HT)は下図のように光(特に480nm以下の紫外領域)により側鎖

部やチオフェン環が光酸化を受け劣化するのだが、フラーレン誘導体(PCBM)が存在することで劣化速度抑制される

という複雑な特性をもち、劣化のメカニズム発生が起きる前段階で最大吸収波長の520nm以下の短波長側の光エネ

ルギーをフラーレン側で吸収遮蔽、減衰ないしは光変長(周波数変換)?させているかのように看られる。

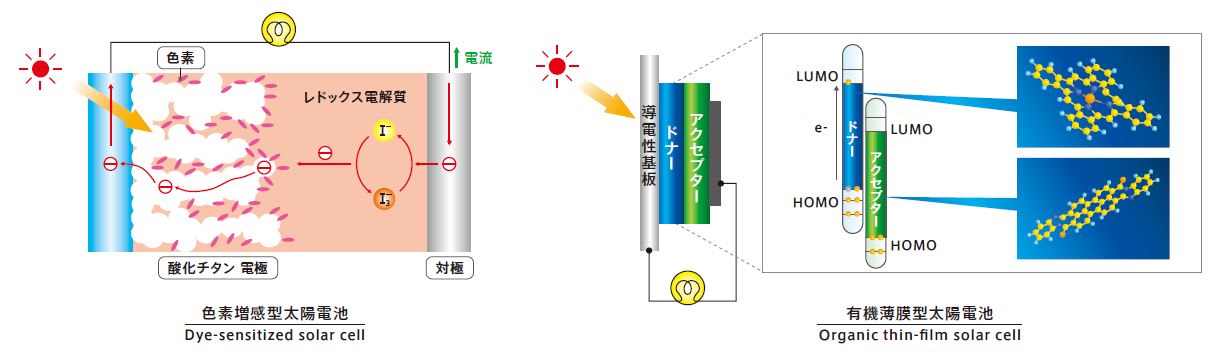

このようなことは、色素増感型太陽でのバルクヘテロ界面の表面での色素(SiPc:シリコンフタロシアニン、赤丸)

と黄色のP3HTおよび水色のフラーレン(PCBM)との位置関係で、バンドギャップ形成に影響を与えることがわかり

(次下図参照)、再現性不可能性の1つが解明できている。つまりは、シリコン系の無機半導体や無機エレクトロ

ンがすでに基本的なことが解明されているにもかかわらず、より複雑系の中にある有機半導体や有機エレクトニク

ス領域では未解決が多いということであり、そのことを裏返せば数ナノサイズレベルの制御技術開発を促している。

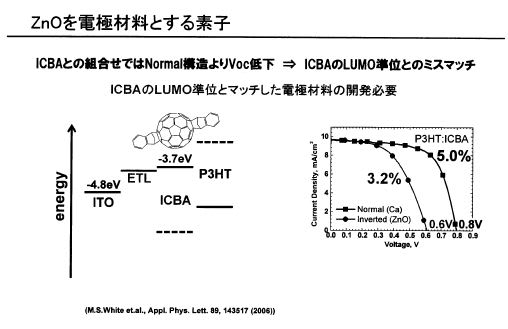

しかし、このようなことが有機エレクトロニクスには多々あり、次々下図、次々々下図のようにホール阻止層(=

電子取込み層)に酸化亜鉛電極を配置してもICBA(新規フラーレンインデンビス付加体)などとのLUMO準位(最低

空軌道)との不調により十分に電子取込みが行われなくなる。酸化亜鉛に銀やニッケル酸化物などを複合配置など

させたりして電子の取込みを促進させている。

まずは、有機発光ダイオード、色素増感型太陽電池の開発から入り、本格的な有機エレクトロニクスの開発実用段

階に入り、再現の不可能性をブレイクしなければ、それも同時展開させていかなければ国際的な競争に後塵をはい

すことになることは言うを待たないが、無機系の変換効率が少し劣るとも、軽くて、薄くて、意匠性にすぐれ、産

業の、あるいは社会の皮膚としての有機薄膜エレクトロニクスは『デジタル革命』の神髄を体現するばかりでなく、

『環境リスク本位制』の環境負荷の削減に大きく貢献すると期待される。そのための目標値としては(1)変換率

は10%以上(2)耐久性は3年以上はモジュールで近々に突破していくことが前提条件となろう。思うに「理由な

き再現不可能性」は存在しないと。

原発事故で拡散、プルトニウム241初検出 読売新聞 3月9日(金)8時4分配信

東京電力福島第一原子力発電所事故で拡散したとみられるプルトニウム241を、放射線医学総合研究所などが福

島県内で初めて検出した。文部科学省による昨年9月の調査結果では、同位体のプルトニウム238、239、2

40を検出していたが241は調査対象外だった。英国の科学電子雑誌に8日、発表した。研究チームは浪江町、

飯舘村のほか、広野と楢葉の両町にまたがるJヴィレッジの3か所から採取した土壌や落ち葉から、241(1キ

ロ・グラムあたり4・52~34・8ベクレル)を検出した。241は国内ではほとんど検出されないため、原発

事故で拡散したと結論づけた。最大濃度の落ち葉が採取された場所の今後50年間の被曝(ひばく)線量は0・44

ミリ・シーベルトと試算され、健康影響はほとんどないと研究チームはみている。ただ、241が崩壊して生じる

放射性物質のアメリシウムは植物へ移行しやすいという研究もあり、「継続調査が必要だ」としている。文科省は

241を調査から外した理由について「検査に時間がかかるため、同じベータ核種のストロンチウムを優先した」

と説明しているという。

西友は8日、10日から中国産のコメを低価格帯の国産米より約3割安い5キロ1299円で販売する、と発表し

た。首都圏と近郊の1都6県で10日から始める。大手スーパーでの中国産米の販売は、深刻なコメ不足で緊急輸

入した平成5年以来とみられるが、その背景には、東京電力福島第1原子力発電所の事故の影響で国産米の取引価

格が上昇したことがあり、外食大手にも豪州産米などの導入の動きがある。輸入米の販売動向は、政府が交渉参加

を表明した環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)の議論にも影響しそうだ。 商品名は「中国吉林米」。中国北

部の吉林省産で、種類はジャポニカ種(うるち米短粒種)。玄米を輸入して、日本で精米し、首都圏と茨城、群馬、

静岡の計149店で売る。安全性について西友では「中国の倉庫と船積み時に、国の輸入制度に基づく残留農薬な

どの検査を行っている」(幹部)と強調。「低価格米を求めるニーズに、安心・安全なコメでこたえたい」として

いる。1.5キロ(449円)の少量販売もする。 米に関してはこれまでに注がれてきた血税が他の産業品目に

較べ(例えば、和歌山の南高梅の開発研究から較べて、この時は不法に苗木が持ち出されている)政府の注入額は、

長期にわたり、膨大になると思われるから、その利ざやを稼ごうとする動きはそれに比例して大きい。それにして

もシックリいかないのは納税勤労消費者であるわたし(たち)だ。その意味において、けじめと仁義だけは、政府

はキッチリと「つけ」て「通し」てもらいたい。