【ダーク・ファンタジーが流行る理由は?!】

『進撃の巨人』(Attack on Titan)が話題となっている。『進撃の巨人』とは諫山創による日本の

漫画、メディアミックス作品。『別冊少年マガジン』(講談社)2009年10月号(創刊号)から連

載、『週刊少年マガジン』(講談社)にも出張読み切りとして特別編が2度掲載されている。単

行本の発行部数は、2013年6月に第10巻までの累計で2000万部を突破。閉鎖的な世界を舞台に、

圧倒的な力を持つ巨人とそれに抗う人間達の戦いを描いたファンタジーバトル漫画。2009年9月9

日に講談社の少年マガジン編集部から発行が開始された『別冊少年マガジン』10月号(創刊号)

で連載が開始されたという。主人公側の人間達が巨人に襲撃・捕食されるというダーク・ファン

タジー要素が強い世界観である。しかし、新人作家による初連載作品であるにも関わらず2011年

には第35回講談社漫画賞の少年部門を受賞。残酷なシーンが多く描写されている。2012年にはテ

レビアニメ化が発表され、翌年4月から各局で放送中で、2014年には実写映画化も予定されている

という。このように本作は2011年頃より様々なメディアミックス展開が採られ、作者は「読者に

媚びることは、読者を裏切ることと等しい」という考えの元「舞台などの謎が明かされた時が物

語の終わる時」という。

攻により、人類は存亡の危機に瀕する。

生き残った人間達は、三重に築かれた巨大な城壁内側に生活圏を確保することで、一時的な安全

を得るに至る。城壁による平和を得てから約百年後。城郭都市の外縁地区「ウォール・マリア」

南端より突出した(甕城)シガンシナ区にて、父・グリシャと母・カルラ、幼馴染のミカサと暮

らす少年エレンは、親友アルミンと共に、幼い頃から「壁の外に出て世界を探検すること」を夢

見ていたが、エレンが10歳を迎えた年、突如として現れた「超大型巨人」によりシガンシナ区の

壁が破られ、多数の巨人が市街地に侵入する。アルミンの機転で助かったエレンとミカサだった

が、二人の眼前で母・カルラは捕食される。ウォール・マリアは放棄され、他の難民と一段内側

の「ウォール・ローゼ」内へ避難するエレンは、巨人の駆逐を心に誓う。

壁の崩壊から2年後、エレン、ミカサ、そしてウォール・マリア奪回作戦の失敗で両親を失ったア

ルミンの三人は、第104期訓練兵団に入団し、対巨人戦闘術を学んでいく。その後、3年が経過し、

第104期兵団は修了・解散するが、その直後に再び超大型巨人が出現する。兵士たちは次々と命を

落とし、立ち向かったエレンも捕食され、戦況は悪化の一途を辿り、ミカサ達生き残りの訓練兵

たちも絶体絶命の窮地に陥ったその時、それまで誰も見たことがなかった「巨人を攻撃する巨人」

が現れ、他の巨人を殺しつくした。その巨人が力尽きたかに思えた時、その体内から現れたのは、

死んだはずのエレンだった。エレンの存在に危機感を抱く憲兵団や民衆は捕縛したエレンの排除

を叫ぶが、調査兵団長のエルヴィンはエレンの能力を活かすことを考え、自らの配下に取り立て

る。母の死後まもなく行方不明になった父の言葉を思い出し、シガンシナ区奪還を目指すエレン。未曾有

の存在となった彼の前途には、数多くの困難が立ち塞がるという筋書きである(出典:Wikipedia)。

※ 諫山 創(いさやま はじめ、1986年8月29日~)は、日本の漫画家。大分県日田市大山町出身。

大分県立日田林工高等学校、専門学校九州デザイナー学院 マンガ学科出身

【リスクフリーな電気自動車とディーゼル車】

昨夜は、環境リスク本位制時代の政策に議論の必要性をブログ掲載してみたが、ここにきて日本

の自動車メーカの復調傾向が顕在化し、それに併せ欧米メーカ、とりわけドイツメーカが従来の

ディーデル車の開発から電気自動車の開発に拍車がかかってきている。温暖化ガス(二酸化炭素

)排出量の削減のためには自動車の削減政策の優先度が重要であることの基本認識が一致しつつ

ある思える。つまり、端的にいうとバイオマスエネルギの内燃機関とソーラエネルギの電動機シ

ステム相互浸潤期に突入しつつある。つまりは、バイオマス由来燃料油+ソーラ発電+水素(液

化ガス)+バイオアルコールをベースとして、その中間に燃料電池あるいは水素内燃機関の実用

化があり、その三つどもえの融合・ボーダレスあるいはシームレス時代にあるといえるだろう。

そんなことを考え作業しながら、下記の新規考案の三事案について下調べしてみた。

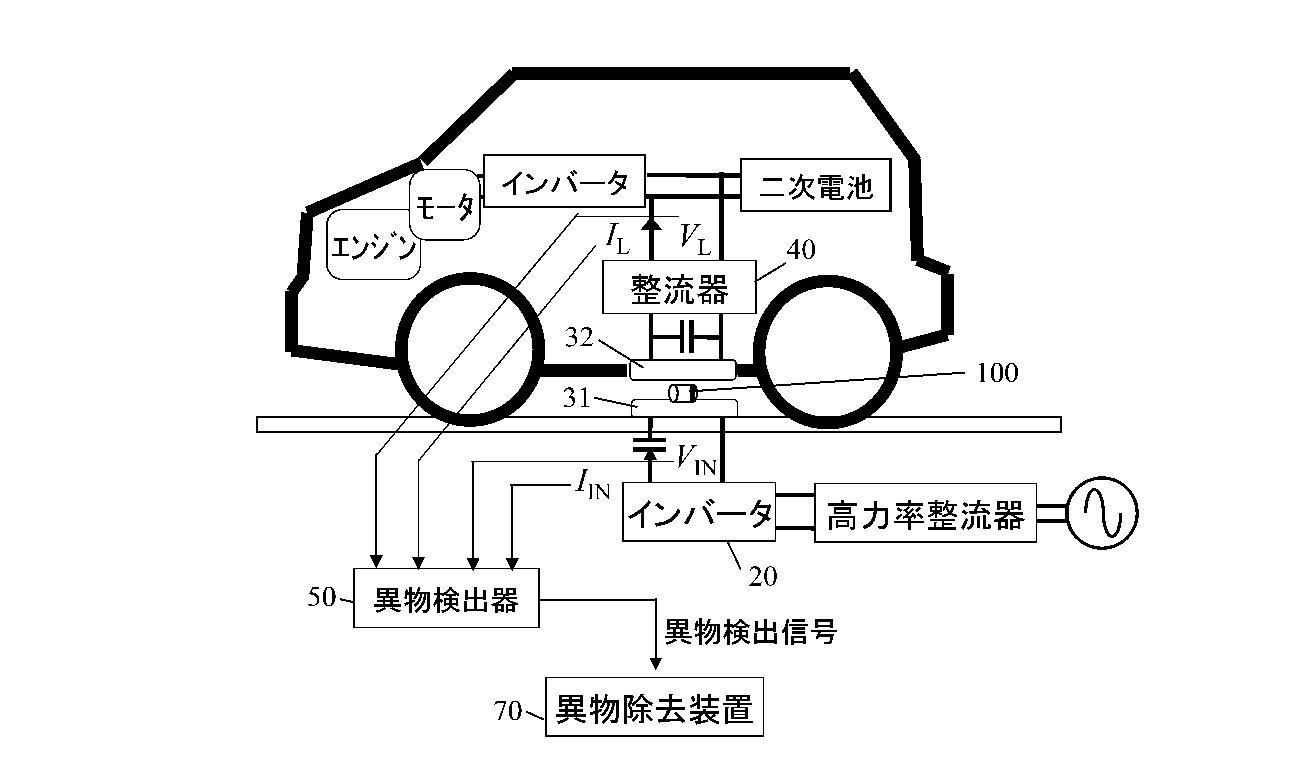

【非接触電力伝送装置の電源装置】

給電装置からの出力電力を車両のバッテリに非接触充電する車両用ワイヤレス充電システムには、

電磁誘導方式が提案されている。このシステムは、車両に電力送電する際、送電電力が車両側の

受電装置で反射する場合があり、この反射波が給電装置に伝達されると、給電装置の送信電力信

号が増幅され、発振現象が発生する。これを防止するため(1)送信交流電力が反射増幅された

場合、これを検知して交流電力出力を停止する。(2)磁場共鳴を利用し電力伝送することが提

案されている。磁場共鳴利用システムは、給電装置は高周波電源及び一次側コイルを備え、車両

側の受電装置は二次側コイル、整流器及び充電器を備えている。磁場共鳴利用し電力伝送を効率

良く行うために、給電側(一次側)と受電側(二次側)との共鳴系の共鳴状態を適切な状態にす

る必要があるが、共鳴状態は一次側コイルと二次側コイルとの距離で変化し、その距離は車両が

充電のために停止した停止位置や車両の状況(積載状況やタイヤの空気圧等)によって変化する

ため、高周波電源と一次側コイルとの間に整合器を設け、充電に先立って整合器を調整して共鳴

系の共鳴状態を適切な状態に調整した後、給電装置より電力伝送することが提案されているとい

う。

【符号の説明】

11…電源装置としての高周波電源、12…整合器、15…直流電源、16…インダクタとしての第1のイン

ダクタ、17…スイッチング素子、18…増幅部、22…切替手段、23…保護素子。

しかし、(1)給電送信された交流電力が反射で増幅された場合、これを検知し交流電力出力の

停止できるが、異常が回復するまで給電装置から電力伝送できない。(2)後者の磁場共鳴での

電力伝送方式は、給電装置からの電力伝送に先立って整合器を調整した後は、適切な共鳴状態で

電力伝送できるが、高周波電源の出力インピーダンスの変動が大きく、高周波電源のスイッチン

グ素子に過大な電圧が印加されてスイッチング素子の損傷を招く。このためスイッチング素子と

並列に保護素子を接続し、高周波電源の出力インピーダンスの変動が大きくなったときの過電圧

防止する方法がるが、これだと保護素子でのロスが発生し高周波電源の効率が低下する。この問

題を解決するため、非接触電力伝送装置の電源装置としての高周波電源11は、直流電源15と、

直流電源15に第1のインダクタ16を介して接続されたスイッチング素子17を有する増幅部

18で構成することで、増幅部18にはスイッチング素子17に切替手段22を介して並列に接

続でき、切替手段22を介しスイッチング素子17に並列に接続された状態では、スイッチング

素子17に過大な電圧が印加されるのを防止する保護素子23を設けることで、保護素子部分で

のロスを低減し、しかも受電側への電力伝送を中断せずにスイッチング素子の損傷を防止する。

【長波長光のアップコンバータ型太陽電池】

太陽電池セルで吸収されずに透過する長波長領域の光を、太陽電池セルで吸収され得る短波長領

域の光に変換した後、太陽電池セルに戻すことにより、発電効率を向上させるアップコンバージ

ョン型のものが知られている。アップコンバージョン型の太陽電池モジュールにおいては、太陽

電池セルの裏面に対向するように、波長を変換のアップコンバータを配置する場合があるが、波

長変換後、太陽電池セルの裏面から再び太陽電池セルに入射しさせる両面受光型の太陽電池セル

を用いるが、片面受光と比べ製造プロセスが多くなるデメリットと電極面積が小さくなり内部抵

抗が大きくなるデメリットある。この問題を解決するために下図のように、太陽電池セル40が

上面40aから太陽光L1を受光して短波長領域の光で発電を行う一方、アップコンバータ50

が、長波長領域の光を短波長領域の光に変換。波長領域が変換された後の光は、太陽電池セル4

0の上面40aに向けて反射。太陽電池モジュール100では、筐体10内に入射した太陽光L1

と、波長領域が変換された後の光との両方が、太陽電池セル40の上面40aで受光されるので

片面受光型の太陽電池セルを採用することが出来、両面受光型の太陽電池セルを用いる場合に比

べて、製造コストの増加を抑制可能であると共に、電極面積の減少に伴う発電効率の低下の抑制

が出来る。

【符号の説明】

10…筐体、11a,12a…内面(反射手段)、13a…内面(反射手段、反射部)、20…開口部、30…シリン

ドリカルレンズ(集光手段),40…太陽電池セル、40a…上面(一方の面)、40b…裏面(他方の面)、

41b…裏面(反射部)、50…アップコンバータ(波長変換手段)、60…ダイクロイックミラー(分光部)、

70…集光レンズ(集光手段)、L1…太陽光。

しかし、このような構造をもつ新規考案がいまさらなが提案されてくるというのも不思議な感じて、先行出

願されていても可笑しくないという思いで目についた事案だった。

【ローコストエネルギ貯蔵装置のダウンサイジング】

燃料電池やバッテリなどの長期持続または安定電力装置の他に、ウルトラコンデンサ、フライホイール等

の高速エネルギ貯蔵装置(FES)を有する二重エネルギ貯蔵システムなどが提案されている。このシステ

ムでは、高電流の入出力を高速エネルギ貯蔵装置が担うことでバッテリの寿命を延ばす。しかしながら、

エネルギ貯蔵装置に蓄えたエネルギを熱変換し、空調機器への熱供給や、機器の冷却や暖房したい場

合、従来例ではエネルギ貯蔵密度が小さく、必要なエネルギを蓄えるためには、エネルギ貯蔵装置が大

型化し、またな熱需要には、長時間経過後の再始動時に要求される場合が多く長時間ロスなくエネルギ

を貯蔵することが要求される。このため下図のごとく、発電手段12と、該発電手段12と電気

的に接続した発電手段12で生成された電力を化学エネルギとして蓄える一方、化学エネルギを

電力変換し、放出できる二次電池14と、発電手段12と電気的に接続され電力を熱エネルギ変

換する電気ヒータを有した上で、反応材と可逆的に結合する化学蓄熱材を有し、熱エネルギで化

学蓄熱材と反応材とを分離させて蓄熱する一方、化学蓄熱材と反応材とを反応させて熱エネルギを放

出できる化学蓄熱装置16と、を備えることで、多量熱需要に対応すると共に、システムの小型化と低コス

ト化を両立できるシステムを提案しする。

【符号の説明】

10 エネルギ貯蔵装置 12 発電手段 14 二次電池(第1エネルギ貯蔵手段) 16 化学蓄熱装置(第2エ

ネルギ貯蔵手段) 20 エネルギ貯蔵装置 22 電気ヒータ 24 化学蓄熱材 26 反応材 30 エネルギ

貯蔵装置 40 エネルギ貯蔵装置 42 制御手段 48 動力伝達部 50 蓄電量検出手段 54 動力発生

源 56 電流検出手段 60 温度検出手段 70 熱交換部

以上三つの新規考案を紹介してみた。今後具体的に展開するかについては時に触れ、フォローアップし

ていく。

今日も暑かった。調子も従ってよくない。そんな中、ダーク・ファンタジーの『進撃の巨人』を

はじめて知る。ユーチューブで大筋を看る。このブームは少年達だけで終わるのか、それとも社

会的な広がりをもつのか?分からないが、流行るとすれば何らかの共感があるのだろう。今夜は

そのぐらいのところで留めておこう。