【スターウォーズデザイン】

すべてはデザインできまる。

映画がポスト・プロダクションの時期に入ると、ダグ・チャンとエレン・リーの二人は、ルーカスフィルム

のマーケティング・ディレクターを務めるジム・ウォードや、ベテランのポスター・アーチストのドルー・ス

ズの伝統にのっとったポスター・キャンペーンを行った。ダグ・チャンとドルー・ストルーザンが伝統的な

ペイント・ポスターを作ったのに対して、エレン・リーはデジタル技術を駆使してまるで写真のような独自

のペインティングJを作り上げたという。ジム・ウォードの監修のもと、チャン、リー、ストルーザンの三

名は、この映画のシンボル足り得る強固ではっきりとしたイメージの塊として、ルーカスの頭の中にある

世界観をポスター・アートに昇華させることに成功し、世界中の観客に向け、ルーカスが彼らのことを決し

て忘れてはいないことを知らせたと伝えられている。

シス・スピーダーのコンセプ

シンプルで、軽くて、よりコンパクトなスピーダーにすることに決定した。

【ネオコンを巡る製造装置】

今日で観測史上初の4日連続の高温を記録するなかでの作業はダレる。気を取り直しなんとかやり終えた

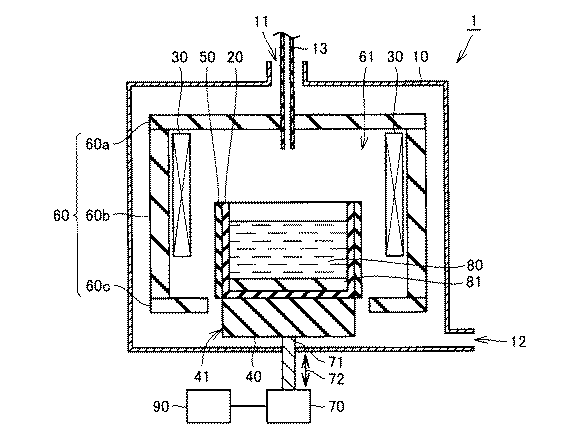

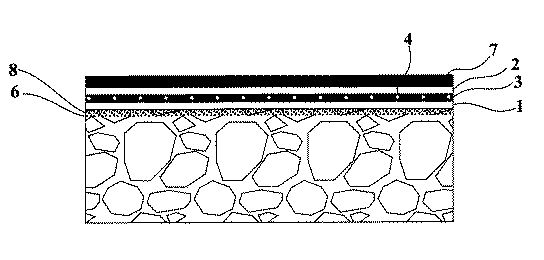

ので目についた新規考案二件を紹介。先ず一件。有機発光装置の構成部材の発光素子は、水分や酸素によ

り素子の特性劣化を招き易く、少量の水分が存在するだけで有機化合物層と電極層との剥離が生じダーク

スポット発生の原因となる。このため、有機発光素子の寿命をより長く確保するために装置内に水分や酸

素を浸入させないようにする処理が施されているが、有機発光素子を、内面に吸湿剤を装着したエッチングガラス

カバーで覆い、シール剤をカバーの周辺に設け、有機発光素子を設けた基板に貼り付け処理する。この処

理を行うことによって、シール面から浸入する水分を吸湿剤で吸湿できるが、このため余分な空間を必要

として省スペース化を阻害する。また、配線やスルーホールによる凹凸装置内異物から基板保護-原子層

堆積(ALD)法や、原子層エピタキシ(ALE)法などで処置されるが、膜密度の低下や膜厚が低下さ

せるという問題がある。

【符号の説明】

1:有機発光装置、2:表示部、4:封止領域、10:基板、11:基材、12:薄膜トランジスタ、13

:信号配線、14:絶縁層、15:有機平坦化層、16:駆動回路、17:外部接続端子、20:有機発光

素子、21:下部電極、22:有機化合物層、23:上部電極、24:コンタクトホール、25:画素分離

膜、30:無機化合物層、40:保護層、51:異方性導電フィルム(ACF)、52:フレキシブル配線

基板(FPC)、61:ガラス板、62:粘着剤

密度低下や膜厚低下といった膜欠陥を低減・解消した保護層を有する有機発光装置とするため、基板と、基

板上に設けられる表示部と、表示部の外縁(封止領域)に設けた封止部材と、表示部と封止部材との間に設

けらた有機材料部材(有機平坦化層、画素分離膜、有機化合物層)と、表示部と有機材料部材との3ちを被

覆する保護層と、で構成し、表示部が、基板上に設けた下部電極と、有機化合物層と、上部電極と、をこの

順に積層し、有機材料部材と表示部との上に無機化合物層を設け、その上に保護層を原子層堆積法で形成す

るころで問題解決するというもの。簡単にまとめて表現すればこうなるのだが、複雑極まりない設計要件を

待たすことが要求されるのだが、如何に!?

※ 無摺動弁:特殊複合アクチュエーターにより弁体とシートリングが回転時に擦れ合わずに作動し、流体

の流れを圧着機構で無理なく遮断する画期的な高性能バルブ。構造は食器のスプーン形弁体を本体の片

側のみの軸シール部を通して外部より特殊複合アクチュエーター(SPA式=90°回転と偏心機構を持つ)

によって弁体をシートリングに強制的に押し付ける圧着動作及び離脱回転動作を一挙動で行う誠にユニ

ークな動きを持つバルブ(なお、上図は粉体用の無摺動弁の大阪機器製造株式会社の参考アニメを掲載)。

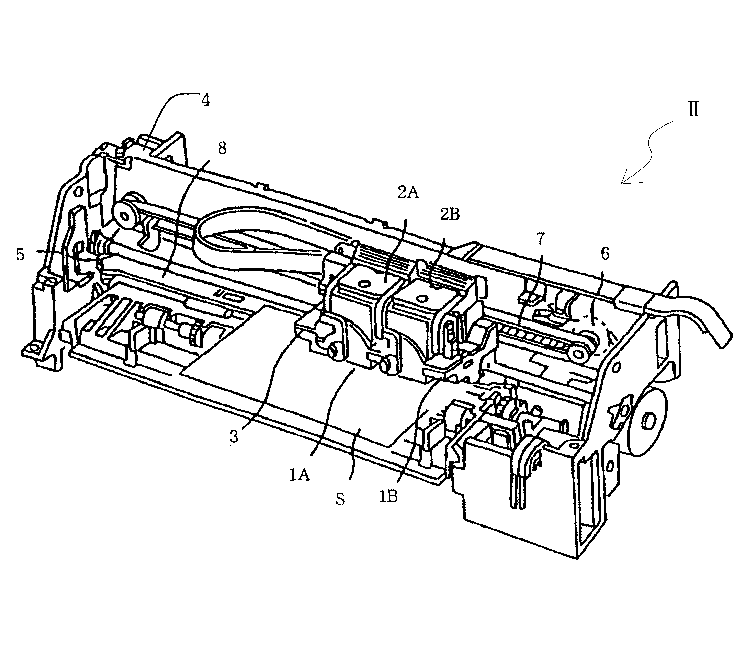

つぎは、真空プロセス設備のゲートバルブ技術について看てみよう。通常このゲートバルブには、弁体が上

から下に移動して流路を閉止する向きに取付けられ、ピストンシリンダ装置のピストンロッドと、弁ロッド

とが、ローラ、傾斜長孔を介して互いに連結する。ピストンシリンダ装置でピストンロッドを下降したとき

は、このピストンロッドが所定の停止位置に下降し、伸頂ばねに抗し弁ロッドに近接させ、この弁ロッドが

ローラと傾斜長孔を介して傾動することで弁ロッドの下端に連結する弁デスクを無摺動で着座させる。つぎ

に、このような構造のゲートバルブは、動作後の弁閉状態をロックできるものが提案され、ピストンピンに

よりピストンをロックできるように設け、弁閉止状態のシリンダエアを排気するときにピストンピンがシリ

ンダ内部に突出し、このピストンピンで位置をロックする。また、引っ張りバネで弁閉状態をロックでする

ゲートバルブの場合、ローラとカムを弁閉状態で係止し、引っ張りバネでこの弁閉状態を保持する方式があ

る。またその他に、カム体に傾斜した形状のカム孔が形成し、シリンダを動作させてカム体を上昇させると

弁棒を傾動させて弁閉状態にしてシリンダでカム体を動作させてカムフォロワがカム孔に設けたロック部に

係合させロック状態を維持するものもある。

ところで、被処理体の大型化に伴ない、半導体や太陽電池等の製造装置に使用する機器も大型化してきた。

これによりチャンバーも大型化し、チャンバー開閉用の真空用ゲートバルブも大型大口径傾向にあるが、ス

ループット維持のためゲートバルブの操作速度の向上が要求される。弁体の無摺動動作によりパーティクル

や粉塵の発生を抑えつつ開閉動作でき、大口径に設けた場合にも、全体の大型化を防ぎつつ、スループット

を上げ、高速に開閉動作でき、開閉動作後の弁体の状態も確実にロックでき、ウエハや基板等の大型化に対

応できると共に、エアシリンダの駆動源を用いた場合、弁閉時にエアを排気しても弁閉止状態を確実に保持

できる真空用ゲートバルブとして下図のバルブ設計が提案されている。

【符号の説明】

1 弁箱 2 保持枠体 3 弁体 4 ステム 5 エアシリンダ 6 弁 7 弁座シール面 9 流路 11ピス

トンロッド 11a 先端部 12 ゲートロック用スプリング 13 傾動保持用スプリング 14 傾動用

ローラ 15 ローラカム 20 ベース部材 21 ステムホルダ 21a 上端部 28 ガイドローラ

30 ガイド溝 31 摺動部 32 揺動リンク 32a 端部 33 ガイド部 34 ホルダストッパ

35 自在連結部材 40 枢軸 41 軸受 42 ストッパ 43 揺動角度孔

弁箱に保持枠体を介在させてピストンロッドを有する複動式エアシリンダを設け、ステムにステムホルダを

設け、ステムホルダの摺動部を揺動リンクのガイド部に沿って上下動自在に摺動させ、ピストンロッドとス

テムホルダとの間に傾動保持用スプリングを装着し、ローラカムと傾動用ローラとを弁閉傾動動作開始位置

で嵌合させ、これらの嵌合時に揺動リンクを揺動させてその揺動動作に伴って弁体を弁座シール面7に揺動

閉止させた。弁体の無摺動動作によりパーティクルや粉塵の発生を抑えつつ開閉動作でき、大口径に設けた

場合にも大型化を防ぎ、スループットを上げるために高速に開閉動作し、開閉動作後の弁体を確実にロック

し、ウエハや基板等の大型化に対応し、エアシリンダの駆動源を用いたときに弁閉時にエアを排気しても弁閉止状

態を確実に保持するゲートバルブを提供する。弁体の無摺動動作によりパーティクルや粉塵の発生を抑えつつ開閉

動作でき、大口径に設けた場合にも大型化を防ぎ、スループットを上げるために高速に開閉動作し、開閉動

作後の弁体を確実にロックし、ウエハや基板等の大型化に対応し、エアシリンダの駆動源を用いたときに弁

閉時にエアを排気しても弁閉止状態を確実に保持するゲートバルブを提供するという構造になってる。

以上、二件の具体的例示として紹介したが、ひとことで「オールソーラシステム」「太陽電池・半導体製造

装置」と言っても、現在の先端的な企業技術の集積大系を無視して語ることはできないことが理解していた

だけると思うが、そのことを承知の上で、また、そのことを踏まえた上で、臆することなく、大胆な問題提

起・問題解決を図る大胆な行動を必要としている。「若者よ出よ!」と。これはいささか大仰か? ^^;

【環境リスク本位制時代の政策提案は?】

ところで、これほど差し迫ってきた大規模な地球環境変動に前にして、今回の参院選挙でそれに相応しい政

策を語る政党は看られない。環境リスク本位制下の外交・安全保障政策とは? 環境リスク本位制下での景

気回復とは? 環境リスク本位制下の国土強靱化政策とは? 環境リスク本位制下の所得再配分政策とは?

などなど考えてみるチャンスなのだが、こんなことでは票が取れないということもリアル・ポリティーク、

リアル・ワールドであることには、間違いないが。

特

特

特開2012-228629

特開2012-228629