上杉伯爵邸

201410011

ぽかぽか春庭日常茶飯事典>十四事日記秋の小さな旅(6)上杉伯爵邸ランチin 米沢

リュックサックにおみやげの鯉煮つけをつめ、「どうして最初におみやげ買っちゃったんだろ、旅の終わりの最後に買えば荷物にならないのに、ばかだなあ」と思いながら、本日の目的地「旧米沢工業学校」に向かいました。現・山形大学工学部。校舎はルネッサンス様式の擬洋風建築の傑作です。しかし「校舎めぐり」で報告した通り、工事中でした。残念。

米沢工業学校のほか、特に見たいところもなかったので、米沢と言えば上杉神社でしょ、ということで、神社境内へ。

前回上杉神社に来た時は、青春18切符で一日最長距離を移動する、という乗り鉄の旅でした。この時は、鈍行で一日、上野、水戸、いわき、郡山、福島、米沢、新潟、直江津、富山、高山、岐阜、名古屋と、回ったので、米沢も大忙し通過しただけ。

米沢駅前からタクシーに乗って、神社お参り、タクシーの運転手さんに1枚写真を撮ってもらって、米沢に来た証拠にして、すぐに駅に引き返しました。

今回は、のんびり旅。上杉神社を見たら帰ろうと思い、ゆっくり過ごしました。月曜日は、どこの博物館記念館も休館日というところが多いから、見学場所は神社くらいです。

自転車で神社近くまで寄ると、上杉伯爵邸というレストランが目に入りました。前回は神社だけ見たので、こんな邸宅があるとはわかりませんでした。

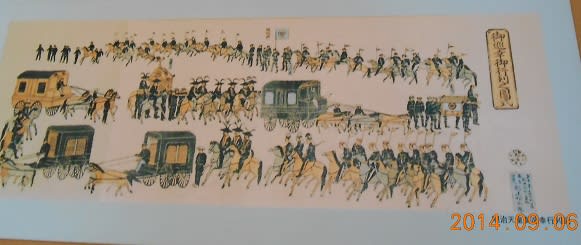

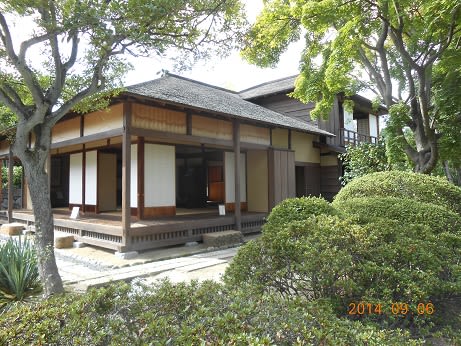

上杉伯爵邸は、1996(明治29)年に、米沢藩14代目の上杉茂憲(もちのり)伯爵邸として建てられた「近代和館」ですが、1919(大正8)年の米沢大火で焼失。1925(大正14)に再建されました。姑が生まれた年です。すると、このお屋敷も来年は90歳なのね。 設計者は中條精一郎、施工は大工の江部栄蔵、胴板葦き、総ヒノキの入母屋づくり。1997年に、有形文化財指定を受けています。

月曜日なので、ランチは予約客のみ、と入り口に出ていたので、「な~んだ」と思いましたが、受付にいた人に「今日の予約もできますか」とたずねたら、OKでした。「ランチは11時半からなので、そのころおいでください」というので、神社参拝をすることに。

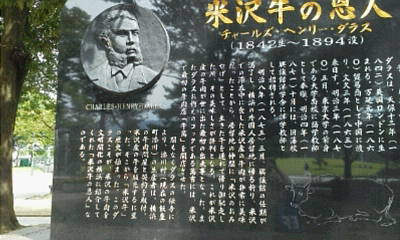

米沢牛の故事来歴の石碑のほか、おもしろそうなものは見当たりませんでした。

まずはお参りして、境内近くのみやげもの屋でむすめに米織りのミニがま口、息子へストラップなどのおみやげを買いました。まだまだ11時。伯爵邸に戻って、「ランチの前に、館内を見学していてもいいですか」と聞いたら、「はい、見学は10時から無料でご自由にということで見ていただいております」という説明。なんだ、それを先に聞けばよかった。

館内の部屋を勝手に見て歩き、ようやくランチ時間になりました。

いす席の部屋に入り、今回の旅で、ただ一度のぜいたくランチ。ぜいたくと言っても、日頃、てんやの天丼500円とコンビニ弁当400円のどちらにするか悩むという我が生活から見てぜいたくというだけです。米沢の伝統料理セットで、2160円。6000円米沢牛すきやきには手がでませんでした。

ランチのあとは、米沢駅近くの、近代和館の写真をとりました。

ホテル音羽屋本館 設計:棟梁西山留太郎 竣工年:1937(昭和12)年

自転車を返却し、午後から夜まで東北線を乗り継いで帰宅。お土産の鯉煮付けの袋を見た娘に「こっちは賞味期限、来月だからおばあちゃんにあげられるけれど、こっちの賞味期限は明日だよ。あしたじゅうに食べなくちゃ。どうしてちゃんと賞味期限の日付をちゃんと見て買わないの」と、叱られました。いつも、ぼうっとして買うので。

翌日、夕食に鯉の煮付けをいただきました。セーフ。米沢で買ったのにフクシマ製のゆべしとか、賞味期限ぎりぎりの鯉煮付けとか、どうも買い物は不得手です。

次はまた、「電車に乗っているだけ」の「乗り鉄旅」がいいな。

<おわり>