曽国藩と李鴻章

うーんと時代は新しくなって、清朝末期になります。咸豊元年(1851年)に太平天国の乱が勃発して、清朝は大いに動揺する訳です。其処で任に当たった曽国藩が湖南省に移動して湘軍を編成して太平天国との戦いを開始した。李鴻章にも転属命令が出て友人の呂賢基と共に故郷の安徽県に戻り安徽巡撫代理の周天爵の幕僚となって合肥を本拠地として、同じく戦いに参加した。

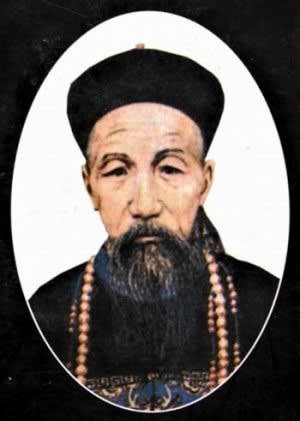

曽 国 藩

一方太平天国の乱に農民一揆がこれに加わった。これを捻軍(’捻匪とも云う)と言います。(油紙を捻(よ)って燃やし神を迎える風習が農民にあった。)

アヘン戦争後の社会不安と太平天国と相まって農民が加わった。元は河北一帯にいる博徒や強盗、遊侠のとの集団だった。太平天国の鎮圧後この捻匪の鎮圧が主になったが曽国藩があまり成果を上げられず代わりに李鴻章がその任に当たった。よく~匪という言葉が出てきますが、盗賊・山賊、馬賊、博徒、侠客 山賊等を総称して匪賊といいます。

中国共産党も嘗て赤匪と呼ばれ日本と戦っている時に、旗色が悪く逃げる時に、「日本軍には何一つ残さない」という理由から、村を焼き討ちして村民は皆殺し、物資は強奪が当たり前だったと聞いています。特に「地主階級」と呼ばれた人たちは、その場で銃殺された。それ故に、共産党軍は赤い匪賊=赤匪と呼ばれ恐れられていました。よく「南京大虐殺」という言葉を聞くと思いますが、共産党軍の方がもっと酷い事をしたそうです。大体軍律が厳しい日本軍がそんな勝手な事をしたというのもちょっと疑わしい。(これはよく分かりませんが)

2013年の「今の中国についてあれこれ」に記載してあります。「赤い故郷を捨てた人々」。文字変換する時に「せきひ」と入れてもこの赤匪の文字は出てきませんね。中国政府も言われるのが嫌なんだろうね。

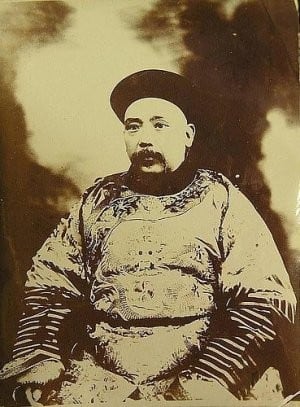

李 鴻 章

湖広総督に任命されて同時7年(1868年に完全平定を果たした。後、曽国藩の後を継ぎ、直隷総督に就任した。この時に北洋通商大臣も兼ねたので「北洋軍閥」と呼ばれた。李鴻章は清朝の重臣筆頭として西太后の厚い信任を得る事となった。

袁世凱

袁 世 凱

袁世凱は朝鮮に政経両面において清の軍勢を扶植して日本勢力と対抗して、排除しようとした。特に経済的に充実をして勢力が強まった。ところが、朝鮮にて貧困と圧政に喘いだ民衆が甲午農民戦争(東学党の乱)を起こした。朝鮮は中国に軍の派遣を要請したのだが、日本もこれに対抗して派兵したために日清戦争が勃発した。結果、清の大敗に終わり李鴻章は責任を問われて失脚した。

これを見た袁世凱は本当の意味で近代化した軍隊の必要性を痛感した。当時、清の軍隊は軍備の資金を与えられても情感の横領が頻発していて十分な装備を持たなかったり、兵の訓練が出来ていなかった。袁世凱は日清戦争後胡燏棻から引き継いだ陸軍(定武軍)の洋式化の職に就き、近代兵器を伴った兵の訓練・規律等を実施し大きな成果をあげた。

光緒34年(1908年)光緒帝が崩御(一説によると西太后が光緒帝を毒殺したとあります)しその翌日に西太后も病没して宣統帝が即位する。宣統帝の父醇親王、載灃(裁縫)が摂政王となると政界での状況は一変します。

醇親王は戊戌の変法で兄の光緒帝を裏切った袁世凱を憎んでおり、宣統元年に失脚となります。更に袁世凱を殺害する計画があったが、いち早く内部情勢を得て北京を離れる事が出来た。河南省彰徳彰の近くに居を構え失意の日々を送ることになります。しかし政界内に彼の部下が多く残っており情報は頻繁に入ってきたらしい。

宣統3年、孫文率いる「辛亥革命」が勃発。華中、華南では革命派有利に展開する。朝廷内の満州貴族等も袁世凱の他これを鎮圧出来る人物はいないと判断して、清国第2代内閣総理大臣、湖広総督に任命され反乱軍の鎮圧を命じられた。袁世凱は部下の段祺瑞・馮国璋を向かわせつつも自らは動かず裏では革命派と極秘に折衝した。

そして自らの革命臨時大統領の確約を取るや。寝返り、朝廷の要人に「政権の譲渡・交代」を促した。宣統4年2月12日に宣統帝の上諭が発布されて皇帝が退位清朝は滅亡した。同15日に議場での満場一致で新生中華民国の臨時大統領に就任した。汚い奴と言われそうだね。ま、命が掛かっているから、しょうがないって言えばしょうがないけど。