都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

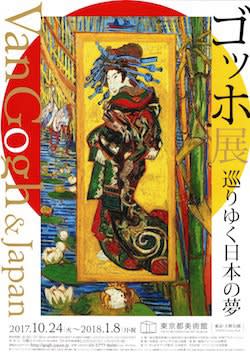

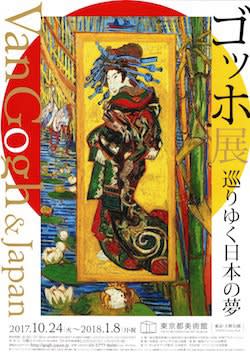

「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」 東京都美術館

東京都美術館

「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」

2017/10/24~2018/1/8

東京都美術館で開催中の「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」を見て来ました。

オランダのポスト印象派の画家、ゴッホは、自ら浮世絵や資料を収集するなど、日本の美術に深い関心を寄せていました。

日本の美術とゴッホの影響関係を探る展覧会です。加えてゴッホの死後、日本人の芸術家や知識人らの活動も参照し、生前と没後にまで及んだ、日本とゴッホの相互関係についても検証していました。

歌川広重「名所江戸百景 亀戸梅屋敷」 1857(安政5)年 個人蔵 *前期展示(10月24日〜11月26日)

ゴッホが日本美術に関心を持つようになったのは、弟のテオを頼って、パリに出た1886年のことでした。当時のパリはジャポニスムの最盛期でもあり、ちょうどこの年に、「パリ・イリュストレ」誌にて日本の特集も組まれました。ゴッホも大量の浮世絵を見て、その色彩などに魅了され、作品を収集しては、カフェで展覧会を開きました。この頃、ゴッホはオランダ時代の暗い色彩を捨て、印象派風の明るい作品を描くようになりました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「花魁(溪斎英泉による)」 1887年 ファン・ゴッホ美術館

その「リュストレ」誌の表紙を飾ったのが、渓斎英泉の「雲龍打掛の花魁」で、この花魁図を、ゴッホは自作の同名の油彩画、「花魁」に拡大して描きました。ちょうど水辺の上で、額の中に入るのが花魁で、英泉画とは反転しながらも、明るい色彩にて華々しい花魁の姿を表しています。力強い筆触はいかにもゴッホで、がまや蛙、それに鶴などを別の版画より取り入れました。これぞジャポニスムの最たる作品と言えるかも知れません。

フィンセント・ファン・ゴッホ「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」 1887年 ファン・ゴッホ美術館

パリ時代に描いた「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」にも浮世絵が登場します。主人公は中央で両肘をテーブルにつき、右手でタバコを挟みながら、くつろいだ様子で座るカフェの女主人ですが、背後の右上に、着物姿と思しき女性が描かれています。店で飾られていた浮世絵なのかもしれません。

ゴッホの伯父であるヤンは海軍軍人として日本に滞在していた経験があり、かつて伯父の家に下宿していたゴッホも、日本の話を聞いたりしていた可能性があります。ただしオランダ時代のゴッホの手紙には日本についての記述がなく、やはりパリに出てから日本に感化されたと考えられているそうです。

1888年、南仏のアルルに出向いたゴッホは、この地に日本のイメージを重ね合わせ、いわばユートピア的な世界を築き上げようとしました。実際、ゴッホは、アルルへ行く途中の車内で「日本にもう着くか、もう着くかと心を踊らせていた。」とゴーガンに手紙を書いたり、到着した際の雪景色を見て、「日本人の画家の描いた雪景色のようだ。」と記すなど、早くも生活を始める前から、アルルを日本と同様のユートピアだと信じていました。さらには「ここ日本にいると思っている。」とまで語っていたそうです。相当の熱の入れようでした。

アルルの広い地平を描いた「アイリスの咲くアルル風景」の明るい色彩に魅せられました。手前にアイリスが咲き誇り、その向こうに黄色いキンポウゲの花畑が広がっています。筆触は細かく、点描的でもあり、水色に染まった空も光に満ちているように見えました。このアイリスこそ日本を想起させる花でもあり、実際にゴッホはこの景色や町を「日本の夢のようだ」と語りました。ゴッホの中での日本のイメージは、アルルでさらに増幅されていったのかもしれません。

フィンセント・ファン・ゴッホ「種まく人」 1888年 ファン・ゴッホ美術館

ゴッホ画の俯瞰して見下ろす視点の設定や、木で遮る構図などに、浮世絵の影響を見ることが出来ます。例えば「種をまく人」では、前景に大きな木を配し、広重の「名所江戸百景 亀戸梅屋敷」の構図を彷彿させる面があります。また「アルルの女」などの肖像画には、大首絵の影響も指摘されているそうです。ゴッホはピエール・ロティの「お菊さん」を読んでは、日本を理想化していきました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「タラスコンの乗合馬車」 1888年 ヘンリー&ローズ・パールマン財団

ともかく日本との関係を検証するため、常に日本美術が参照される展覧会ではありますが、端的に魅惑的な作品があるのも見逃せません。例えば「タラスコンの乗合馬車」で、家屋の前に立ち並ぶ馬車を、力強いタッチで描いています。空の濃い水色は、それこそチューブから絵具をひねし出しては、そのまま塗ったかのような感触で、実に大胆でした。キャプションには平坦な構成に浮世絵の影響が言及されていましたが、この輝かしい色彩感はゴッホでなくては表現し得ません。

フィンセント・ファン・ゴッホ「夾竹桃と本のある静物」 1888年 メトロポリタン美術館蔵

ほかにベットの黄色が殊更に鮮やかな「寝室」や、生気溢れるキョウチクトウを描いた「夾竹桃と本のある静物」も魅惑的ではないでしょうか。アルル時代のゴッホの精力的な制作を垣間見ることが出来ました。

いわゆる耳切り事件で生活が崩壊したのちは、ゴッホの「日本の夢」も次第に遠ざかっていきました。サン・レミの精神病療養所で描いた植物画などに、日本の花鳥画を思わせる面があるものの、より暗鬱で、空間に歪みすら見られる、独自の油彩画を描くようになりました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「ポプラ林の中の二人」 1890年 シンシナティ美術館

最晩年の「ポプラ林の中の二人」に惹かれました。横長の画面にポプラ並木が広がり、ほぼ中央を、男女のカップルが腕を組んで歩いています。林には黄色の花をつけた草が生い茂り、アルル時代を思わせるような明るい色彩も見られました。

さて展覧会は2部構成です。今度はゴッホが日本人に与えた影響を検証します。主にゴッホの死後、ゆかりの地に巡礼した日本人の遍歴を紹介していました。

佐伯祐三「オーヴェールの教会」 1924年 鳥取県立博物館

死後まもない時期に、ゴッホを日本に伝えたのが、いわゆる白樺派の文人たちでした。そこから徐々にゴッホ熱が広がり、大正から昭和初期にかけ、何名かの日本人が、ゴッホの葬られたオーヴェールへと向かいました。ゴッホの最期を看取り、かの地でゴッホの作品を所蔵していた医師のポール=フェルディナン・ガシェ家の芳名録には、里見勝蔵、佐伯祐三、斎藤茂吉、式場隆三郎らの名前が残されていました。前田寛治は「ゴッホの墓」にて、文字通りにゴッホの墓を油彩に残しています。

「ガシェ家を訪れた高田博厚(左から2人目)と日本人たち」 1939年4月23日 個人蔵

里見勝蔵はゴッホの展覧会を開こうと、ガシェの息子ポールと書簡を遣り取りしています。また式場隆三郎はゴッホフェルティバルを企画すべく、ゴッホの甥と連絡を取り合ったりしていました。ゴッホの手紙も翻訳しました。

総じて検証が綿密で、写真や書簡などの資料も多く、実証的でかつ説得力がありました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「寝室」 1888年 ファン・ゴッホ美術館

基本的に資料以外は、先に浮世絵を参照し、その後にゴッホの作品を併せ見る構成です。ファン・ゴッホ美術館やクレラー-ミュラー美術館など、海外からも作品がやって来ています。ゴッホと日本との関係を丹念に読み解いていました。

何かと人気のゴッホではありますが、金曜の夕方前に出かけたからか、さほど混雑していませんでした。

公式twitterアカウント(@gogh_japan)がこまめに混雑情報を発信しています。そちらも参考になりそうです。

札幌の北海道立近代美術館よりスタートした国内巡回の展覧会です。東京展終了後は、京都国立近代美術館(2018年1月20日~3月4日)へと巡回します。

会期も終盤を迎えました。2018年1月8日まで開催されています。

「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」(@gogh_japan) 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2017年10月24日(火)~2018年1月8日(月・祝)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館。

*11月1日(水)、2日(木)、4日(土)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日、12月31日(日)、1月1日(月・祝) 。1月8日(月・祝)は開館。

料金:一般1600(1400)円、大学生・専門学校生1300(1100)円、高校生800(600)円、65歳以上1000(800)円。高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。

*毎月第3土曜、翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」

2017/10/24~2018/1/8

東京都美術館で開催中の「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」を見て来ました。

オランダのポスト印象派の画家、ゴッホは、自ら浮世絵や資料を収集するなど、日本の美術に深い関心を寄せていました。

日本の美術とゴッホの影響関係を探る展覧会です。加えてゴッホの死後、日本人の芸術家や知識人らの活動も参照し、生前と没後にまで及んだ、日本とゴッホの相互関係についても検証していました。

歌川広重「名所江戸百景 亀戸梅屋敷」 1857(安政5)年 個人蔵 *前期展示(10月24日〜11月26日)

ゴッホが日本美術に関心を持つようになったのは、弟のテオを頼って、パリに出た1886年のことでした。当時のパリはジャポニスムの最盛期でもあり、ちょうどこの年に、「パリ・イリュストレ」誌にて日本の特集も組まれました。ゴッホも大量の浮世絵を見て、その色彩などに魅了され、作品を収集しては、カフェで展覧会を開きました。この頃、ゴッホはオランダ時代の暗い色彩を捨て、印象派風の明るい作品を描くようになりました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「花魁(溪斎英泉による)」 1887年 ファン・ゴッホ美術館

その「リュストレ」誌の表紙を飾ったのが、渓斎英泉の「雲龍打掛の花魁」で、この花魁図を、ゴッホは自作の同名の油彩画、「花魁」に拡大して描きました。ちょうど水辺の上で、額の中に入るのが花魁で、英泉画とは反転しながらも、明るい色彩にて華々しい花魁の姿を表しています。力強い筆触はいかにもゴッホで、がまや蛙、それに鶴などを別の版画より取り入れました。これぞジャポニスムの最たる作品と言えるかも知れません。

フィンセント・ファン・ゴッホ「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」 1887年 ファン・ゴッホ美術館

パリ時代に描いた「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」にも浮世絵が登場します。主人公は中央で両肘をテーブルにつき、右手でタバコを挟みながら、くつろいだ様子で座るカフェの女主人ですが、背後の右上に、着物姿と思しき女性が描かれています。店で飾られていた浮世絵なのかもしれません。

ゴッホの伯父であるヤンは海軍軍人として日本に滞在していた経験があり、かつて伯父の家に下宿していたゴッホも、日本の話を聞いたりしていた可能性があります。ただしオランダ時代のゴッホの手紙には日本についての記述がなく、やはりパリに出てから日本に感化されたと考えられているそうです。

1888年、南仏のアルルに出向いたゴッホは、この地に日本のイメージを重ね合わせ、いわばユートピア的な世界を築き上げようとしました。実際、ゴッホは、アルルへ行く途中の車内で「日本にもう着くか、もう着くかと心を踊らせていた。」とゴーガンに手紙を書いたり、到着した際の雪景色を見て、「日本人の画家の描いた雪景色のようだ。」と記すなど、早くも生活を始める前から、アルルを日本と同様のユートピアだと信じていました。さらには「ここ日本にいると思っている。」とまで語っていたそうです。相当の熱の入れようでした。

アルルの広い地平を描いた「アイリスの咲くアルル風景」の明るい色彩に魅せられました。手前にアイリスが咲き誇り、その向こうに黄色いキンポウゲの花畑が広がっています。筆触は細かく、点描的でもあり、水色に染まった空も光に満ちているように見えました。このアイリスこそ日本を想起させる花でもあり、実際にゴッホはこの景色や町を「日本の夢のようだ」と語りました。ゴッホの中での日本のイメージは、アルルでさらに増幅されていったのかもしれません。

フィンセント・ファン・ゴッホ「種まく人」 1888年 ファン・ゴッホ美術館

ゴッホ画の俯瞰して見下ろす視点の設定や、木で遮る構図などに、浮世絵の影響を見ることが出来ます。例えば「種をまく人」では、前景に大きな木を配し、広重の「名所江戸百景 亀戸梅屋敷」の構図を彷彿させる面があります。また「アルルの女」などの肖像画には、大首絵の影響も指摘されているそうです。ゴッホはピエール・ロティの「お菊さん」を読んでは、日本を理想化していきました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「タラスコンの乗合馬車」 1888年 ヘンリー&ローズ・パールマン財団

ともかく日本との関係を検証するため、常に日本美術が参照される展覧会ではありますが、端的に魅惑的な作品があるのも見逃せません。例えば「タラスコンの乗合馬車」で、家屋の前に立ち並ぶ馬車を、力強いタッチで描いています。空の濃い水色は、それこそチューブから絵具をひねし出しては、そのまま塗ったかのような感触で、実に大胆でした。キャプションには平坦な構成に浮世絵の影響が言及されていましたが、この輝かしい色彩感はゴッホでなくては表現し得ません。

フィンセント・ファン・ゴッホ「夾竹桃と本のある静物」 1888年 メトロポリタン美術館蔵

ほかにベットの黄色が殊更に鮮やかな「寝室」や、生気溢れるキョウチクトウを描いた「夾竹桃と本のある静物」も魅惑的ではないでしょうか。アルル時代のゴッホの精力的な制作を垣間見ることが出来ました。

いわゆる耳切り事件で生活が崩壊したのちは、ゴッホの「日本の夢」も次第に遠ざかっていきました。サン・レミの精神病療養所で描いた植物画などに、日本の花鳥画を思わせる面があるものの、より暗鬱で、空間に歪みすら見られる、独自の油彩画を描くようになりました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「ポプラ林の中の二人」 1890年 シンシナティ美術館

最晩年の「ポプラ林の中の二人」に惹かれました。横長の画面にポプラ並木が広がり、ほぼ中央を、男女のカップルが腕を組んで歩いています。林には黄色の花をつけた草が生い茂り、アルル時代を思わせるような明るい色彩も見られました。

さて展覧会は2部構成です。今度はゴッホが日本人に与えた影響を検証します。主にゴッホの死後、ゆかりの地に巡礼した日本人の遍歴を紹介していました。

佐伯祐三「オーヴェールの教会」 1924年 鳥取県立博物館

死後まもない時期に、ゴッホを日本に伝えたのが、いわゆる白樺派の文人たちでした。そこから徐々にゴッホ熱が広がり、大正から昭和初期にかけ、何名かの日本人が、ゴッホの葬られたオーヴェールへと向かいました。ゴッホの最期を看取り、かの地でゴッホの作品を所蔵していた医師のポール=フェルディナン・ガシェ家の芳名録には、里見勝蔵、佐伯祐三、斎藤茂吉、式場隆三郎らの名前が残されていました。前田寛治は「ゴッホの墓」にて、文字通りにゴッホの墓を油彩に残しています。

「ガシェ家を訪れた高田博厚(左から2人目)と日本人たち」 1939年4月23日 個人蔵

里見勝蔵はゴッホの展覧会を開こうと、ガシェの息子ポールと書簡を遣り取りしています。また式場隆三郎はゴッホフェルティバルを企画すべく、ゴッホの甥と連絡を取り合ったりしていました。ゴッホの手紙も翻訳しました。

総じて検証が綿密で、写真や書簡などの資料も多く、実証的でかつ説得力がありました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「寝室」 1888年 ファン・ゴッホ美術館

基本的に資料以外は、先に浮世絵を参照し、その後にゴッホの作品を併せ見る構成です。ファン・ゴッホ美術館やクレラー-ミュラー美術館など、海外からも作品がやって来ています。ゴッホと日本との関係を丹念に読み解いていました。

何かと人気のゴッホではありますが、金曜の夕方前に出かけたからか、さほど混雑していませんでした。

【ゴッホが日本を愛した証①】《花魁(溪斎英泉による)》当時パリで発行された、日本特集の雑誌の表紙を模写したものです。雑誌が、左右反転して元の浮世絵を印刷したため、ゴッホの作品も反転して描かれました。かんざしなど、元絵で着色されていない部分の色は、彼のオリジナル。 pic.twitter.com/ZQQyOeJYiE

— ゴッホ展 巡りゆく日本の夢 (@gogh_japan) 2017年11月2日

公式twitterアカウント(@gogh_japan)がこまめに混雑情報を発信しています。そちらも参考になりそうです。

札幌の北海道立近代美術館よりスタートした国内巡回の展覧会です。東京展終了後は、京都国立近代美術館(2018年1月20日~3月4日)へと巡回します。

会期も終盤を迎えました。2018年1月8日まで開催されています。

「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」(@gogh_japan) 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2017年10月24日(火)~2018年1月8日(月・祝)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館。

*11月1日(水)、2日(木)、4日(土)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日、12月31日(日)、1月1日(月・祝) 。1月8日(月・祝)は開館。

料金:一般1600(1400)円、大学生・専門学校生1300(1100)円、高校生800(600)円、65歳以上1000(800)円。高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。

*毎月第3土曜、翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )