都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「刀剣鑑賞の歴史」 東京国立博物館

「刀剣鑑賞の歴史」

2017/12/5~2018/2/25

東京国立博物館・本館14室で開催中の「刀剣鑑賞の歴史」を見てきました。

刀剣が鑑賞の対象として扱われはじめたのは、今から約600年ほど遡るそうです。

そうした刀剣の鑑賞史に注目したのが、「刀剣鑑賞の歴史」で、国宝4件、重要文化財4件を含む、計15件の作品にて、刀剣の魅力に紹介しています。

国宝「刀 金象嵌銘 城和泉守所持 正宗磨上 本阿(花押)」 相州正宗 鎌倉時代・14世紀

まず目を引くのが、「刀 金象嵌銘 城和泉守所持 正宗磨上 本阿(花押)」でした。緩やかに反りつつ、長く伸びる刀は、薄い青色を帯びながら、白銀に輝いています。刃文に動き、ないし揺らぎがあり、何やら水が湧き立つ光景を前にしたかのようでした。かの相州正宗が制作し、武田家の家臣で、のちに家康に仕えた城昌茂が所持して、本阿弥光悦が正宗と極めたそうです。陸奥津軽家に伝来しました。

国宝「刀 (無銘)」 相州正宗(名物 観世正宗) 鎌倉時代・14世紀

一方で、同じく相州正宗の「刀 無銘」はどうでしょうか。能楽の観世家に伝わったことから、「名物 観世正宗」とも称され、のちに徳川家康が所持し、明治に入ると、徳川慶喜から有栖川宮家へと献上されました。写真では捉え切れませんでしたが、先の刀に比べると、刃文の波は緩やかで、より落ち着いた味わいも感じられました。見比べるのも面白いかもしれません。

国宝「短刀 (銘 行光)」 相州行光 鎌倉時代・14世紀

相模の鍛冶、藤三郎行光の作が、「短刀 銘 行光」で、長く加賀前田家に伝わりました。行光の刀としては珍しく、銘のある作品でもあるそうです。

重要文化財「刀」 伝当麻 鎌倉時代・13世紀

「刀 伝当麻」も印象に残りました。元は無銘ながらも、江戸中期の鑑定家、本阿弥光忠が、鎌倉時代の大和五派の一つである、当麻として極めました。鎬の部分が広いのも特徴です。力強く、豪胆な味わいが感じられるのではないでしょうか。

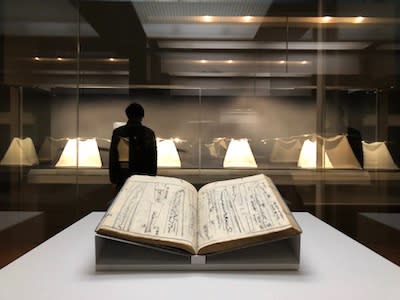

「古今銘尽大全」 江戸時代・享保2(1717)年

「刀剣鑑賞」の歴史を物語る資料もありました。それが「古今銘尽大全」で、江戸時代に出版された刀剣書でした。中には刀工の諸派や師弟関係をはじめ、刀工の作風などが記されているそうです。刀鑑賞のための指南書、またカタログといったところかもしれません。

一点一点に伝来などを記したキャプションが付いていました。ただより理解を深めるためには、専用の図録に当たった方が良いかもしれません。ミュージアムショップで発売中でした。(税込756円)

何かと人気の刀剣ではありますが、平日の日没後に出かけたためか、館内の人出も疎らで、ゆっくり見られました。但し、お正月の「博物館に初もうで」展の際は賑わうかもしれません。

12月23日(土・祝)、24日(日)、25日(月)は「2017トーハク感謝DAY」のため、無料で入場出来ます。

重要文化財「刀 銘 国安」 堀川国安 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 *第13室

なお13室の「刀剣」はもちろん、5・6室の「武士の装いー平安〜江戸」にも刀剣が展示されています。あわせて見るのも面白そうです。

【特集展示】本日12/5(火)より本館 14室で、特集「刀剣鑑賞の歴史」が始まります。刀剣鑑賞の歴史から紡ぎ出された「理解しがたい、しかし、確実に存在する美」を感じてください。 https://t.co/RrBZOGxLEB pic.twitter.com/WOjLohbW12

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2017年12月5日

2018年2月25日まで開催されています。

「刀剣鑑賞の歴史」 東京国立博物館・本館14室(@TNM_PR)

会期:12月5日(火) ~2018年2月25日(日)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。年末年始(12月26日~1月1日)。

*但し月曜日が祝日または休日の場合は開館し、翌平日に休館。

料金:一般620(520)円、大学生410(310)円、高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*2017トーハク感謝DAYのため、12月23日(土・祝)、24日(日)、25日(月)は無料。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

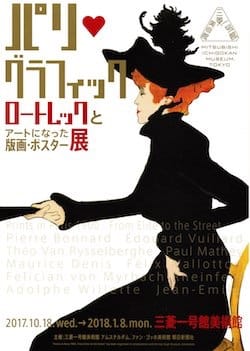

「パリ・グラフィック」 三菱一号館美術館

「パリ・グラフィック ロートレックとアートになった版画・ポスター展」

2017/10/18~2018/1/8

三菱一号館美術館で開催中の「パリ・グラフィック ロートレックとアートになった版画・ポスター展」を見てきました。

19世紀末のパリでは、版画が新たな芸術表現を切り拓くメディアと化し、ロートレックをはじめとする芸術家が、「版画を芸術の域に高め、グラフィック・アートの原点」(解説より)を築き上げました。

オランダのファン・ゴッホ美術館から貴重な版画作品がやって来ました。さらに三菱一号館美術館のコレクションを加え、19世紀末のパリの版画の多様な展開を追いかけています。

モーリス・ドニ「『ラ・デベッシュ・ド・トゥールーズ』紙のためのポスター」 1892年 アムステルダム、ファン・ゴッホ美術館

さてタイトルにロートレックとありますが、何もロートレック単独の回顧展ではありません。冒頭で目を引くのは、ジュール・シェレやピエール・ボナール、それにエドゥアール・ヴュイヤールによるポスターでした。特にシェレは、ロンドンでリトグラフを学んだのち、パリに工房を開設しては、陽気で優雅な女性を描いた作品を数多く制作し、ポスター芸術の父とも称されました。一時は、1000点ものポスターがパリを飾っていたそうです。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック「ディヴァン・ジャポネ」 1893年 三菱一号館美術館

チラシ表紙を飾るのが、アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックの「ディヴァン・ジャポネ」でした。と言っても、踊り子のみをトリミングしたもので、実際の作品では、楽器や指揮者の手が振り上がるオーケストラがあり、ステージ上では、顔こそ伺えないものの、黒い手袋した歌手が立っています。この踊り子こそ、当時、人気を集めていたジャヌ・アブリルで、パリで流行していたカフェ・コンセールために制作されました。

パリのモンマルトル地区には、カフェのほか、ダンスホールやキャバレーが立ち並び、多くの人々で賑わっていました。それぞれの店は、歌手や踊り子らの出演者のポスターを店先や街に貼り、通行人を店の中に誘い込みました。そのためには目立つ必要があったようです。色彩も鮮やかで、等身大サイズのポスターが多く作られました。

一部の展示室のみ撮影が出来ました。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック「ムーラン・ルージュ、ラ・グーリュ」 1891年 三菱一号館美術館

ロートレックを一躍、有名にしたのが、「ムーラン・ルージュ、ラ・グーリュ」でした。中央に立つのが、カンカンの踊り子のラ・グーリュで、一方の男性は「骨なしヴァランタ」と呼ばれた相方でした。背後の観客の黒いシルエットと、街の灯りを示すのか、黄色い色彩のコントラストも鮮烈ではないでしょうか。その野心的なまでの大きさから、3つの部分に分けて刷られたそうです。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック「エルドラド・アリスティド・ブリュアン」 1892年 三菱一号館美術館

ロートレックはモデルの内面や容貌を捉えて描く画家でした。その一例が「エルドラド・アリスティド・ブリュアン」で、やや上を向きながら、厳格な表情をした歌手を表しています。実に恰幅が良く、堂々とした姿で、それこそ写楽の大首絵を前にしたかのような迫力がありました。暗めのブルーのコートと、赤、ないしオレンジ色のスカーフも特徴的で、これにより一目でブリュアンであることが分かったそうです。余程に人気を博したのか、何千部も刷られては、街中に貼り出されました。中には「多すぎる」と苦言を呈する人がいたほどだったそうです。

テオフィル・アレクサンドル・スタンラン「シャ・ノワール巡業公演のためのポスター」 1896年 アムステルダム、ファン・ゴッホ美術館

黒猫の目がキラリと光ります。それが「シャ・ノワールの巡業公演のためのポスター」で、テオフィル・アレクサンドル・スタンランが、モンマルトルのキャバレーであったシャ・ノワール(黒猫)の巡業公演のために制作しました。スタンランはモンマルトルを拠点に商業デザインに関わり、多数のポスターを描いては、ロートレックと人気を競いました。特に猫を好んで描き、自邸にも多くの猫が住み着いていたそうです。ちなみに猫とは、自由な精神や、キャバレーの反骨的性格を象徴する存在でもありました。

ジャン=エミール・ラブルールの「洗濯のための版木(化粧より)」 1907年 アムステルダム、ファン・ゴッホ美術館 *左は下絵

ジャン=エミール・ラブルールの「洗濯(化粧より)」も見逃せません。何故ならば、下絵、版木、版画の全てが残っているからです。ラブルールは、版画家のオーギュスト・ルぺールの元で、バロットンとともに版画を学びました。初期には、師の影響か、専らモノクロームの木版画を制作しました。

オディロン・ルドン「ベアトリーチェ」 1897年 三菱一号館美術館

オディロン・ルドンの「ベアトリーチェ」も幻想的でした。雲を思わせる白の色面を背景に、俯き姿のベアトリーチェを、淡い黄色にて表現しています。多色刷のリトグラフですが、あまりにも瑞々しい色彩のため、パステル画と見間違うかもしれません。

19世紀末、版画がポスターで大衆化されると同時に、版画自体の芸術性も強調されました。すると芸術家らは、時に自ら版木や石板に描画し、版画を制作するようになりました。こうしたいわゆる芸術的な版画は、画廊や書斎のような小さく半公共的な場所で紹介され、限られた愛好家の目を楽しませました。また版画専門の画商も現れ、版画集が刊行されたほか、コレクター向けの一点ものの作品も販売されました。いつしか版画へのコレクター熱は高まり、街中の劇場ポスターも収集の対象となりました。

フェリックス・ヴァロットン「お金(アンティミテⅤ)」 1898年 三菱一号館美術館

色鮮やかな版画が多く並ぶ中、ともすると異質なのが、フェリックス・ヴァロットンの木版画でした。得意の観察眼を発揮し、時に謎めいて怪しい男女の情景などを、白と黒の木版画に表しています。うち30部の限定で制作されたのが「アンティミテ」で、画家は稀少性を高めるため、版木をも破棄しました。それもコレクター心をくすぐったのかもしれません。

ジャポニスムの影響も濃い時代ではありますが、それを露骨に感じさせるのが、アンリ・ラシューの「装飾パネル」でした。水の張られた木の桶の前には亀が地面を這い、背景にはスズメが飛び、さらに朝顔を思わせる植物が蔓を伸ばしています。何らかの浮世絵を参照したのでしょうか。思わず日本画と勘違いするほどでした。

さらにジョルジュ・ド・フールの「神秘的で官能的なブリュージュ」の連作や、アンリ・リヴィエールの「星への歩み」など、惹かれた作品を挙げると、1つや2つでは収まりません。そもそもファン・ゴッホ美術館と、一号館美術館の版画コレクションが予想以上に上質であり、また充実していました。

「パリ・グラフィック」会場風景

版木や試し刷り、それに文字入れなども参照していて、版画の制作プロセスも知ることが出来ます。そして主役は何よりもパリです。ベル・エポック期のパリの活気や喧騒が伝わってくるような展覧会と言えるかもしれません。

【ストアニュース更新】パリ❤グラフィック展の特設ショップで存在感を放つ巨大な絵画。本展出品作品の中でも一際大きなポスター《ムーラン・ルージュ、ラ・グーリュ》です。全長約2m近くあるこの作品の作品原寸大の複製画を制作しました。その内容を紹介しています。https://t.co/dtgeaGVsPp pic.twitter.com/apXMEXVWvw

— 三菱一号館美術館 (@ichigokan_PR) 2017年12月4日

休日の夕方前に出かけて来ました。会期も中盤を過ぎましたが、一号館美術館としては空いていました。

版画がメインです。よって作品保護の観点のため、会場内の照明がかなり抑えられていました。目が慣れるまでに少し時間がかかるかもしれません。

2018年1月8日まで開催されています。

「パリ・グラフィック ロートレックとアートになった版画・ポスター展」 三菱一号館美術館(@ichigokan_PR)

会期:2017年10月18日(水)~2018年1月8日(月・祝)

休館:月曜日。年末年始(12月29日~1月1日)

*但し、1月8日と、「トークフリーデー」の10月30日(月)、11月27日(月)、12月25日(月)は開館。

時間:10:00~18:00。

*祝日を除く金曜、11月8日、12月13日、1月4日、1月5日は21時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人1700円、高校・大学生1000円、小・中学生500円。

*アフター5女子割:毎月第2水曜日17時以降/当日券一般(女性のみ)1000円。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

河鍋暁斎「地獄極楽図」 東京国立博物館

河鍋暁斎「地獄極楽図」

11/14~12/25

東京国立博物館の本館18室にて、河鍋暁斎の「地獄極楽図」が公開されています。

まずは大きさに驚きました。縦は約2メートル、横幅は3メートル50センチ弱もあります。近代美術を展示する18室は、東博本館の中でも特に広い空間ですが、それにも負けない存在感を見せていました。

画面中央のやや右に鎮座するのが閻魔大王で、右上で衣服を剥がされた亡者に対し、目を剥き出し、大きな口を開けながら、凄まじい形相にて審判を下しています。

血みどろの表現を得意とした暁斎のことです。亡者らの地獄での責め苦の描写も真に迫っていました。鬼らしき奇怪な獣が、まだ赤ん坊を抱っこした亡者の髪の毛を掴み、長い棒で打ち叩こうとしています。また首に輪をつけられては連行される者や、許しを乞うためか、跪いては両手を前に差し出し、祈るような仕草をする者もいました。左下の火炎からは煙も立ち上がり、さも地獄を前にしたかのような臨場感さえありました。

とはいえ、細部に目を凝らすと、閻魔大王の台の意匠など、意外と精緻に描いていることも分かります。左上に目を転じると、地蔵が亡者を救い出していました。どこか戯画的な味わいも感じられるかもしれません。暁斎の地獄画といえば、「地獄極楽めぐり図」も知られていますが、その一部である「地獄見物」を彷彿させる面もありました。

近年、暁斎は人気を集めているのか、展覧会で紹介される機会も増えつつあります。

ここ数年、都内でも、Bunkamura ザ・ミュージアムにて「これぞ暁斎!世界が認めたその画力」(2017年)が、また三菱一号館美術館で「画鬼・暁斎ーKYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル」(2015年)など、比較的大規模な展覧会も開かれてきました。

河鍋暁斎「新富座妖怪引幕」 早稲田大学演劇博物館 *参考図版

ともに充実した内容ではあったものの、必ずしも絶対的な回顧展とまでは言い難く、スペースの都合か、例えば暁斎畢竟の超大作である「新富座妖怪引幕」などは出展されませんでした。

「別冊太陽 河鍋暁斎/安村敏信/平凡社」

「別冊太陽 河鍋暁斎/安村敏信/平凡社」そろそろ機は熟して来たのではないでしょうか。東博などの大規模な博物館での回顧展に期待したいです。

【本館18室】河鍋暁斎筆「地獄極楽図」。亡者が閻魔大王の前で審判を下され、さまざま責め苦を受けながら地蔵に救われる光景が描かれています。(~12月25日) #トーハクHeaven and Hell, By Kawanabe Kyosai, Meiji era, 19th century (Honkan Room 18, On exhibit through December 25, 2017) #TNM pic.twitter.com/j1UXbazdA0

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2017年11月29日

12月25日まで公開されています。

*写真は全て、河鍋暁斎「地獄極楽図」 明治時代・19世紀 東京国立博物館

河鍋暁斎「地獄極楽図」 東京国立博物館・本館18室(@TNM_PR)

会期:11月14日(火) ~12月25日(月)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し10月9日(月・祝)は開館。

料金:一般620(520)円、大学生410(310)円、高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「デンマーク・デザイン」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館

「日本・デンマーク国交樹立150周年記念 デンマーク・デザイン」

11/23~12/27

1867年、外交関係を樹立した日本とデンマークは、今年、修好150年を迎えました。

それを記念したのが「デンマーク・デザイン」展です。そもそもデンマークは、第二次世界大戦後、優れたデザイナーを多く生み出し、世界でも有数のデザイン大国として知られてきました。

デンマークの家具、食器をはじめ、家電、自転車、玩具など、約200点もの作品が一堂に会しました。椅子が目立つのも特徴です。デンマーク・デザイン博物館の学術協力による、日本で初めてのデンマークのデザインに特化した展覧会でもあります。

コンポート、皿、バターパット「ブルーフルーテッド」 ロイヤル コペンハーゲン

塩川コレクション

はじまりがロイヤルコペンハーゲンでした。1775年に設立された王立磁器製作所が生み出したのが、今日にも連なる「ブルーフルーテッド」で、優雅で上品でもある青一色の装飾は、コストを抑える意味合いも持ちえていました。これら一連のブルーフルーテッドのほか、1882年に王立製作所の美術監督に就任したアーノル・クローウのサーヴィス類や、王立製作所に比肩するとまで評価された陶磁器メーカーのビングオーグレンダールなどの磁器も出展されていました。いずれの作品も、今も昔も変わらず、根強い人気を誇っています。

コーオ・クリント「椅子 KK37580 レッドチェア」 1927年 ルド・ラスムッセン工房

デンマーク・デザイン博物館

Photo:Designmuseum Danmark/Pernille Klemp

1920年頃、デンマークのデザインの世界に、古代ギリシャを理想とする古典主義が現れました。古典から着想を得た家具は、シンプルでかつ、幾何学的なデザインを伴っていましたが、のちに人にも馴染み、空間に調和するための実用性を求められるようになりました。王立美術アカデミーの建築学科家具専攻科の初代教授である、コーオ・クリントの設計した椅子も同様です。緩やかな曲線が美しくカーブしながらも、構造は堅牢で、いかにも質実剛健ではないでしょうか。安定感のある造形にも魅力がありました。

ハンス・ウェグナー「椅子 JH550 ピーコックチェア」 1947年 ヨハネス・ハンスン

Photo:Michael Whiteway

デンマークのデザインは、1950年から70年代にかけて黄金期を迎えます。この時代に注目されたのは、先のクリントらによる古典的なデザインではなく、より有機性を志向したハンス・ヴィーイナやフィン・ユール、それにアーネ・ヤコプスンらによる、「オーガニック・モダニズム」でした。ここでは、機能性を基盤に、遊び心と人間味を加えた作品が生み出されました。

評判は国内だけに留まりません。例えばハンス・ヴィーイナのデザインした「ラウンド・チェア」は、1960年のアメリカ大統領選におけるTV討論会で使用され、かのケネディ元大統領も座ったことでも知られているそうです。またフィン・ユールのデザインした椅子は、工芸博物館での発表時、時のフレゼリク9世が座ったことから、国王の椅子とも呼ばれていました。

ポウル・ヘニングスン「ペンダント・ランプ PH アーティチョーク」 1957年 ルイスポールセン

Photo:Michael Whiteway

その有機性を表したのが、ボウル・ヘニングスンの「ペンダント・ランプ」で、ちょうどみの虫がぶら下がっているような形にも見えなくはありません。またイェンス・クヴィストゴーによる「キャンドル・ホルダー」には、いずれも彫刻家のジャン・アルプやヘンリー・ムーアの造形を思わせる面もありました。

進取への機運も感じられます。ヴェアナ・パントンは、1949年、世界で初めて一枚のプラスチック板で椅子を作り上げました。ほかにはヤコブ・イェンスンの「レシーバー」も目を引くのではないでしょうか。これは箱型のラジオで、モノトーンで統一されたデザインは理知的にも受け取れますが、ディスプレイが点滅したり、中には小さなつまみが並ぶなど、随所に仕掛けがあるのも面白いところです。

コペンハーゲンの装飾業者の子に生まれたイェンセンは、革張職人を経たのちに独立し、家具や電化製品のみならず、アクセサリーや食器のほか、自動車などの幅広いデザインを手がけ、デンマークを代表するデザイナーとして活躍しました。

キビースィ「自転車 PEK」 2015年 ビオミーガ

デンマーク・デザイン博物館

モダニズム的でありつつ、常に機能性も重視したデンマークのデザインは、1970年以降、工業の分野で「非常に強力なブランド」(解説より)と化しました。まさに飽きのこないデザインこそ、デンマーク・デザインの魅力なのかもしれません。

ラストに嬉しいサプライズがありました。「ウェグナーの椅子に座ってみよう!」の体験コーナーです。ここではウェグナーこと、ハンス・ヴィーイナの一部の椅子に自由に座ることが出来ます。

うち1つのサークルチェアは、ヴィーイナが72歳の時に仕上げたもので、当初はスチールでデザインしていたものの、職人たちとの協働により、木製で作ることに成功しました。何でも前例がないためか、円形を作る機械自体から設計、製作したそうです。相当に困難な作業だったのかもしれません。

デンマークの生んだ世界的テキスタイルメーカー、クヴァドラの三次元タイルとのコラボレーションもありました。

体験コーナーは撮影も可能です。立ち替わり入れ替わり、椅子に座っては、撮影を楽しむ方の姿も印象に残りました。

損保ジャパン日本興亜美術館で明日から始まる「デンマーク・デザイン」展。19世紀後半からミッド・センチュリーを経て現在に至る、家具、食器、照明器具、日用品等を一堂に展示し、デンマーク・デザインの魅力を紹介します。ハンス・ウェグナーのチェアに座れるコーナーも!会期は12/27まで。 pic.twitter.com/xoXz6eP1No

— 美術の窓 (@bimado) 2017年11月22日

チラシ表紙にある「ヒュゲ」とは、デンマーク語で「温かな居心地の良い雰囲気」を意味するそうです。実際に会場でも、作品を単に並べるだけではなく、室内を模した空間展示もあります。デザイナーの細かな活動までを追うのは難しいかもしれませんが、お気に入りの家具や日用品を見つけるのには、さほど時間はかかりませんでした。

12月27日まで開催されています。なお東京展終了後、山口県立美術館(2018年2月24日~4月8日)へと巡回します。

「日本・デンマーク国交樹立150周年記念 デンマーク・デザイン」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館

会期:11月23日(木・祝)~12月27日(水)

休館:月曜日。

*但し12月25日は開館。

時間:10:00~18:00

*金曜日は19時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200(1000)円、65歳以上1000円、大学・高校生800(650)円、中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン日本興亜本社ビル42階

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

「週刊ニッポンの国宝100」の電子版が発売されました

その「ニッポンの国宝100」に電子版が登場しました。

「週刊 ニッポンの国宝100」

公式サイト:http://www.shogakukan.co.jp/pr/kokuhou100/

国宝応援団twitter:https://twitter.com/kokuhou_project

国宝応援プロジェクトFBページ:https://www.facebook.com/kokuhouproject/

入手方法は至極簡単です。AmazonからKindle版をダウンロードするのみでした。私も早速、購入しましたが、手持ちのスマートフォンでスムーズに閲覧出来ました。

「週刊ニッポンの国宝100/縄文のビーナス・源氏物語絵巻/小学館」

「週刊ニッポンの国宝100/縄文のビーナス・源氏物語絵巻/小学館」電子版の最大の特徴は持ち運びが便利なところです。スマートフォンやタブレットを用意すれば、博物館や旅先などでも気軽に見られる上、写真や文字も拡大可能です。

まず創刊号から10号まで一度に発売されましたが、電子版は原則、ブック版の1週間遅れで配信されます。またごく一部のページが閲覧できないほか、おそらく権利関係から、マスキングされている写真もありました。さらに創刊号で話題となった付録も付きません。ただ主要なコンテンツは全て網羅していて、ブック版と同様に楽しめました。

「ニッポンの国宝100」は、ともかく高品質な図版と印刷が素晴らしく、ブック版にも大いに惹かれますが、便利な購入方法や、持ち運び等々、電子版にも一定の良さがあります。相互に見比べるのも良いかもしれません。

さて完結まで約5分の1まで達した「ニッポンの国宝」ですが、毎号、なかなか充実していて、目が離せません。

最近、特に印象に深かったのが、9号の「縄文のビーナス/源氏物語絵巻」でした。小さな土偶を並べて掲載した表紙も可愛らしく、意図しかように紙面へピタリと収まった原寸大の土偶や、おそらく肉眼で実物を見るよりも細部の際立つ「源氏物語絵巻」の図版も精緻で、いずれも食い入るように見入りました。

紫式部の実態に迫る「国宝を巡るミステリー」や絵巻の下絵に言及した「国宝ジャーナル」、さらに山下先生が自らの国宝を推奨する「未来の国宝・MY国宝」などの連載も読み応えありました。分かりやすいテキストも、国宝へ親しみを持つための工夫なのかもしれません。

巻末の古写真による「写された国宝」も興味深いのではないでしょうか。特に明治21年の「興福寺東金堂集合仏像」(10号)には驚かされました。阿修羅像をはじめとする諸仏が、東金堂内へ半ば無造作に並ぶ様子が写し出されています。調査のためかもしれませんが、見たことのない光景でした。

→続:『ニッポンの国宝100』の電子版。まずは創刊号から第10号までを一挙発売。以降、紙のウイークリーブック発売日にあわせ、電子版は1号遅れで順次配信いたします!(J) #国宝100 #国宝 公式サイト→ https://t.co/VNFehWfBbO刊行ラインナップはこちら→ https://t.co/nQJ18XR1mV pic.twitter.com/y4xrIe24Li

— 国宝応援団 (@kokuhou_project) 2017年11月29日

貴重な文化財を網羅した「ニッポンの国宝100」の電子版。ブック版のように置き場所を作る必要もありません。一度試してみてはいかがでしょうか。

「週刊ニッポンの国宝100」(@kokuhou_project) 小学館

内容:国宝の至高の世界を旅する、全50巻。国宝とは「世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの」(文化財保護法)国宝を知ることは、日本美術を知ること。そして、まさに日本のこころを知る旅だともいえます。「週刊 ニッポンの国宝100」では、現在指定されている1108件の中からとくに意義深い100点を選び、毎号2点にスポットを当てその魅力を徹底的に分析します。

価格:創刊記念特別価格500円。2巻以降680円(ともに税込)。電子版は別価格。

仕様:A4変形型・オールカラー42ページ。

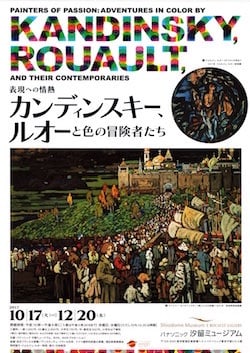

「カンディンスキー、ルオーと色の冒険者たち」 パナソニック汐留ミュージアム

「表現への情熱 カンディンスキー、ルオーと色の冒険者たち」

10/17~12/20

パナソニック汐留ミュージアムで開催中の「表現への情熱 カンディンスキー、ルオーと色の冒険者たち」を見てきました。

19世紀後半から20世紀前半、ほぼ同時代に生きたカンディンスキーとルオーは、時に互いを本拠とする展覧会へ出品しあい、活動の場を共有していた時期がありました。

その一つが、チラシ表紙を飾るカンディンスキーの「商人たちの到着」で、1905年のパリ滞在中に描かれ、同年、ルオーやマティスらの設立したサロン・ドートンヌに出品されました。

ヴァシリー・カンディンスキー「商人たちの到着」 1905年 宮城県美術館

粒を思わせる点描表現が独特で、のちの抽象への道筋こそ容易に見出せないものの、テンペラの色彩は輝かしく、厚塗りの筆触は、ルオーを思わせなくはありません。カンディンスキーは本作において、故郷ロシアのモスクワの記憶を土台に、「ロシアの固有の音楽的な要素」(解説より)を表現しました。この時期に、テンペラやガッシュによる彩色画を数多く描いていたそうです。

一方のルオーが同年に制作したのが、「後ろ向きの娼婦」で、都市に生きる貧しい人々を捉えました。のちにルオーは、1910年、カンディンスキーが会長を務めるミュンヘン新芸術家協会の展覧会にも絵画を出展したそうです。

さて本展、タイトルこそ2人の画家しか記載されていませんが、何も2人展ではありません。というのも、ドレスデンのブリュッケや、カンディンスキーらによる芸術家サークル青騎士をはじめとした、ドイツ表現主義の画家の作品が多く出ているからです。特に中盤は、ほぼ「青騎士とルオー展」と捉えても差し支えありません。

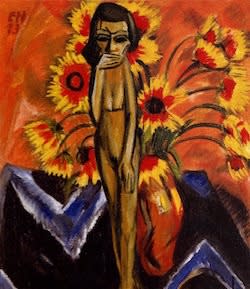

エーリッヒ・ヘッケル「木彫りのある静物」 1913年 広島県立美術館

ブリュッケの画家であるエーリッヒ・ヘッケルの「木彫りのある静物」が鮮烈でした。手前には木彫りの女性の像があり、その奥に、黄や赤い花が花瓶に飾られています。木彫りは、まるで実際の女性のように生々しく、花自体も熱気を帯びていて、何とも言い難い不気味な空間が広がっていました。色彩は総じて濃く、花や人形、それにテーブルクロスの色のコントラストも、個性的と言えるのではないでしょうか。

ハインリヒ・カンペンドンク「少女と白鳥」 1919年 高知県立美術館

青騎士に協力したハインリヒ・カンペンドンクの「少女と白鳥」も忘れられません。奥に家屋も望む林の中にて、一人の裸の女性が、鳥を抱えるような仕草をしています。足元に魚もいることから、おそらく浅い沼の上に立っているのでしょう。青や朱色、時にピンク色の樹木の色彩は独特で、背後には装飾的なパターンをしたモチーフも垣間見えました。古代の神話的な世界を思わせる面もあるかもしれません。

カンペンドンクは、キュビズムやシャガールなど、同時代のフランスの美術にも影響を受けていました。総じて表現主義は、「自然回帰的でプリミティブな表現」が志向され、「中世や古代の情景を表現に取り込もう」(ともに解説より)としていたそうです。それを体現する作品と言えるかもしれません。

ガブリエーレ・ミュンター「抽象的コンポジション」 1917年 横浜美術館

カンディンスキーとも関係の深いガブリエーレ・ミュンターの「抽象的コンポジション」も印象に残りました。ミュンターは1902年、美術学校の教師だったカンディンスキーと出会い、パートナーとなります。ミュンヘン時代をともに過ごしながら、カンディンスキーが別の女性と結婚したため、関係は崩れてしまいました。油彩ながらも、クレヨンを思わせるような色彩にも引かれました。

ラストにカンディンスキーと交流を深めていたクレーが登場します。第一次大戦後の展開で、カンディンスキーは幾何学的なモチーフを求め、クレーは抽象表現へと進む一方、ルオーは深淵で宗教的なモチーフの作品を制作しました。

パウル・クレー「橋の傍らの三軒の家」 1922年 宮城県美術館

まさに三者三様、色に形は多様に変化します。この1点を挙げるのは難しいかもしれませんが、特にクレーの「橋の傍らの三軒の家」が魅惑的ではないでしょうか。滲み合い、溶けるように沈む色彩の中には、確かに三軒の屋根、ないし建物のシルエットが見えます。上下に浮遊するような球体は、明かりを表しているのかもしれません。水面に揺らいでは映る街の様子が頭に浮かびました。端的に抽象とは言い切れません。何とも幻想的な世界が広がっていました。

いつもながらに手狭なスペースですが、絵画や水彩のみならず、書簡や資料を交え、カンディンスキー、ルオー、そしてドイツ表現主義の画家の制作を丹念に見比べています。

出展数は約110点。宮城県美術館をはじめとする国内のコレクションが中心ですが、40点を占めるルオーに関しては、海外からも作品がやって来ています。うち20点は日本初公開だそうです。

カンディンスキーもルオーも到達した地点は異なりますが、絵画から滲み出す「光」は、どこか響きあう面もあるかもしれません。思いの外に見応えがありました。

明日からパナソニック 汐留ミュージアムで始まる「表現への情熱 カンディンスキー、ルオーと色の冒険者たち」。「色とかたち」を軸に、カンディンスキーを中心とするドイツ表現主義とルオーの共鳴関係を探る展覧会です。油彩、水彩、版画、書籍など約130点が出品。会期は12/20まで。 pic.twitter.com/v4iCiADEtF

— 美術の窓 (@bimado) 2017年10月16日

12月20日まで開催されています。

「表現への情熱 カンディンスキー、ルオーと色の冒険者たち」 パナソニック汐留ミュージアム

会期:10月17日(火)~12月20日(水)

休館:毎週水曜日。但し12月6日、13日、20日は開館。

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:一般1000円、大学生700円、中・高校生500円、小学生以下無料。

*65歳以上900円、20名以上の団体は各100円引。

*ホームページ割引あり

住所:港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階

交通:JR線新橋駅銀座口より徒歩5分、東京メトロ銀座線新橋駅2番出口より徒歩3分、都営浅草線新橋駅改札より徒歩3分、都営大江戸線汐留駅3・4番出口より徒歩1分

2017年12月に見たい展覧会

48日間の入場者数は約62万4500人。京博が開催した特別展で入場者数が過去最高だった。/京都・国宝展:多彩な話題集めて閉幕 過去最多の入場者数 - 毎日新聞 https://t.co/ZK8cmbVjeH#国宝100 #国宝 #国宝展

— 国宝応援団 (@kokuhou_project) 2017年11月27日

一方で、森アーツセンターギャラリーで始まった「THE ドラえもん展」は、土日を中心に行列が発生し、東京都美術館の「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」も、多少混みだしています。また会期終盤を迎えた「怖い絵展」は、さらに混雑に拍車がかかり、平日土日問わず、長蛇の列が出来ています。

私が11月に見た展覧会で印象に残ったのは、Bunkamuraザ・ミュージアムの「オットー・ネーベル展」と、千葉市美術館の「北野恒富展」、また武蔵野美術大学美術館の「戸谷成雄展」、また埼玉県立近代美術館の「ディエゴ・リベラの時代展」でした。

特にバウハウス出身でもあるオットー・ネーベルは、図版や写真では分からない質感が大変に個性的で、交流のあったクレーやカンディンスキーの参照などもあり、非常に興味深く見ることが出来ました。

今、Bunkamuraザ・ミュージアムで「ネーベル展」、ステーションギャラリーで「シャガール」、汐留ミュージアムで「カンディンスキーとルオー」の展覧会が行われています。シャガール展は間もなく会期末を迎えますが、あわせて見るとより面白いかもしれません。

それでは12月中に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「デンマーク・デザイン」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(~12/27)

・「パリ♥グラフィックーロートレックとアートになった版画・ポスター展」 三菱一号館美術館(~2018/1/8)

・「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」 東京都美術館(~2018/1/8)

・「小松宏誠展 Air tracks」 調布市文化会館(11/23~2018/1/14)

・「北斎とジャポニスム HOKUSAIが西洋に与えた衝撃」 国立西洋美術館(~2018/1/28)

・「フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年」 サントリー美術館(~2018/1/28)

・「生誕100年 ユージン・スミス写真展」 東京都写真美術館(~2018/1/28)

・「毛利悠子 グレイ スカイズ」 藤沢市アートスペース(12/2~2018/1/28)

・「無垢と経験の写真 日本の新進作家 vol.14」 東京都写真美術館(12/2~2018/1/28)

・「北澤美術館所蔵 ルネ・ラリックの香水瓶」 渋谷区立松濤美術館(12/12~2018/1/28)

・「国宝 雪松図と花鳥ー美術館でバードウォッチング」 三井記念美術館(12/9~2018/2/4)

・「鉄道絵画発→ピカソ行 コレクションのドア、ひらきます」 東京ステーションギャラリー(12/16~2018/2/12)

・「DOMANI・明日展PLUS×日比谷図書文化館」 日比谷図書文化館(12/14~2018/2/18)

・「装飾は流転する」 東京都庭園美術館(~2018/2/25)

・「いのちの交歓ー残酷なロマンティスム」 國學院大學博物館(12/16~2018/2/25)

・「石内都 肌理と写真」 横浜美術館(12/9~2018/3/4)

・「南方熊楠ー100年早かった智の人」 国立科学博物館(12/19~2018/3/4)

・「没後40年 熊谷守一 生きるよろこび」 東京国立近代美術館(12/1~2018/3/21)

ギャラリー

・「ムン&チョン フリーダム・ヴィレッジ」 SCAI THE BATHHOUSE(~12/16)

・「政田武史展」 The Mass(~12/17)

・「つつの靴下」 クリエイションギャラリーG8(~12/23)

・「オルビス30周年記念 ケの美展」 ポーラ・ミュージアム・アネックス(~12/24)

・「鏡と穴ー彫刻と写真の界面 vol.6 柄澤健介」 ギャラリーαM(12/16~2018/2/3)

・「THE EUGENE Studio 1/2 Century later.」 資生堂ギャラリー(11/21~12/24)

・「織物以前 タパとフェルト」 リクシルギャラリー(12/7~2018/2/24)

・「マリメッコ・スプリットーマリメッコの暮らしぶり」 ギャラリーA4(12/15~2018/2/28)

・「グリーンランド 中谷芙二子+宇吉郎展」 メゾンエルメス(12/22~2018/3/4)

・「ヤン・フードン The Coloured Sky: New Women 2」 エスパス・ルイ・ヴィトン東京(~2018/3/11)

まずは横浜美術館です。実質デビュー40年を迎える写真家、石内都の個展が、横浜美術館で開催されます。

「石内都 肌理と写真」@横浜美術館(12/9~2018/3/4)

石内の個展に接する機会は、何も少ないわけではなく、2009年には目黒区美術館で「ひろしま/ヨコスカ」、2014年にはLIXILギャラリーで「幼き衣へ」、また昨年には資生堂ギャラリーで「Frida is」などが行われました。

タイトルの「肌理」とは、物や皮膚の表面の細かいあやを意味します。確かに石内の写真からは、繊細なテクスチャーが感じられるのではないでしょうか。横浜美術館という巨大な箱で、どのように映えるのかにも期待したいところです。

花や虫、それに猫などの可愛らしい作品でも知られる画家、熊谷守一の展覧会が、東京国立近代美術館ではじまります。

「没後40年 熊谷守一 生きるよろこび」@東京国立近代美術館(12/1~2018/3/21)

明治13年に生まれた熊谷守一は、二科展などに参加し、作品を発表。晩年は、身近な生き物を単純化して描く様式を確立し、97歳で亡くなるまで絵筆を取り続けました。

守一といえば、今から10年前の2008年、埼玉県立近代美術館でも回顧展が行われました。多くの作品を網羅した決定版的とも言える内容でした。今回は「最新の研究成果も踏まえて」(公式サイトより)いるそうです。新たな知見も得られるのではないでしょうか。

来年の大規模な展覧会の情報が出揃って来ました。

【先週の人気記事】2018年秋から2019年初夏にかけて、東京、大阪の2つの美術館にフェルメールの作品8点が一堂に会する『フェルメール展』が開催されます。https://t.co/f9u7uFsdGe

— Casa BRUTUS (@CasaBRUTUS) 2017年11月27日

中でも国内史上最多の8点のフェルメール作品が揃う「フェルメール展」(上野の森美術館)は、大規模美術展としては珍しい日時指定入場制を採用が決まり、twitter上でも話題を集めました。

【名作誕生展】本日より、観覧券2枚がセットになったお得な「早割2枚セット券」(一般2600円)を発売。展覧会公式サイト、主要プレイガイドで1月31日(水)までの期間限定販売となります。#名作誕生 https://t.co/kbt3a1aS2U

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2017年12月1日

また同じく過去最大スケールの「没後50年 藤田嗣治展」(東京都美術館ほか)や、「國華」創刊130周年を記念して行われる「名作誕生ーつながる日本美術」や、縄文の美をテーマとする「縄文ー1万年の美の鼓動」(ともに東京国立博物館)などの概要も発表されました。

「芸術新潮2017年12月号/2018年美術展25/新潮社」

「芸術新潮2017年12月号/2018年美術展25/新潮社」「芸術新潮」最新号(2017年12月号)の「これだけは見ておきたい2018年美術展ベスト25」に、一定数の大型展の情報が出ているほか、今月上旬に発売予定の「日経おとなのOFF」(2018年1月号)の「2018年美術展」でも、来年の展覧会の情報が網羅されます。

「日経おとなのOFF2018年 1 月号/2018年美術展/日経BP社」

「日経おとなのOFF2018年 1 月号/2018年美術展/日経BP社」特におとなのOFFは、例年、かなり多くの展覧会情報が掲載されます。来年の情報を先取りするのに重宝しそうです。

何かと忙しない時期ではありますが、今月もどうぞ宜しくお願いします。

| 次ページ » |