この季節に俳諧などで登場する鳥といえば「鶉(うずら)」がある。

うずらの卵は食材として一般的なものなので馴染みはある。

しかしながら、現在では鶉自体を見かけることはほとんどない。

その鶉の鳴き声は、特徴があってどんな鳥の声よりも勇気凛々となると言われている。

その鳴き声は勢いよく「チッカッケー」と鳴いているようにも聞こえる。

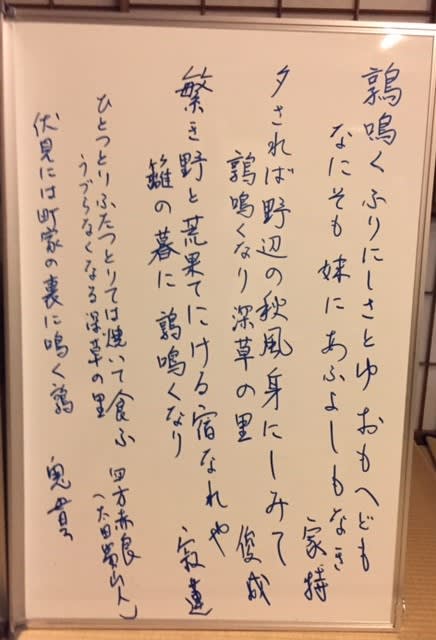

この鶉が煎茶稽古の題目だった。今回も漢詩ではなく、

万葉集から大伴家持や藤原俊成の短歌が “雁が音” のつまみとして取り上げられた。

家持が紀女郎に、自身の想いを短歌にし贈った歌がある。

「鶉鳴く 古りにし里ゆ 思へども 何ぞも妹に 逢ふよしもなき」

鶉の鳴く古びた里にいた頃から想い続けていたのに、どうしてあなたに逢う機会もないのであろうか。

そして藤原俊成が、[夕されば 野辺の秋風 身にしみて 鶉鳴くなり 深草の里]

と男に捨てられた女が鶉の身に化身して寂しげに鳴く晩秋の夕暮れの深草の情景を詠っている。

いずれも「鶉鳴く」という、荒れ古びた土地の形容で、男と女の悲恋を表現している。

そして鳴くことで寂しさがより誇張される。

この季節に独とり飲むお茶は「鶉鳴く」心境と重なり合う。そんな晩秋の一夕に想いが膨らむ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます