~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

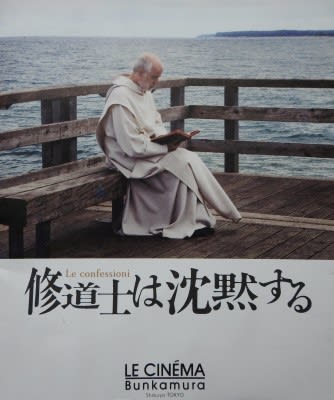

【映画】修道士は沈黙する

ー世界経済を操る「先進国首脳会議」G8 ー

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

先日、渋谷の文化村に表題の映画を見に行ってきた。

買い求めたパンフレットによれば、ロベルト・アンド―監督が新作の題材に選んだのは、《物質主義 vs 精神主義》を核に据えた知的な異色ミステリー、というテーマだった。

主人公は清貧に生きるイタリア人修道士ロベルト・サルス。舞台はバルト海沿岸のリゾート地、ドイツのハイリゲンダムの高級リゾートホテルで開かれたG8ー先進国首脳会議(サミット)。日本も含む8ヵ国の蔵相、中央銀行総裁など、世界の金融・経済の最高のエコノミストたちが集まった。

議題は世界の貧富の較差の拡大にさらに拍車をかける決議を下すこと。

参加者の一人、国際通貨基金(IMF)の専務理事のダニエル・ロシェに呼び出されたサルス修道士は、彼の罪の告白を聴いた。しかし、サルスが部屋に戻った翌朝、ロシェがビニール袋をかぶって死んでいるのが発見された。

自殺か他殺か?ロシェが最後に何を告白したかを知りたがるエコノミストたちに対して、サルスは神聖な告白の秘密を盾に沈黙を通すが、それが彼への嫌疑を深める結果となる。疑心暗鬼のG8メンバーの結束は、この事件がきっかけで緩み、世界経済を新たな危機に陥れる可能性のあった決議は見送られる。

サルスが最後の葬儀ミサで行う説教は、非人間的な合理主義や拝金主義に犯された現代社会への痛切なメッセージとして厳粛に響く。

映画のストーリーの中では、修道士サルスは最後まで自分の口からロシェの告白の内容を語ることはないのだが、アンド―監督は間接に、巧みに、ロシェの告白の内容が、世界の貧富の格差のさらなる拡大という巨大な犯罪行為の計画であり、決議に先立って修道士に告白することで神からその罪の赦しを得ようとするものであったらしいこと、そして、サルスは、たとえ言葉で罪を認めて告白しても、その犯罪行為を遂行する意思が変わらず、あくまで決行する確信犯であるならば、神は決して罪の赦しを与えない、と言って突き放したらしいこと。ロシェの死は神父による他殺ではなく、絶望したロシェが自らの命を絶つことで自分の矛盾に決着をつけたらしいことが示唆されていく。

女性プレーヤーも加わっての、ミステリーとサスペンスに満ちたスリリングな展開は見る人を退屈させないが、国際経済の裏側の仕組みに十分な予備知識を持たない鑑賞者には、かなり難解な内容ではなかったかと思う。

私は50歳で神学校に入るまでは、フランクフルトで、ロンドンで、ニューヨークで、国際投資銀行業務のはしくれに携わっていた。ニューヨークで、また東京で、リーマンブラザーズの一員として働いていた頃には、この映画の舞台になった世界をしばしば垣間見ることがあった。G8に限らず、世界銀行の総会や、アジア開発銀行とか、アフリカ開発銀行とか、IMFなどの総会がある度に、私自身は末席に連なることすらなかったが、私の直属のボスあたりはソワソワしながら随行員として参加の日に備えていたものだった。

世界銀行、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、などと聞けば、素人は先進国が発展途上国を支援する人道的な国際機関だと思うだろうか。しかし、その世界の裏側を垣間見た私に言わせれば、実態は、いかに途上国の発展を抑え、先進国がそれらの国々を極限まで搾取し、格差を拡大し、富める少数者がさらに富むことができるかを、あくなき迄に追求するエゲツナイ、オゾマシイ、システムであることが透けて見えてくる。G8やG7などは、経済的、政治的に世界支配を目論んだ非公式な疑似世界政府だと言う考えさえある。

話は飛躍するが、私がリーマン時代のことだったか、今は倒産して存在しない山一證券に、四国出身の総理大臣の若い御曹司がいた。元宰相の御子息とあって、山一の役員たちは腫れ物に触れるような気遣いでピリピリしていたが、私は仕事で彼と付き合うことがあった。そして、年賀状だったか、暑中見舞いだったか、一枚の葉書を彼から受け取った。そこには、「私の仕事哲学」と題して次のような言葉があったのを今でも鮮明に覚えている。曰く:

貧乏人は情け容赦なく、すぐ丸裸にする。

小金持ちは、しばらく太らせてから全部戴く。

大金持ちには、跪いてお仕え申し上げる!

何と正直な告白だろう。これ以上わかりやすい話はない、と感心したものだった。「お金の神様」を拝む「奴隷」たちの心情躍如たるものがあった。G8における国際的なトップの経済人たちの談合の目的は、世界中の大多数の貧しい人々を、いかにして貧しさの中に押し込めておくか。いかにして彼らの資源を安く収奪するか。そして、少数の金持ちがいかにしてより金持ちになるか、を英知を結集して談合する場に他ならない。餓死者が出すぎて問題が表面化するギリギリまで収奪し、資源の利権を争って絶えず戦争を続け、破壊を続ける資本主義の中に「神」はいない。「本当の神」を殺し、「お金の神様」を偶像として拝む「自由主義、民主主義」陣営の隠された本性がそこにある。

そのアンチテーゼとして導入された「無神論的共産主義」の壮大な実験は、ソ連の崩壊で幸いにも失敗に終わった。しかし、だからと言って「自由主義、民主主義」がそれよりましだと言えるわけでは決してない。「自由主義的資本主義」が無神論的である限りにおいてー所詮「拝金主義」である点においてー共産主義にも劣る非人間的で野蛮な社会体制であることは経験から明らかではないか。いずれの場合も「マンモン=お金の神様」が君臨している世界である点で、甲乙つけがたい。

聖書には、初代教会のキリスト者の生活について次のような記述がある。

(キリストの教えを)信じた人々の群れは心も思いも一つにして、一人として持ち物を自分のものだと言う者はなく、全てを共有していた。使徒たちは、大いなる力をもって主イエスの復活を証しし、皆、人々から非常に好意を持たれていた。信者の中には、一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆、それを売っては代金を持ち寄り、使徒たちの足元に置き、その金は必要に応じて、おのおのに分配されたからである。(使徒言行録4章32節-37節)

国際金融マンだった頃の私は、上の話を読むたびに、嘘だろう、そんな話はあり得ない、と思ったものだった。しかし、いま一神父として信仰の原点を思いめぐらすうちに、それは決してあり得ないことではない、と思い始めている。

キリストが受難の後、十字架の上で非業の最後を遂げ、墓に葬られ、三日目に空の墓が発見され、弟子たちが「キリストは復活した」と騒ぎだして、それを信じる者が増え、はじめはユダヤ人の間で、しかし、やがてユダヤ人でないローマ帝国の住民たちの間でも信者が増え続け、皇帝の側からの厳しい迫害にも関わらず、貧しい人々の間でますます広がっていった最初の300年ほどの間の「初代教会」では、そのようなことが普通に行われ、21世紀の今日でも、それに近い生き方を理想とする信者が現れ始めたのを見るにつけ、それはただの絵空事のユートピアではなく、現実にあり得る話だと思えてきた。

これが「キリスト教的原始共産主義」の姿だ。「自由主義的・民主主義的資本主義」の世界が矛盾と巨悪に満ちた世界であったのに対して、そのアンチテーゼの「共産主義社会」の実験も同様に矛盾に満ちた悪しき社会になり終わった。

両者に共通だったのは、二つともが無神論的、つまり、「神無しの体制」であった点ではないか。両方ともが「マンモン=お金の神様」を神と仰ぐ拝金主義の「疑似宗教」に魂を抜かれた社会であったために、平和で平等で幸せな社会を構築することに失敗した。

「自由で平等で平和で幸せな共産主義社会」が、「神を信じる共産主義」「神の国」という「シンテーゼ」として、弁証法的に、発展的に、形成されることの可能性を、私は信じるようになった。それが「新しい福音宣教」というものだ。

G8のプレーヤーのひとり、ドイツ経済相が飼う獰猛なロットワイラー犬は、クライマックスのサミット会場の円卓の周りを、まるで悪魔が乗り移ったかのように、襲うべきターゲットを求めて牙を剥き、唸り声をあげて速足で動き回り、全員が恐怖で凍り付いた時、ピタッとサルス修道士の前に止まった。誰もがサルスは襲われる!と思った瞬間、猛犬は猫のようにおとなしくなって彼にすり寄った。荒れ野でライオンを手なずけた聖ヒエロニムスを連想させる場面だった。ロシェの葬儀を終えて修道院に帰るサルスのあとをついて行く猛犬の姿には微笑ましいものがあった。

(おわり)