国語辞典を開かなくなってどのぐらい経つだろう。普段は電子辞書を使っているので、広辞苑もステッドマン(医学辞書)も(辞書に入っているので)要らない。どちらも分厚くて重くて使いにくかったのが、嘘のようだ。国語辞典といえば新明解より岩波の方が好きだったけど、電子辞書が手元にないときは、スマホで調べて済ませてしまうようになった。どの辞書がいいとか、好みだとかいう話題は一部の国語マニアの間だけのものとなってしまい、大部分の日本人の国語力は均一化されていくに違いない。一語一語の微妙なニュアンスの違いなんて多くの人にとっては興味も何も浮かばなくなり、一昔前に話題になった辞書の個性というか説明文の違いなんてどうでもよくなってしまうだろう。

医局で世間話をしていても、仕事の話をしていても、少し疑問が生じたらすぐに誰かがスマホを取り出し、ネットで調べてことの真偽を確かめる。若い先生なんて、話が進んでいる間に気がつけば何かを調べている。別に粗探しをしているわけではないし、人の話を聞いていないわけでもない。年寄りが話すことをネットで補完しながら進めようという優しい気持ちがあってのことだということが最近分かって来た。でも、思い出話に知ったかぶりは通用しないし、間違っていることは、すぐに訂正される。

若い先生たちは論文はPDF化してタブレットかノートPCで読む。私も、論文はフルペーパーであれば紙に打ち出したものに、マーカーを引いたり、訳語をつけたりして何度も行ったり来たりしながらバサバサ読んでいるが、アブストラクトとか斜め読みで済むようなものであればモニターで済ませてしまうようになってきた。

そういうこともあって、紙に書かれた文字を読む機会というのが急速に減少していることを実感する。今、紙に書かれている字を読むのはどんな時だろうと考えてみる。朝夕刊を取っているので、かろうじて紙に書かれている字を読むけれど、新聞は無くても生活に困ることはない。実際、新聞を取らない家は増えている。新聞も売り上げが減って大変なのだろうか、紙面に占める広告の割合が半分以上になっているように思える。広告の合間を縫って記事を探すようなこともある。そのぶん、新聞は有料コンテンツとしてデジタル化が進んでいるが、他のもっと簡単なネット情報に取って代わられる日もそう遠くないような気がする。そうなった時に、この国の知的レベルがどうなるかと考えるとそら恐ろしい。

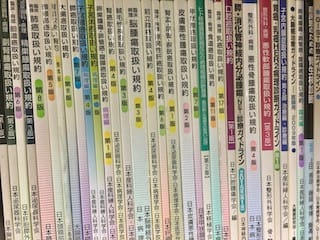

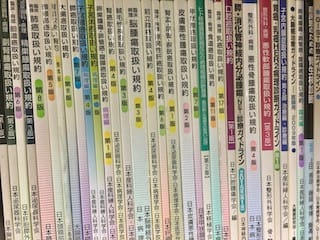

さて、そんな毎日だが、私たち病理医は1日に何度も紙の本を開く。成書を調べるときには病理診断科に置いてある蔵書を引っ張り出す。ある程度の厚さの本だと画像を取り込んでいるという人もいるが、1,000ページ以上もあるようなものを取り込むのは大変な労力だし、瞬時に4〜500ページを飛ばして検索できるのは紙の本のいいところだ。そして、ほぼ毎日一度は開く本がある。癌取扱規約だ。

癌取扱規約というのは、病理医と臨床医、放射線科医などが協力して、癌を説明する上での共通のプラットフォームで、胃とか大腸とか乳腺とか肺とか、諸々の臓器別に何冊もある。そして、それぞれの癌の分類、例えば腺癌とか扁平上皮癌とか、浸潤性乳管癌だとか非浸潤性だとかの癌のことを、この本の中の言葉を使えば、誰もが共通して話すことができるようになっている。ステージ(病期)分類も取扱規約に従っている。

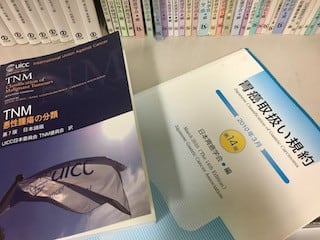

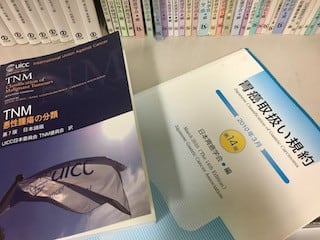

元々は、世界的な基準となっているUICC(Union for International Cancer Control:国際対癌連合)の悪性腫瘍の病気分類を決めるためのTMN分類とか、病理診断のスタンダードとなっているWHOのブルーブック(Who Classification of Tumours)があって、内容の多くはそれらと重なるが、そうでもないところ、すなわち日本独自の部分もある。癌取扱規約にしても、海外の分類、規約のいいところは、医学の進歩に伴って改定されるということだ。従って、規約が改定になるたびに、病理医を含め癌診療に関わる医者は規約を読み直して内容の確認をしなくていはいけない。最近改定されたものに、子宮頸癌取扱規約があるけれど、どう解釈していいのかわかりにくいところもあって難しい。

癌を含めて病気というのはどれも難しいものなので、それを”規約”という一定の箱の中に収めようというのが土台無理な話なのだが、仕方がない。最大公約数的なところで収めるしかないのだ。それに、UICCのTMN分類と日本の癌取扱規約のTMN分類が違っていて、しょっちゅう確認しないといけないし、WHOの腫瘍分類にしても改定の度に専門家が右往左往する。内容を全て暗記するなんてことも無理なので、結局医局には各種癌取扱規約が置いてある。胃癌、乳癌、大腸癌などという代表的な癌でも、診断書を書くときに記憶があやふやになって取扱規約を確認したくなることは少なくない。

私は、長い間専門医療機関に勤めていて、そこには癌の患者さんというのはほとんどいなかった。だから、癌の診断に関しては経験からしてその道の専門家には及ばない。でも、その、専門家の医者も、規約とか診断基準が改定になると頭をかかえる。隅から隅まで覚えていることはできないから、癌の症例が来たらそれぞれの取扱規約を開いて確認しながら診断書を書く。

私が一般病院の病理医として復帰するときに一年間(徹底的に)指導してくれた尊敬する病理医も、私の診断書をダブルチェックするに際して、時々は取扱規約を紐解いて確認していた。癌取扱規約とか、WHOのブルーブックをPDF化してもいいのかもしれないが、顕微鏡と診断入力用のキーボードとともにタブレットを出して来てそれを確認するというのはどうも面倒くさい。

最初から診断用のPCにテンプレートを入れておくという方法もあるが、規約が改定になる度に作り直すこととなって、その都度結構な手間と労力を要することになる。さいわい癌取扱規約はどれもが比較的薄いので、どのページに何が書いてあるかぐらいはすぐに確認できる。おかげで、われわれ病理医が日に一度か二度は癌取扱規約を開くということは多分まだしばらくは続くだろう。

診断申込書も、手書きだった

応援よろしく

応援よろしく

応援よろしく

応援よろしく