録画したクローズアップ現代、『ワクチン接種による健康被害 問われる“救済”と“教訓”』を見た。救済が遅れたのはNHKなどのマスコミがずっとフェイクニュース流したからなのに、その教訓らしきものは無かった。だってねぇ、ついこの間はワクチン接種後に苦しんでた被害者のことをコロナ後遺症と嘘ついてたのに。以下、番組の映像を撮ったもの。

なんでこんなに小さな字なの?

水色の矢印が指したところを拡大したのが下の画像。なぜこんなに小さく目立たなくしてるんだろ。死亡ったら大変なことなのに。

小さい文字の正体はこれ

ワクチン検討分科会では接種後死亡しても情報不足扱いだったけど、画像情報を添付出来ないシステムだったとは知らなかった。そういう不備について医者は声を上げなかったのか、それとも分科会などが黙殺したのか。

必ず情報不足扱いになる報告システム

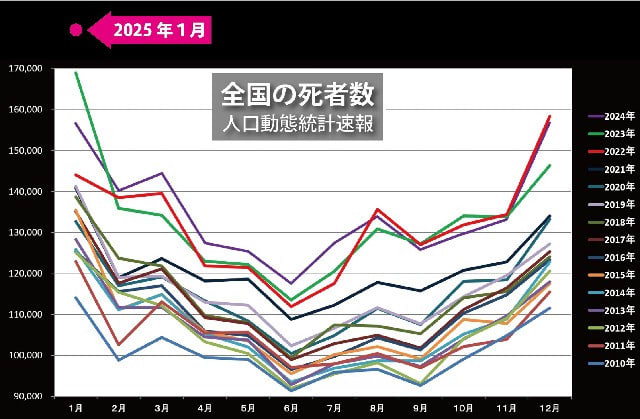

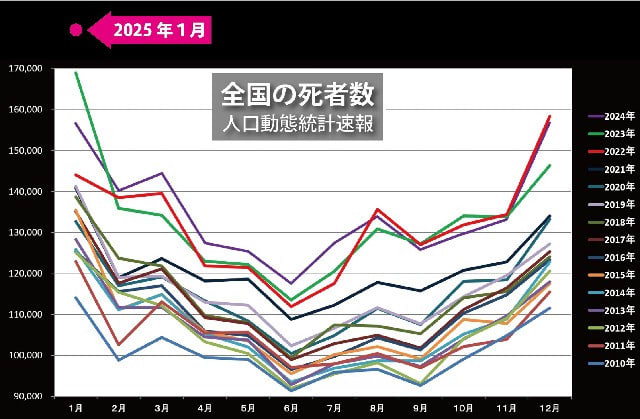

コロナや高齢化では説明できない、#2025年1月日本人の謎の大量死 より

水色の矢印が指したところを拡大したのが下の画像。なぜこんなに小さく目立たなくしてるんだろ。死亡ったら大変なことなのに。

ワクチン検討分科会では接種後死亡しても情報不足扱いだったけど、画像情報を添付出来ないシステムだったとは知らなかった。そういう不備について医者は声を上げなかったのか、それとも分科会などが黙殺したのか。

昨日、ヨメの予定では小川山の5峰。でもそこに行くまでに雪があるかもってことで地元の岩場に変更。それならばってことで俺も行くことにした。岩場で休んでいたら時々葉が沢山舞い落ちてきた。特に珍しいことではないと思っていたけど普通葉が舞い落ちるのは秋。今は春、木に葉なんてない。岩の上にあった落ち葉が風で舞ったのだ。平野部では中々見ない現象だと思う。

再生速度を遅くして見るのが良さそう

左肩に力は入る。スペースロマン(5.11c)、去年の晩秋このルートは登ってはいるけど、その後も左肩を庇ったおかしな登り方ではなかったのが良かった。しかし難所の抜口で落ちてしまった。今日は登れるかな、というのと厳しいかなという中途半端な気分が良くなかった。しかも今までより動きが良かっただけに残念。

土曜日だったので人が多くて人気ルートは概ね塞がっているから自分の都合で登れない。だけど誰かがやってるルートではクイックドロー回収の必要が無い。そういう横着モードというメリットはある。そして午後になると空いてる事が多くなる。人それぞれ休み時間は違うし疲れで休み時間が長くなることもある。そこで空いてる隙にイエローキャット(5.11c)をやっておしまい。

今日は背中や脇腹に筋肉痛。広背筋とか腹斜筋辺りかな。肩はまぁ大丈夫そうなんだけど、ちと不安ではある。今後も加減が難しいところだ。

昼ご飯を食べようとした友達がおむすびを出した。それが転がった。『おむすびころりん』って歌があると思ってたら『どんぐりころころ』と勘違い。おむすびのは物語だった。で、おむすびというのはよく転がる。

数メートル下で停止

- 道しるべ(5.10a)◯

- テレパシー(5.11a)◯

- スペースロマン(5.11c)△

- 登竜門(5.11a)◯

- イエローキャット(5.11c)◯

左肩に力は入る。スペースロマン(5.11c)、去年の晩秋このルートは登ってはいるけど、その後も左肩を庇ったおかしな登り方ではなかったのが良かった。しかし難所の抜口で落ちてしまった。今日は登れるかな、というのと厳しいかなという中途半端な気分が良くなかった。しかも今までより動きが良かっただけに残念。

土曜日だったので人が多くて人気ルートは概ね塞がっているから自分の都合で登れない。だけど誰かがやってるルートではクイックドロー回収の必要が無い。そういう横着モードというメリットはある。そして午後になると空いてる事が多くなる。人それぞれ休み時間は違うし疲れで休み時間が長くなることもある。そこで空いてる隙にイエローキャット(5.11c)をやっておしまい。

今日は背中や脇腹に筋肉痛。広背筋とか腹斜筋辺りかな。肩はまぁ大丈夫そうなんだけど、ちと不安ではある。今後も加減が難しいところだ。

昼ご飯を食べようとした友達がおむすびを出した。それが転がった。『おむすびころりん』って歌があると思ってたら『どんぐりころころ』と勘違い。おむすびのは物語だった。で、おむすびというのはよく転がる。

2月は寒かったり風呂のリフォームなどで岩場には行かなかった。3月も半分が過ぎてようやく。特に不調ってことも無かったけど岩場整備までは左肩周辺で代償動作が出ないようにする軽い筋トレをすることにした。久々だったので何を着て行こうかちょっと迷ったけど用心して真冬に近い格好にした。午前中はまだ岩が冷たかったし、午後には冷たい風が吹いてきた。

地元の岩場とはいえこの辺りにはあまり来ない。写真のはグレード的には今日の最難ルート。このルートを登ったのは初めてではないと思うけど、登ったとしたら15年以上前かも。左肩周辺で代償動作があまり出なかったようなので傾斜のきつい壁でも痛みは無かった。それでもこの後1本、都合4本登っておしまい。疲れによって代償動作が出てくるようだと凶。今は物足りないくらいで止めておくのが吉。

ヨメがサイハイランを見つけた。これで4株目、場所としては3ヶ所目。他にハナワラビ。俺が見つけたのは一緒に居た人なら誰でも分かるマムシグサ。

かかり木になった木を切りに行った。初めは木の根元を救うように引っ張れば簡単だと思ったけど全然。先が地面に潜っちゃうので全然動かない。そこで色々な方向から引いて、そんなのを10回近くやってようやく地面に転がすことが出来た。

ロープが切れたのは最初に引っ張った時だった。ダメかなと思った時に切れた。切れた場所は結び目。ロープは結び目で切れるという言い伝えを初体験。結び方は簡単なインクノットなんだけど、これって切れやすい結び方なのか。それと切れにくい結び方ってあるのかな。

ロープが締まった時にゲートが開いたようだ

ロープが締まる過程でゲートが開いた。ゲートが開いた後にロープが切れたとしたら引っ張った力は500kg未満かも。その根拠は、ゲートが閉じてる時のカラビナの強度は2トン以上ある。だけどゲートが開いたら3分の1以下になるからだ。カラビナに大きな力がかかると破断する。そうならなかったから500kg未満だと思った。。使ってるロープはクライミングロープ。新品なら引張り強度は2トン以上だけど古いので少なめに見積もっても1トン、かな。兎に角結び目のところがロープの強さよりかなり弱くなるようだ。

インクノット(ink knot)と書いたけど最近はクローブヒッチ(clove hitch)と言うそうだ。インクノットはどうも間違った言い方らしい。ヒッチって響きからドイツ語かと思ったら英語。そういえばヒッチハイクなんてのがあった。

これは10年前、八ヶ岳に登った時に撮ったんだけど、頼もしい太い鎖の先が番線と呼ばれてる針金。フリークライミングをやってるので一般登山道で鎖に頼って登ることはないんだけど、この写真を撮った時、こんな鎖に全体重をかけて降りてくる人が居た。まさか鎖がこんな針金にぶら下がってるなんて思ってないはず。

針金でぶら下がっている太い鎖

こちらはフリークライミングの岩場でたまに見る。この場合、全体の強度は『弱』となる。

それぞれの強さ

ロープが切れたのは最初に引っ張った時だった。ダメかなと思った時に切れた。切れた場所は結び目。ロープは結び目で切れるという言い伝えを初体験。結び方は簡単なインクノットなんだけど、これって切れやすい結び方なのか。それと切れにくい結び方ってあるのかな。

ロープが締まる過程でゲートが開いた。ゲートが開いた後にロープが切れたとしたら引っ張った力は500kg未満かも。その根拠は、ゲートが閉じてる時のカラビナの強度は2トン以上ある。だけどゲートが開いたら3分の1以下になるからだ。カラビナに大きな力がかかると破断する。そうならなかったから500kg未満だと思った。。使ってるロープはクライミングロープ。新品なら引張り強度は2トン以上だけど古いので少なめに見積もっても1トン、かな。兎に角結び目のところがロープの強さよりかなり弱くなるようだ。

インクノット(ink knot)と書いたけど最近はクローブヒッチ(clove hitch)と言うそうだ。インクノットはどうも間違った言い方らしい。ヒッチって響きからドイツ語かと思ったら英語。そういえばヒッチハイクなんてのがあった。

これは10年前、八ヶ岳に登った時に撮ったんだけど、頼もしい太い鎖の先が番線と呼ばれてる針金。フリークライミングをやってるので一般登山道で鎖に頼って登ることはないんだけど、この写真を撮った時、こんな鎖に全体重をかけて降りてくる人が居た。まさか鎖がこんな針金にぶら下がってるなんて思ってないはず。

こちらはフリークライミングの岩場でたまに見る。この場合、全体の強度は『弱』となる。

月一の地元岩場の整備の日に『誰そ彼(5.12a)』をやった。ダレソカと読むらしい。最後にやったのが3年前、肩を傷める前だ。

『誰そ彼』を登るヨメ

20m弱と長いルート。ボルトは終了点含めて9箇所。ハァハァゼェゼェしながら7個目まで行けたんだけど、思いっきり力を入れ続けたのでバテてしまった。トップロープだったのでそこから終了までのボルト2本分はロープを掴んで行った。

上腕二頭筋(以下上二)、力こぶの持久力が落ちていたのが分かった。その理由は上二の力をここ2年ずと加減していたからだ。思いっきり力を入れたら治りかけた故障は振り出しに戻っちゃうので痛くならない程度でやっていた。筋肉はそんな力に合わせるので弱くなる。でも出せる最大の力はそれほど落ちない。直ぐに落ちるのは持久力。

以前、肘を傷めた時、病名だと内側上顆炎(ないそくじょうかえん)なんだけど、それが治った頃も同じように上二の筋力が落ちていたのを感じた。それが今回は無意識のうちに加減せず本気になっていた。強い力に耐えられるくらいには回復したみたいだ。そんなこんなで上二長頭腱炎はかなり良くなったっぽい。完治にはもう少し時間がかかると思うので最近あまりやってない肩周辺のインナーマッスルでも鍛えとくかな。

身体のことを車やオートバイによく例えるんだけど、肩のインナーマッスルが弱いのはタイヤのネジが緩んでるのに近い。走ってるうちにタイヤが外れるのは肩だと脱臼。体幹が弱いのはフレームの弱さ。足回りをいくら固めてもフレームがヤワだとコーナーで腰砕けになって踏ん張れない。だから腕をいくら鍛えても身体がフニャっと曲がったら思うように登れない。

20m弱と長いルート。ボルトは終了点含めて9箇所。ハァハァゼェゼェしながら7個目まで行けたんだけど、思いっきり力を入れ続けたのでバテてしまった。トップロープだったのでそこから終了までのボルト2本分はロープを掴んで行った。

上腕二頭筋(以下上二)、力こぶの持久力が落ちていたのが分かった。その理由は上二の力をここ2年ずと加減していたからだ。思いっきり力を入れたら治りかけた故障は振り出しに戻っちゃうので痛くならない程度でやっていた。筋肉はそんな力に合わせるので弱くなる。でも出せる最大の力はそれほど落ちない。直ぐに落ちるのは持久力。

以前、肘を傷めた時、病名だと内側上顆炎(ないそくじょうかえん)なんだけど、それが治った頃も同じように上二の筋力が落ちていたのを感じた。それが今回は無意識のうちに加減せず本気になっていた。強い力に耐えられるくらいには回復したみたいだ。そんなこんなで上二長頭腱炎はかなり良くなったっぽい。完治にはもう少し時間がかかると思うので最近あまりやってない肩周辺のインナーマッスルでも鍛えとくかな。

身体のことを車やオートバイによく例えるんだけど、肩のインナーマッスルが弱いのはタイヤのネジが緩んでるのに近い。走ってるうちにタイヤが外れるのは肩だと脱臼。体幹が弱いのはフレームの弱さ。足回りをいくら固めてもフレームがヤワだとコーナーで腰砕けになって踏ん張れない。だから腕をいくら鍛えても身体がフニャっと曲がったら思うように登れない。

クライミングではより離れたところのホールドが取れると有利な事が多い。しかし身長を伸ばすのは無理、それどころか縮んでる。若い頃は163cmだったのが今は161cmだ。幸いなことにこの161という数字はここ10年もしくは20年変わってない。少なくともホールドを取りやすくなるということはない、と思ったけどそうでもなかった。

写真-1 指先は床から199cm@1か月前

壁に背中をつけて片手を伸ばしてみた。1ヶ月前は写真-1くらいだった。指先は床から199cm、それ以前のことは分からないけどこれより低かったと思われる。何故なら肩甲骨の動きが悪かったからだ。もう少し伸びないもんかな、肩周辺の可動域が広い人だと白線くらいまで届くのかな。そしたら1ヶ月もしないうちに図-2くらいになった。ということは肩甲骨などが良く動く人だと白線の更に上まで伸びるんだろうな。

写真-2 203cm@今朝

腕を上に伸ばした時、腕は肘の辺りでやや曲がっている。これは上腕二頭筋の柔軟性に関係ありそうだ。この筋肉は悲しいかな巻き肩の人だと肩甲骨の位置の関係でストレッチ効果が少ない。今は巻き肩がかなり良くなったのでストレッチ効果を期待出来そうだ。ただ去年の春、上腕二頭筋の長頭腱を傷めたので要注意。それにしても先が短いというのに治ったりするのが1年単位ってのには困ったもんだ。

カクカクシカジカ、9年前は下図のような姿勢で背中を壁に付けた時に手首が壁に付かなかった。それが異常だなんて指摘されるまで分からなかった。なんたって壁から20cmも離れていた。今は両手の甲がつくようになった。壁を背にしてるとはいえ面壁九年ってもんかな。

図-1 この格好で背と手首が壁につくか

手首が壁につくようになったり巻き肩が改善したきっかけは骨髄炎で入院したり腱板断裂。一々失敗しないといけないってのがアレだけど、それが無かったら今頃は何でもかんでも歳のせいにしてたかな。それと気がつくのがあと10年遅かったら流石に改善は無理(、多分)。

壁に背中をつけて片手を伸ばしてみた。1ヶ月前は写真-1くらいだった。指先は床から199cm、それ以前のことは分からないけどこれより低かったと思われる。何故なら肩甲骨の動きが悪かったからだ。もう少し伸びないもんかな、肩周辺の可動域が広い人だと白線くらいまで届くのかな。そしたら1ヶ月もしないうちに図-2くらいになった。ということは肩甲骨などが良く動く人だと白線の更に上まで伸びるんだろうな。

腕を上に伸ばした時、腕は肘の辺りでやや曲がっている。これは上腕二頭筋の柔軟性に関係ありそうだ。この筋肉は悲しいかな巻き肩の人だと肩甲骨の位置の関係でストレッチ効果が少ない。今は巻き肩がかなり良くなったのでストレッチ効果を期待出来そうだ。ただ去年の春、上腕二頭筋の長頭腱を傷めたので要注意。それにしても先が短いというのに治ったりするのが1年単位ってのには困ったもんだ。

カクカクシカジカ、9年前は下図のような姿勢で背中を壁に付けた時に手首が壁に付かなかった。それが異常だなんて指摘されるまで分からなかった。なんたって壁から20cmも離れていた。今は両手の甲がつくようになった。壁を背にしてるとはいえ面壁九年ってもんかな。

手首が壁につくようになったり巻き肩が改善したきっかけは骨髄炎で入院したり腱板断裂。一々失敗しないといけないってのがアレだけど、それが無かったら今頃は何でもかんでも歳のせいにしてたかな。それと気がつくのがあと10年遅かったら流石に改善は無理(、多分)。

ヨメはこの寒い日に長野県は上田市の富士嶽山(ふじたけさん)(1034m)に行った。じゃぁ俺もってことで近所の平尾山、地図では平尾富士(1155m)に登った。自転車で出歩くような気温ではないので登山口までは車。天気予報では午前中の気温は1℃未満。温度計は持ってなかったけど、山の中では天気予報で発表されてる気温より1~2℃くらい低かったと思われる。空気は冷たく防寒手袋をはめて丁度くらい。山から見た市街はそれほど寒そうではないけど高い山の方は雲がかかって寒々としてる。こんな時に爺が高い山に登ったら新聞沙汰だな。

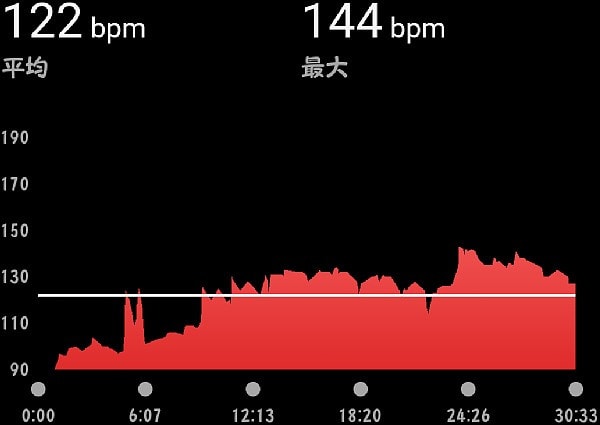

この山を30分で登れなくなるのは何時なんだろ。記録上30分以上なのは駐車場から測り始めたから。心拍数、今回は150bpm未満。去年160bpmになった時はベンチで5分くらい横になった。その時よりは若干楽だったけど140~150bpmはイエローゾーンかな。筋肉的には大殿筋と腓腹筋が疲れた。腓腹筋が疲れるのは大股歩きだかららしい。太ももが平気なのは自転車のお陰かも。

途中で大きなアカマツが2本同じ場所で立ち枯れていた。枝が落ちてきたり倒れるのに遭遇したくないな。

山頂まで5分ほどのところで追い越した夫婦、下山する時もまだ登ってる途中だった。追い越した後に休んだのかな。登山中にマスクなんてと思ったけど何も言わず行きも帰りも挨拶だけ。運動目線だと、マスクをしても酸素摂取量は同じ。酸素摂取量を同じにするために呼吸筋が頑張るからだ。高地トレーニングの代わりにはならないけど呼吸筋強化になるかもしれない。

今日は地元の岩場の整備。先日見つけた危ない倒木の処理。それが写真-1で立ち枯れた木が途中で折れて何時下に落ちてもおかしくない状態。折れた辺りの木の直径は50~60cmで長さは20m以上あるので不用意に切るのは危ない。そこで手動ウインチを使って折れたところから引っ張って下に落とすことにした。

写真-1 引きずり落とす準備完了

落とすことは出来たけど歩くのに極めて邪魔状態。チェーンソーで切ることになった。中々思った通りに作業は進まなかったけど誰も怪我せず目出度し目出度し。なにしろ日本で一番危険な職種の1つが林業なのである。

写真-2 黄色い線が道

実はこの危なっかしい木の下をヨメとヨメ友は何も木にせず歩いていった。倒木の多い場所でノーテンキ過ぎ。頭上注意って書いてない、だからといって上を見ないのはちょっとねって感じ。でも見えない危険もある。それが写真-3に写っている。

写真-3 危険な木はどれだ

どのくらい危なっかしいかというと写真-4のように傾いているのだ。1年以内には倒れるんじゃないかな。

写真-4 写真-3にこんなに傾いた木が写ってるのだ

写真-3に戻る。いかにも倒れそうな木でもこの方向から見るとそんな気配は全く無いのが怖い。

写真-5 危険な木はこれ

岩壁の上にある木は根が浅いのでそれなりに太くなると強風で落下する。落下するのはアカマツが多いんだけど、アカマツが岩壁の上にあるのは水気が少ない所を好むからだ。岩の無い山だと谷ではなく尾根に生える。ここのところ大きな台風が佐久には来てない。なので今度大きな台風が通り過ぎた後は倒木だらけ、もしくは倒木一歩手前の木だらけになりそう。ちなみに落下するアカマツの幹の直径は40~50cmくらい。樹齢だと50年くらいかな、だとするとここに生えてるアカマツは短命だ。

落とすことは出来たけど歩くのに極めて邪魔状態。チェーンソーで切ることになった。中々思った通りに作業は進まなかったけど誰も怪我せず目出度し目出度し。なにしろ日本で一番危険な職種の1つが林業なのである。

実はこの危なっかしい木の下をヨメとヨメ友は何も木にせず歩いていった。倒木の多い場所でノーテンキ過ぎ。頭上注意って書いてない、だからといって上を見ないのはちょっとねって感じ。でも見えない危険もある。それが写真-3に写っている。

どのくらい危なっかしいかというと写真-4のように傾いているのだ。1年以内には倒れるんじゃないかな。

写真-3に戻る。いかにも倒れそうな木でもこの方向から見るとそんな気配は全く無いのが怖い。

岩壁の上にある木は根が浅いのでそれなりに太くなると強風で落下する。落下するのはアカマツが多いんだけど、アカマツが岩壁の上にあるのは水気が少ない所を好むからだ。岩の無い山だと谷ではなく尾根に生える。ここのところ大きな台風が佐久には来てない。なので今度大きな台風が通り過ぎた後は倒木だらけ、もしくは倒木一歩手前の木だらけになりそう。ちなみに落下するアカマツの幹の直径は40~50cmくらい。樹齢だと50年くらいかな、だとするとここに生えてるアカマツは短命だ。

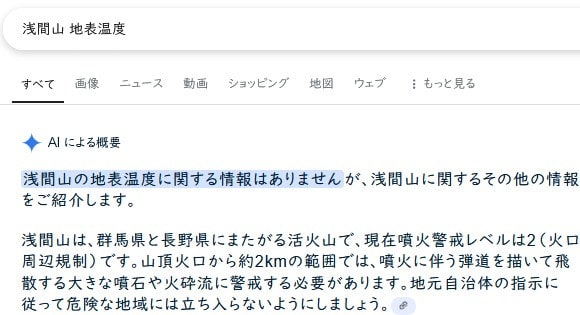

晴れた朝、浅間山の方を見ると写真のように山裾に雲がかかっていることが多い。雲の下は小諸。右端の雪で白いのが浅間山。この雪は2~3日すれば融けて無くなる。地熱があるためらしい。火山活動というか噴煙は冬の方が多い気がする。その噴煙は上に上がらず山の斜面を這うように下りてくることがある。

雪が融けるような地面の温度はどのくらいなのか。測ったらどうだろ、と思った。だけど現在浅間山は火山噴火レベル2、5段階の下から2番目だから大したことはないものの火口から2km以内には入れない。すると山頂付近の地表温度を測れない。じゃぁWEB上に何かあるかなと検索したら残念な反応。

雪の浅間山は登ったことはないけど西隣りの黒斑山(くろふやま)ならある。最初の写真の中央に写っている山だ。初めて登った時、当時飼っていた犬は10歳、雪山はどうかなと思いつつ連れてった。素足でも全然平気だった。

雪山用の登山靴は40年前に買ったのがまだある。重さを測ってみたら1.2kg、アイゼンも入れると1.7kgだ。そんな靴を履いて雪山に登る気力は無いし軽い靴に買い替えてもそれは変わらない。だけど捨てるにはちと未練、そんなこんなで20年経ってしまった。

加齢と共に運動能力が衰える。クライミングも例外ではない。だけど元々大して登れない人は年を取っても何とか出来る可能性がある。人間の限界に近いことをやってる人ほど若い頃のようにという可能性が低いのだ。で、力が弱い女性が男並に登れるのは柔軟性。クライミングする時に身体の柔軟性は侮れないのだ。幸か不幸か柔軟性に乏しいので改善の余地がある。それと筋トレよりストレッチをする方が故障の可能性が低い。柔軟性が向上すれば故障の可能性が下がる。

イエローキャット(5.11c)の下部

上の写真は地元の岩場のルート。ここを登る人はCを直接右手で取るんだけど、俺は届かない。なのでBに指先を引っ掛けて、それからエイッとCを取る。BC間の距離は10cmくらいかな。最近俺くらいの身長の人が直接取ってるのを見た。力があるからだろうと思って見てたんだけど、そうでもなかった。俺もやってみたら取れたのだ。可能だと分かったから取れた、そういう場合もあるけど違う。というのも以前はBに手を届かせるのがやっとだったからだ。

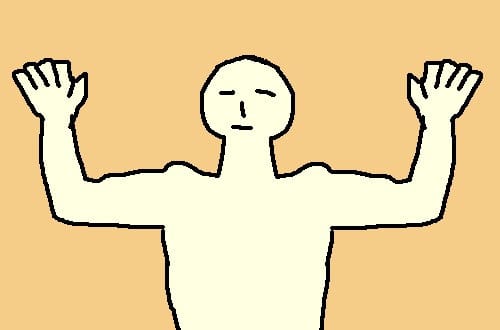

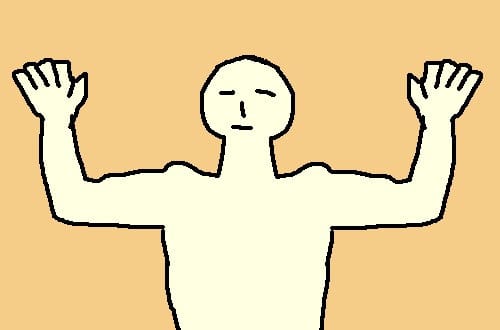

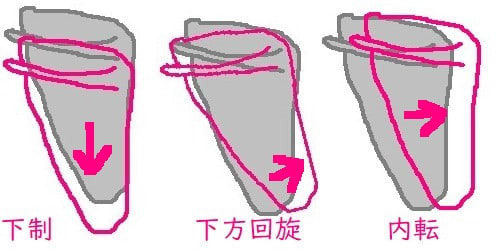

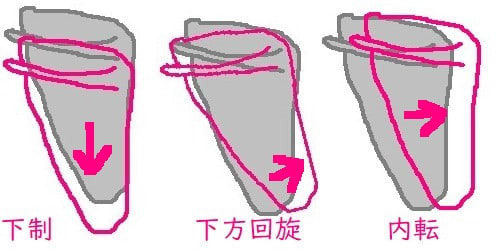

力がついたわけがないから恐らく肩甲骨の動きによる違い。Cは右手で取るんだけど、左手は肩甲骨の下制、下方回旋、内転の合せ技。それにしても身体の動きに関する医学用語は回転と言ったり回旋と言ったりでややこしい。下の図、赤いのが動いた後なんだけど、ヨメから分かりにくいとダメ出し。矢印を描き加えたんだけど左右の肩甲骨の違いが分かりにくいので今ひとつ。

左の肩甲骨の動きこ

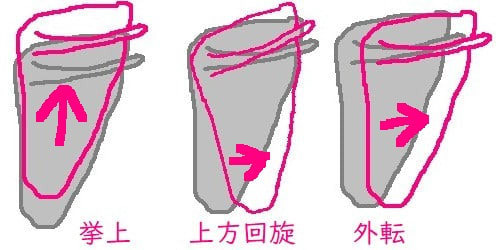

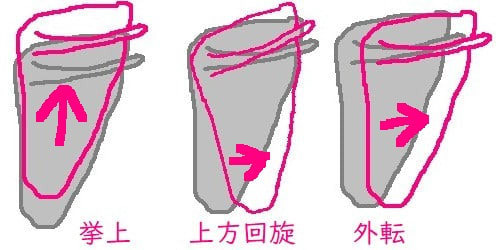

そして右手は挙上、上方回旋、外転の合せ技かな。以前とどのくらい違うのか数値的には分からないけど、肩甲骨の動きが良くなったので距離を稼ぐことが出来たようだ。それと可動域が悪いままで力をつけても届かない。

右の肩甲骨の動き

肩甲骨は肋骨の後ろについている。でもその間に関節が無い。筋肉でつながってるだけ。生きてるところを見ることが出来ない恐竜にも肩甲骨がある。筋肉だけでつながってるのは同じ。だから化石が出てきた時、肩甲骨が何処にあったのかが分かりにくい。復元した時に位置を何処にするかでワニみたいな歩き方になったり馬のような歩き方になったりする。

上の写真は地元の岩場のルート。ここを登る人はCを直接右手で取るんだけど、俺は届かない。なのでBに指先を引っ掛けて、それからエイッとCを取る。BC間の距離は10cmくらいかな。最近俺くらいの身長の人が直接取ってるのを見た。力があるからだろうと思って見てたんだけど、そうでもなかった。俺もやってみたら取れたのだ。可能だと分かったから取れた、そういう場合もあるけど違う。というのも以前はBに手を届かせるのがやっとだったからだ。

力がついたわけがないから恐らく肩甲骨の動きによる違い。Cは右手で取るんだけど、左手は肩甲骨の下制、下方回旋、内転の合せ技。それにしても身体の動きに関する医学用語は回転と言ったり回旋と言ったりでややこしい。下の図、赤いのが動いた後なんだけど、ヨメから分かりにくいとダメ出し。矢印を描き加えたんだけど左右の肩甲骨の違いが分かりにくいので今ひとつ。

そして右手は挙上、上方回旋、外転の合せ技かな。以前とどのくらい違うのか数値的には分からないけど、肩甲骨の動きが良くなったので距離を稼ぐことが出来たようだ。それと可動域が悪いままで力をつけても届かない。

肩甲骨は肋骨の後ろについている。でもその間に関節が無い。筋肉でつながってるだけ。生きてるところを見ることが出来ない恐竜にも肩甲骨がある。筋肉だけでつながってるのは同じ。だから化石が出てきた時、肩甲骨が何処にあったのかが分かりにくい。復元した時に位置を何処にするかでワニみたいな歩き方になったり馬のような歩き方になったりする。

ここのところ地元の岩場に通ってる。これまで登ったルートで今の状態を確認するのが主な目的。登れるルートもあれば全然ダメなのもある。その1つがスペースロマン(5.11c)だ。ヨメによると登り方が変だと言う。普段だと右手をこう持ったら左足はこうだなんて言ってるのに全然違うことをやってると言う。

スペースロマン(5.11c)@先月撮影

何度かやっててその理由が分かった。肩に負担がかかったり痛くなる動きを避けていたからだった。すると理に適ってない変な動きになる。これじゃぁ仮にいくら力があったって登れるわけがない。なので痛くないというのを身体に覚えさせないといけない。

今日、岩場に行くつもりだったけど2人で少し寝坊した。しかも起きるとどんよりとした空模様。これじゃぁやる気出ないなという言い訳が頭を支配する。でも四の五の言って行かないといつまでも登れない。自分でリソールした靴のチェックを主な名目として行くことにした。

日影でも暖かかった

ここのところ出だしだけ練習してたけどそこはすんなり出来た。今日は変な動きは出なかったので楽に通過。一応最後まで登れるようにクイックドローを10本ほどぶら下げていたので頑張って上に行くことにした。以前は出だしは問題なかったけど、そこから上が苦手で何度も失敗した。今回は苦手なところはなんとか登ることが出来た。といったところで登れなかった原因は加齢による体力の衰えなどではなかったので良し。

動きの課題はあと2つ。易しいルートばかりやってたので左の広背筋辺りが弱くなったみたいだ。それは万華鏡(5.11a)の出だしで分かった。それと上腕二頭筋長頭腱(じょうわんにとうきん・ちょうとうけん)がまだ痛むので逆手持ちして思いっきり力を入れるのはまだ危ない。でも軽い力で逆手持ちの動きをして変な癖がつかないようにしておくかなってところ。

何度かやっててその理由が分かった。肩に負担がかかったり痛くなる動きを避けていたからだった。すると理に適ってない変な動きになる。これじゃぁ仮にいくら力があったって登れるわけがない。なので痛くないというのを身体に覚えさせないといけない。

今日、岩場に行くつもりだったけど2人で少し寝坊した。しかも起きるとどんよりとした空模様。これじゃぁやる気出ないなという言い訳が頭を支配する。でも四の五の言って行かないといつまでも登れない。自分でリソールした靴のチェックを主な名目として行くことにした。

ここのところ出だしだけ練習してたけどそこはすんなり出来た。今日は変な動きは出なかったので楽に通過。一応最後まで登れるようにクイックドローを10本ほどぶら下げていたので頑張って上に行くことにした。以前は出だしは問題なかったけど、そこから上が苦手で何度も失敗した。今回は苦手なところはなんとか登ることが出来た。といったところで登れなかった原因は加齢による体力の衰えなどではなかったので良し。

動きの課題はあと2つ。易しいルートばかりやってたので左の広背筋辺りが弱くなったみたいだ。それは万華鏡(5.11a)の出だしで分かった。それと上腕二頭筋長頭腱(じょうわんにとうきん・ちょうとうけん)がまだ痛むので逆手持ちして思いっきり力を入れるのはまだ危ない。でも軽い力で逆手持ちの動きをして変な癖がつかないようにしておくかなってところ。

| 時期 | 故障箇所 | 原因 |

|---|---|---|

| 2023年春 | 棘上筋 | 野良仕事 |

| 2023年夏 | 棘上筋 | クライミングで悪化 |

| 2024年春 | 上腕二頭筋の長頭腱 | 野良仕事 |

棘上筋の痛みは春頃から良くなり今はかなり減った。でも春に上腕二頭筋の長頭腱を傷めた。それが半年経ってもまだ治らない。それでも徐々に回復。痛みは春とそれほど変わらないけど力が入るようになった。夏頃までは月に1~2度、それも正味半日程度だった。岩場に行っても今までのように登れないとか、ヨメに負けるようではこのオレサマのプライドが、なんて言ってると何時まで経っても登れない。登れなくても行くようにした。先月くらいから回数も倍増し、登る時間も半日から1日に近づいた。登ってる時に痛むことはあるけど翌日の夕方にはその痛みが消えるくらいに回復。といって1日おきにやったら元の木阿弥。次に行くまでは最低でも2日は休んだ方が良さそうだ。

10日ほど前には志賀の人気ルートであるイエローキャットを何とか登れた。昨日は今月6回目。場所は10日前と同じ地元。スペースロマンはイエローキャットと同グレードとはいえ苦手。やってみたけど下部だけで敗退。3回目はクリップ3本目まで行けたけど、まぁ大差ナシ。そんなこんなでクイックドローの回収という後始末はヨメに頼んだ。で、登れない理由は、ブランクが長かったからなのか、加齢によるものなのか、その答えは数ヶ月後には分かる。

ヨメが普段どんな速さで歩くのか見てみたいって感じで先に行ってもらったらけっこう速い。伊達にしょっちゅう山歩きしてるわけではなかった。途中まで分岐が幾つもある。どれを選んでも山頂に行けるけど、ヨメが選んだ道は直線的でやや急な道。まぁ何とかついて行った。丁度30分で山頂、去年俺の自己ベストと同じだった。

翌日、ヨメが通った道を心拍計をつけて登ってみた。心拍計が示した距離と歩く速さは1.35kmと2.9km/hで歩く速さは平地の半分。15年くらい前からトレランなんてのが流行りだしたけど、山道を駆け上るなんてとてもとても。

歩いた道@標高差330m

頂上近くは急な階段ってこともあって脈拍が上がるけど、ウルトラマン的には30分でカラータイマー点滅ってところかな。

心拍数は30分でレッドゾーン

道中、岩で凸凹してるところが半分くらいある

翌日、ヨメが通った道を心拍計をつけて登ってみた。心拍計が示した距離と歩く速さは1.35kmと2.9km/hで歩く速さは平地の半分。15年くらい前からトレランなんてのが流行りだしたけど、山道を駆け上るなんてとてもとても。

頂上近くは急な階段ってこともあって脈拍が上がるけど、ウルトラマン的には30分でカラータイマー点滅ってところかな。

昨日、平尾山に登ってきた。登山口と頂上の標高差は330mくらいで東京タワーの高さくらいだ。佐久市街地は山頂の西側。山頂に着いたのが2時半くらいってこともあって太陽の位置は西寄り。すると逆光気味なので遠くが良く分からなくて折角の景色も今ひとつ。

午後の景色

そして今日、ヨメは山に芝刈り、じゃなくて歩きに行って留守。なので俺はもう一度平尾山に登ることにした。昨日は午後だったけど今日は午前中。9時半頃から登り始めた。早朝ってわけではないけど山頂に着いても太陽はまだ東寄り。逆光感も少なくて景色は思ってた通り鮮明。午後登った時よりも遠くが良く見えた。ちなみに午前中に登ったのは初めてかも。

午前の景色

そして今日、ヨメは山に芝刈り、じゃなくて歩きに行って留守。なので俺はもう一度平尾山に登ることにした。昨日は午後だったけど今日は午前中。9時半頃から登り始めた。早朝ってわけではないけど山頂に着いても太陽はまだ東寄り。逆光感も少なくて景色は思ってた通り鮮明。午後登った時よりも遠くが良く見えた。ちなみに午前中に登ったのは初めてかも。

雨飾山(あまかざりやま)の遭難現場に居た人の話をたまたまヨメが聞いてきた。検索したらその遭難記事があった。記事には書いてないけど骨折だったそうだ。そりゃ自力下山は無理。

この記事のコメントは少ないけど内容は思ってた以上に手厳しい。

身近に山岳遭難の救助をしてる人がいる。この話をしたら高齢者で遭難する人は運動不足、というより鍛え方が足りない人ばかりだそうだ。特に昔登山をやった人は腹が出た今でも登れると勘違いしてる。そして若い頃に鍛えた忍耐力だけは衰えてないっぽい。

じゃぁ筋トレすれば良いかというとそう上手くは行かない。俺は自転車で買い物に行くので筋力はそんなに落ちてない。でも最近蓼科山に登ったらなんとなく安定感に欠けた。自転車のペダルを漕ぐ動きは綺麗な円運動、不整地を歩く時の筋肉の連携を鍛えるのは無理みたい。なのでもし登山のためにスクワットしても期待したようには歩けないかも。じゃぁどうすれば良いか。負荷が低く安全な道から地道に鍛える、それしかないし、それが近道。小さなミスが命取りな山は避けるのが吉。

記事のコメントに『フォーストビバーク(緊急野営)』というのがあった。緊急なら emergency 、フォーストは何だろと思ったら forced だった。紛らわしいのにフォーカスト・ビバークというのがあって、フォーカストは forecast だった。で、問題はビバーク。綴は想定外の bivouac でフランス語っぽい。何語起源かと探したら「ビバーク」と英語史[etymology][history]なんてのがあった。日本語のビバークは Google翻訳で出てきたドイツ語の Biwak の発音に近いかな。

| 雨飾山で茨城県の70歳男性が遭難 |

| 単独で入山し下山途中に右足首負傷し動けず |

| 通りがかりの登山者が通報 |

| 警察が救助に向かう |

| ・・・・・略・・・・・ |

| 雨飾山は小谷村から山頂に至る登山道はブナ林や沢、岩場など変化に富んでいて、深田久弥の「百名山」にも選ばれた人気の山です。 |

| 10/5(土) 17:37 (長野放送) - Yahoo!ニュース |

この記事のコメントは少ないけど内容は思ってた以上に手厳しい。

- 登山の遭難救助費用はさすがに年齢に応じて多く負担してもらうべき

- 個人の自由で危険な場所にわざわざ行ったなら、遭難したた時も個人で対処してください

- 高齢者の登山は深酒や喫煙とならぶ社会的に忌避される行為

身近に山岳遭難の救助をしてる人がいる。この話をしたら高齢者で遭難する人は運動不足、というより鍛え方が足りない人ばかりだそうだ。特に昔登山をやった人は腹が出た今でも登れると勘違いしてる。そして若い頃に鍛えた忍耐力だけは衰えてないっぽい。

じゃぁ筋トレすれば良いかというとそう上手くは行かない。俺は自転車で買い物に行くので筋力はそんなに落ちてない。でも最近蓼科山に登ったらなんとなく安定感に欠けた。自転車のペダルを漕ぐ動きは綺麗な円運動、不整地を歩く時の筋肉の連携を鍛えるのは無理みたい。なのでもし登山のためにスクワットしても期待したようには歩けないかも。じゃぁどうすれば良いか。負荷が低く安全な道から地道に鍛える、それしかないし、それが近道。小さなミスが命取りな山は避けるのが吉。

記事のコメントに『フォーストビバーク(緊急野営)』というのがあった。緊急なら emergency 、フォーストは何だろと思ったら forced だった。紛らわしいのにフォーカスト・ビバークというのがあって、フォーカストは forecast だった。で、問題はビバーク。綴は想定外の bivouac でフランス語っぽい。何語起源かと探したら「ビバーク」と英語史[etymology][history]なんてのがあった。日本語のビバークは Google翻訳で出てきたドイツ語の Biwak の発音に近いかな。