網戸の向こうに蝶。オオムラサキだと思ったので隣の窓を開けて撮った。残念ながら羽の表は撮れなかった。

簾の向こうにキツツキらしき鳥が2羽やってきた。そっとだけど窓を開けても逃げないのは簾があるからだろうな。簾の隙間を数cm作って撮った。雨が止んでた時だったので薄暗くて綺麗には撮れなかった。窓という窓に簾をかけたら鳥はもっとやってきそうだけど何がやって来たのか分からないのが問題だ。

姫女菀(ヒメジョオン)も今咲いてるので写真の中に混ざってるかも。辺り一面花って観光スポットがある。ラベンダーとか芝桜など色々なのがある。ハルジオンが東京ドーム3つ分くらい一面に咲いてたらどうだろ。少なくともこれが標高2000m以上の場所だったらこの程度でも「 わぁーーーっ こんな凄いお花畑見たことない 」と言われるに違いない。

トウモロコシの種はヨメが蒔いてくれたんだけど場所が日陰。自分の趣味の野菜の北側に蒔いた。「こんな所に蒔いたから全然育たないじゃないか」とクレームして日の当たるところに移動したけど時すでに遅し。以前、キャベツの種を時期をずらして蒔いたことがある。そうすれば一度に沢山出来ないので良いと思った。ところが気温が上がりだしたら早く蒔いたのも遅く蒔いたのも同じようにゴール。まだ暑い日が続くというのにトウモロコシの挽回は無理そうだ。

食い散らかされたトウモロコシ

今朝、外に出て戻った時にトウモロコシの食べ残しがあるのに気がついた。去年は食害に遭わなかったのに今年やられたのはトウモロコシの育ちが悪かったからだと思われる。というのも去年は一番下の実の高さが1m20cm以上だったのに今年はそれより50cmも低い場所。犯人は恐らくキツネ。そのキツネでも背伸びすれば届く高さだ。うちで蒔いたのは家畜の餌とされているデントコーン。これの味が子供の頃に食べたのと似てるので去年初めて種を蒔いた。実は今流通してる甘いのは嫌いだからこんなことをしている。そのデントコーンは2~3mと今流行りのトウモロコシより2倍くらい背が高い。

去年は一番下の実がこんな高さ

うちのショボい家庭菜園なんて作物が全滅したところでガッカリするだけだ。でも出荷用に作ってるところだとそうはいかない。害獣にもランクがあるようで無敵なのがニホンカモシカ。理由は天然記念物。数が少なくて絶滅の危機にあるっていうならそういう扱いで良い。だけど数が多くなって状況が変わっても獣が優先されちゃう。何故そうなっちゃうんだろ、規則は規則という硬直した考えだからかな。法律ってのは人間生活を保つためにあるのにおかしな話だ。

野良牛ってもんかな@ウシ科カモシカ属

ジビエだなんだといって鹿肉がどうたらこうたら。でも俺は鹿肉はだからどうしたった感じ。不味いわけでもないけど美味しいとも感じない。だから積極的には食べない。でもニホンカモシカはカモシカとは名ばかりに牛。豚の親戚であるイノシシ肉が美味しいようにニホンカモシカも美味しいんじゃないのかな。だから数が多い間は天然記念物なんてやめちゃえば良いのだ。それでもハンターが高齢化してるから直ぐには減りそうにない。

今朝、外に出て戻った時にトウモロコシの食べ残しがあるのに気がついた。去年は食害に遭わなかったのに今年やられたのはトウモロコシの育ちが悪かったからだと思われる。というのも去年は一番下の実の高さが1m20cm以上だったのに今年はそれより50cmも低い場所。犯人は恐らくキツネ。そのキツネでも背伸びすれば届く高さだ。うちで蒔いたのは家畜の餌とされているデントコーン。これの味が子供の頃に食べたのと似てるので去年初めて種を蒔いた。実は今流通してる甘いのは嫌いだからこんなことをしている。そのデントコーンは2~3mと今流行りのトウモロコシより2倍くらい背が高い。

うちのショボい家庭菜園なんて作物が全滅したところでガッカリするだけだ。でも出荷用に作ってるところだとそうはいかない。害獣にもランクがあるようで無敵なのがニホンカモシカ。理由は天然記念物。数が少なくて絶滅の危機にあるっていうならそういう扱いで良い。だけど数が多くなって状況が変わっても獣が優先されちゃう。何故そうなっちゃうんだろ、規則は規則という硬直した考えだからかな。法律ってのは人間生活を保つためにあるのにおかしな話だ。

ジビエだなんだといって鹿肉がどうたらこうたら。でも俺は鹿肉はだからどうしたった感じ。不味いわけでもないけど美味しいとも感じない。だから積極的には食べない。でもニホンカモシカはカモシカとは名ばかりに牛。豚の親戚であるイノシシ肉が美味しいようにニホンカモシカも美味しいんじゃないのかな。だから数が多い間は天然記念物なんてやめちゃえば良いのだ。それでもハンターが高齢化してるから直ぐには減りそうにない。

車を運転してたら車内にアマガエルが居るのに気がついた。精米用の米を車に積む間に入っちゃったようだ。カエルはダッシュボードの上を歩き回る。時には窓ガラスを歩く。軽オレサマ号のエアコンは遥か昔に効かなくなったので窓全開。なのでカエルは窓の外に出てバックミラーの所まで行ったりした。カエルにとって謎の暴風が吹き荒れる。運良く落ちなかった。落ちたら周囲に田んぼも草むらもナシ。熱中症で死ぬのは間違いなし。

車の中にアマガエル

何とか田んぼがある所まで無事だったので田んぼに放そうとしたらそこに水はナシ。でも隣の田んぼには水があったのでそこに放り投げた。う~ん、折角ここまで来たのに最後は乱暴だったか。

この田んぼに水はナシ

隣の田んぼには水があった

何とか田んぼがある所まで無事だったので田んぼに放そうとしたらそこに水はナシ。でも隣の田んぼには水があったのでそこに放り投げた。う~ん、折角ここまで来たのに最後は乱暴だったか。

ヨメが家の中に居た俺を呼びに来た。これは絵になるって理由で呼びに来た。確かにスパイダーマンみたいで格好良い。カナヘビだなって言ったらなんと「蛇なのに手がある」って言いだした。名前に蛇がついてるけど蛇ではない。それよりもこれが蛇に見えるのかね。どう見たってトカゲ。百歩譲ってヤモリ。このカナヘビはトカゲと比べると尻尾が長い。胴体の倍くらいあるからオナガトカゲって名前にしてくれた方が分かり易い。そうすれば「蛇なのに手がある」なんてのを相手にしなくて済むのである。

金蛇(カナヘビ)

山道を歩いてたらモコモコと歩いてる獣が前に出てきた。アナグマっぽいけど写真は後ろ姿だけ。こういう時は動画の方が良いと思いつつ静止画。

行くと毎回ツツドリが鳴いている岩場がある。最後に行った時は飛び去るところを見ることが出来た。幸いヨメは用事。そこで1人でのんびりと見に行った。そしたら何時も聞こえる鳴き声が聞こえない。30分ほど粘ったけどやって来る気配全くなし。その間、リスが2匹山の斜面を歩いてるのを見た。リスを見るのは稀だから撮りたかった。だけどカメラは間に合わず。偶然では撮れない、待ってても撮れない、どうすりゃいいんだ。

スミレは庭に自生してるので花が咲いてなくても分かるようになった。

種がはじけた後

そんなスミレが今頃庭で咲いていたのを見つけた。この時期に咲く時は狂い咲きとは言わず返り咲きと言うそうだ。4年前の12月にエイザンスミレが咲いていたのを見つけて以来の初冬の菫。

これからもう1つ咲くのかな

サルマメも庭に自生している。サル痘騒ぎが起き始めた頃にサルマメの写真を撮ろうとしたらもう実は無かった。この木は沢山あるので直ぐに抜かれたり切られたりするので今年は実もそんなに見ることがなかった。それがまだあった。ところでサル痘の話はどうなったんだろ。

猿豆(サルマメ)

ここのところ姿を見なかったハヤブサを昨日ヨメが見つけた。何処かから戻って来たってことかな。夕方なので見慣れてないと何の鳥だか分からないような写真になった。今朝見に行ったら2羽居た。夕暮れ時と違って明るいので胸の模様も良く撮れた。

隼(ハヤブサ)

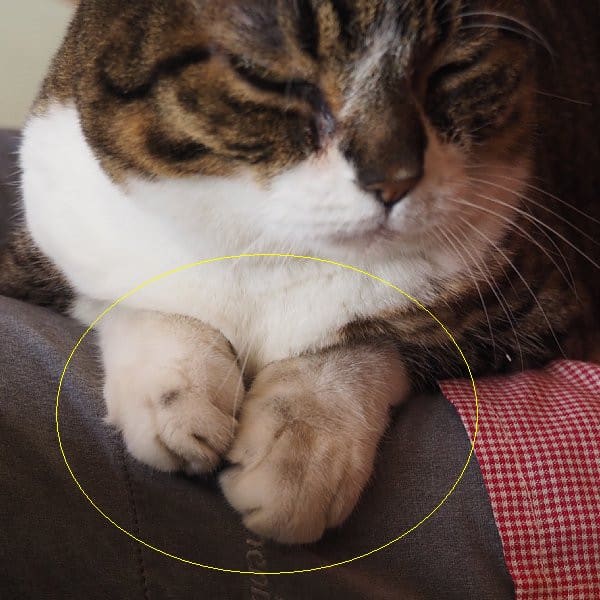

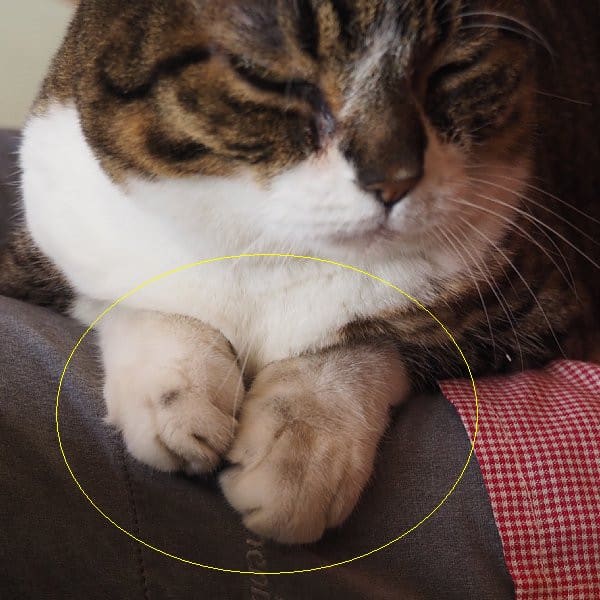

ここのところメメは俺の膝の上に乗る。それが珍しくヨメの所に行った。足を見ると土足と言ってよいくらい汚い。そんな時はヨメの膝ってのは上下関係を弁えているってことか。

何処を歩き回って来たんだろ

そんなスミレが今頃庭で咲いていたのを見つけた。この時期に咲く時は狂い咲きとは言わず返り咲きと言うそうだ。4年前の12月にエイザンスミレが咲いていたのを見つけて以来の初冬の菫。

サルマメも庭に自生している。サル痘騒ぎが起き始めた頃にサルマメの写真を撮ろうとしたらもう実は無かった。この木は沢山あるので直ぐに抜かれたり切られたりするので今年は実もそんなに見ることがなかった。それがまだあった。ところでサル痘の話はどうなったんだろ。

ここのところ姿を見なかったハヤブサを昨日ヨメが見つけた。何処かから戻って来たってことかな。夕方なので見慣れてないと何の鳥だか分からないような写真になった。今朝見に行ったら2羽居た。夕暮れ時と違って明るいので胸の模様も良く撮れた。

ここのところメメは俺の膝の上に乗る。それが珍しくヨメの所に行った。足を見ると土足と言ってよいくらい汚い。そんな時はヨメの膝ってのは上下関係を弁えているってことか。

林道を車で走ってたら藪の中で獣が動いたのが見えた。取り敢えず車を止めた。すると相手も止まってこちらをじっと見始めた。脅かさないようにゆっくりカメラを出した。コンデジなのでシャッターを押してもちと反応が遅くて見えた通りには写らなかった。なのでこういう時は写真ではなく動画だな。

耳の縁が黒いのでタヌキ

暫くしたらノコノコと離れて行った

猫を散歩に連れてったついでに田んぼを覗いてみた。じっと見ていると色々な生き物が居る。一番多いのがオタマジャクシでこれが大半。他には蛭、アカハライモリ、ヤゴ(トンボの幼虫)、小さな魚なんかが目に入った。小さな魚が居たのは意外だった。水路から川に居る稚魚が紛れ込んだのかな。昔はタニシが居たような気がするけど山梨の別荘集落には田んぼが無いのでその辺りの記憶は曖昧。再生してみたら雑音が何時になく酷い。次にやる時はこんな風にならないように何か考えよう。

畦を歩いていたら水色の細い糸。小学生向けの図鑑を見ても分からなかった。その後インターネットで探して細身越年蜻蛉(ホソミオツネトンボ)だと分かった。もう一度図鑑を見ると載っていた。

細身越年蜻蛉(ホソミオツネトンボ)

もう少し角度を変えると綺麗なハート型になると思って移動してるうちに飛んでっちゃった。何匹も飛んでたんだけど中々このポーズを取ってくれなかったのでこの写真を採用。2匹のうち上の方がオス。

折角なので他の生き物を探してみた。

多分、赤腹井守(アカハライモリ)

ゲコゲコ賑やかなのはずっとアマガエルだと思ってたけど居たのはトノサマガエルっぽい。

殿様蛙(トノサマガエル)?

殿様蛙のオタマジャクシ?

アメンボウは漢字では水黽、水馬、飴坊、飴棒と色々

水の中で上に行ったり下に行ったりしてる小さな虫が居たけどこれは掬ってみないと何だか分からない。その虫よりももっと小さいのが数え切れないくらい沢山の数で忙しく移動していた。

植物の方はこの常盤爆(トキワハゼ)という初耳花。ハゼという漢字が凄い。

常盤爆(トキワハゼ)

もう少し角度を変えると綺麗なハート型になると思って移動してるうちに飛んでっちゃった。何匹も飛んでたんだけど中々このポーズを取ってくれなかったのでこの写真を採用。2匹のうち上の方がオス。

折角なので他の生き物を探してみた。

ゲコゲコ賑やかなのはずっとアマガエルだと思ってたけど居たのはトノサマガエルっぽい。

水の中で上に行ったり下に行ったりしてる小さな虫が居たけどこれは掬ってみないと何だか分からない。その虫よりももっと小さいのが数え切れないくらい沢山の数で忙しく移動していた。

植物の方はこの常盤爆(トキワハゼ)という初耳花。ハゼという漢字が凄い。

庭にタヌキが出たのにはびっくりしたけど最近見かけない。ここにところ見るのはキツネ。朝方、2匹で田んぼを走り回っているのをここのところ何度か見た。それ以外では小さなネズミやヒミズ。イタチも庭で1度だけ見たことがある。まぁでもそれは暖かい時期だ。日本に野生の獣が何種類居るのか知らないけど、野山で1度も見たことが無いのが熊と兎。でも雪の上の兎の足跡は何度も見たことがある。その兎の足跡らしきのが家の近くにあった。信じ難いけどどう見ても兎の足跡だ。

家の近くで見た足跡

兎の進行方向は上の写真だと左上→右下だとずっと思ってた。でも最近になって全く逆だったというのを知った。なのでこの写真だと兎の進行方向は右下→左上。

最近撮った下の写真、キツネの穴かと思ったけど兎の穴? 兎の足跡を見つけた時、この穴を見たけど足跡は何も無かった。残念ながら写真に撮るのを忘れちゃった。

足跡とこの穴は10mくらいしか離れてない

兎の進行方向は上の写真だと左上→右下だとずっと思ってた。でも最近になって全く逆だったというのを知った。なのでこの写真だと兎の進行方向は右下→左上。

最近撮った下の写真、キツネの穴かと思ったけど兎の穴? 兎の足跡を見つけた時、この穴を見たけど足跡は何も無かった。残念ながら写真に撮るのを忘れちゃった。

陸上に居る貝といったらカタツムリ。そうではなくて細長い巻き貝、その貝殻が山の中にあった。色は白い。近くに石灰岩があるので化石かと思ったけどそうでも無い。簡単に潰れそうだ。家で調べてたらキセルガイなんてのが出て来た。生きてる所は見たことないけどこれに間違い無さそうだ。

更に調べていくとキセルガイは貝には珍しく殆ど左巻きとあった。だけど貝や蔓の右巻き左巻きというのが良く分からない。低気圧は左巻きって、宇宙から見ればそうだけど99.9…%の人は地上に住んでる。上を見上げれば右巻きだ。といっても渦が分かるほど広範囲な視界はないけどね。そこで右巻き左巻きを調べてみた。悲しいことに右巻き、左巻きを見ても良く理解出来ない。最後まで読むと前半のことを忘れてしまう心太みたいな脳みそだ。

黒松内の貝化石というページのイラスト、画像-1を見ると山で見つけた貝は右巻きだった。でもこのイラストでは渦の様子が分からない。そこで巻貝の、穴と反対側、尖った部分は殻頂(かくちょう)という初耳言葉。その方から撮ったのが下の写真。こちらから見てどちら巻きかを判断するようだ。

キセルガイでは無さそうだ。『キセルガイ 右巻き』で検索したらキセルガイモドキなんて気の毒な名前が出て来た。これみたいだ。だけど何故に名前にモドキなんてのが付いてるんだろ。なるほどと思うような違いがあるんだろうか。

右巻き、左巻きを調べてた時、この写真を見て混乱した。岐阜県は大垣市の金生山化石館サイトの9月号 №65 右巻きの貝と左巻きの貝にあった写真なんだけど、ヒダリマキマイマイなら左側にして欲しいね。右や左が書いてあれば良いってもんじゃない。でもこのブログも似たようなもんだな。でも俺は誤解されないように日々努力してる。中々思う通りにはならないけど。

草取りをよくやるヨメは庭で変なものをたまに見つけてくる。去年はトカゲの卵を見つけた。初めて見た。家の中に居たらヨメがマダラコウラナメクジの身体に何かついてるって言う。退化した貝殻なのかと思ったのと見たくない生命体なので無視。ナメクジといっても外来種のマダラコウラナメクジ。大きいのは20cmくらいになるそうだ。

直径1cmくらい(親の体調は10cmくらい)

何度も見に来いって言うので見に行ったら想像してたのと全然違った。踏まれて怪我でもして体液でも出てたのかと思った。写真だけ撮った。その後ヨメはこれを調べた。そしたらまさかの卵。俺はナメクジは勿論カタツムリの卵も見たことない。子供の頃、カタツムリを飼ったことがある。確か小さなカタツムリが出て来たから卵もあったのかもしれない。でも卵には気づかなかった。

ナメクジとカタツムリの違いは貝殻の有無。カタツムリは触れるけどナメクジは無理。こんな調子で好きか嫌いかは極めて気分的。

何度も見に来いって言うので見に行ったら想像してたのと全然違った。踏まれて怪我でもして体液でも出てたのかと思った。写真だけ撮った。その後ヨメはこれを調べた。そしたらまさかの卵。俺はナメクジは勿論カタツムリの卵も見たことない。子供の頃、カタツムリを飼ったことがある。確か小さなカタツムリが出て来たから卵もあったのかもしれない。でも卵には気づかなかった。

ナメクジとカタツムリの違いは貝殻の有無。カタツムリは触れるけどナメクジは無理。こんな調子で好きか嫌いかは極めて気分的。

初めてリスを見たのはスキー場。食堂の裏に居た。それ以外では5回あるかないかで滅多に見ることがない獣。それがしらびそ小屋には餌目当てにリスが良く来るようだ。

今朝は隣の庭まででハヤブサのチェックは休み。でも近所を歩き回ってきたヨメによるとハヤブサが2羽見たそうだ。ただ持ってたのが双眼鏡だったので模様までは分からず。8倍の双眼鏡では遠すぎて良く見えないくらい遠いのである。もう1つは虫の観察。今年は樹液の出る木が登場したので一通りの虫がやってくる。今朝は居なかったオオムラサキ、スズメバチ、カナブンなどなど。

久々にルリボシカミキリを見た。以前はうちの庭にもよくいたけど最近は全然見ない。そういえば今年はミヤマカミキリをまだ見てない。夜飛んで来るんだけどここのところ全然。証明を LED にしたからかな。

瑠璃星髪切(ルリボシカミキリ)

コクワガタはこの木の住人っぽい。ただこの状態の時、掴んでみたらクワガタではなく実はゴキブリだったなんてことがあるので要注意。

小鍬形(コクワガタ)

上の方にカブトムシが居た。角の発達も不十分で小さかった。漢字では甲虫だけど兜虫の方が良いな。甲虫はコウチュウとだけ読むのが良いな。

甲虫(カブトムシ)

家に戻って少ししたら庭にキジ。写真撮ろうと立ち上がったらコソコソと歩きだした。このコソコソ感が気に入らない。簾がかかってるんだけどこの何時も開いてる隙間から気配を感じたのかな。

雉(キジ)

久々にルリボシカミキリを見た。以前はうちの庭にもよくいたけど最近は全然見ない。そういえば今年はミヤマカミキリをまだ見てない。夜飛んで来るんだけどここのところ全然。証明を LED にしたからかな。

コクワガタはこの木の住人っぽい。ただこの状態の時、掴んでみたらクワガタではなく実はゴキブリだったなんてことがあるので要注意。

上の方にカブトムシが居た。角の発達も不十分で小さかった。漢字では甲虫だけど兜虫の方が良いな。甲虫はコウチュウとだけ読むのが良いな。

家に戻って少ししたら庭にキジ。写真撮ろうと立ち上がったらコソコソと歩きだした。このコソコソ感が気に入らない。簾がかかってるんだけどこの何時も開いてる隙間から気配を感じたのかな。

岩壁を見上げていた時、ふと足元を見たらマムシがとぐろを巻いていた。何となく攻撃態勢ではないっぽいけど噛まれたら大変だ。どう大変かというというのはネットで体験談を読んで分かった。血清があればという簡単な話ではなかった。もし噛まれたら走ってでも病院に行った方が良いという救命救急医らのグループによる全国調査による記事がある。

知ってる限りではマムシを見たら殺す人が多いみたいだ。岩場でもそういうシーンを見たことがある。まぁでも人が活動してる場所として岩場はちと微妙に感じたので殺すのもアレなのでそのまま帰ってきた。そもそも今回は殺す手段というか武器が無かったというのもある。接近戦は絶対避けたい。

過去にマムシを見たのは5~6回くらいかな。物心ついてからの回数だ。佐久に住み始めてからマムシを家周辺などでは見たことが無かった。毎日犬を連れて散歩してた時も見たことないから佐久にはマムシは居ないもんだと思ってた。でも岩場で何度か見て分かったのは山の中には居るということだ。前回は3年前、その前は6年前だ。この2回は同じ岩場。それより前ははっきりした記録が見つからない。今まで漠然と数年に1度くらい稀なことだと思ってたけどそうでもなさそうだ。というのもメモによるとこの岩場にはこの6年間に64回行った。それ以前の記録は無いんだけど、15回に1回くらい見たという計算だ。すると遭遇確率は6~7%くらいってことか。岩場ということでは佐久以外ではマムシと遭ったことはまだない。佐久はマムシが多いのかな。