秋、何時木の葉の色が変わるのかというと木の種類によって色々だ。また同じ種類の木でもボッケ家の庭にあるコナラだと時期はバラバラ。桜の紅葉は色々な木の中では早い方だと思う。ボッケ家でも山桜の葉がボチボチ赤くなりだした。ちょっと標高の高いところの桜はこんなだった。でもそんな高い場所でも他の木はまだ青々。 |

カラビナ回転止めの安上がりな方法を考えたんだけど、チューブで作ったので掛けようとした時に平たいゴムが細くなってゲートの部分に挟まったりして今一つだった。そこで今度は箸くらいの太さのゴムチューブにしてみた。加工などはなく単に結んだだけ。でもこちらの方が使い勝手がずっと良かった。勿論カラビナの向きが変わることも無し。この次は最終段階だけど見てくれかな。それと材料としてゴムではなくてマジックテープなんてのもアリかもしれない。  |

初めて見た玉川杜鵑草(タマガワホトトギス)は1週間後には花が3つに増えていた。この花の名前を調べていた時、花は2日で無くなるなんて書いてあった所があったけど一番最初に咲いた花は10日くらい咲いていた。では2番目以降の花はというと2つ共数日後には花びらが落ちて実を付け始めてた。  一番初めに咲いてた花は受粉に失敗でもしたのかな。こんな状態だった。  |

今日は秋晴れ。実った田んぼが綺麗。だけどこの景色もあと少し。家に戻ってから友達に山にでも行ってるかいとメールした。そしたら御嶽山が噴火してるよって返事。こりゃまた思ってもいなかった内容だ。 早速インターネットを検索したら噴煙がけっこう出てる写真があった。テレビをつけたらたまたまテレビ朝日で中央アルプスで生中継してた。御嶽山が良く見える山域なんだけど反対の駒ヶ根方面ばかり映してた。 この番組を終始観てたわけじゃないけどアドリブ力無さ過ぎだなぁ。テレビ屋さんはバラエティ担当だろうが多少なりとも報道精神ってのは持ってて欲しいね。こんな一生に一度も無いようなタイミングに遭遇してるというのに。山岳ガイドだってこんな時はどうするかなんて話題に展開出来ないのはザンネン過ぎ。もしかすると噴火直後に既にテレビカメラは御嶽山が見える場所に居たんじゃないのかな。  山頂付近の動画がアップされていた。山の向こうから雲じゃなくて噴煙ってのが凄いね。アップした人は無事かな。それにしてもこんなのに遭遇したらどうしようかな。日頃何かあったら走って逃げ下りれるようにと思っているが、走って下山しても危なそうだし、山小屋に避難してもセウォル号(沈没して韓国船)の中に居た高校生みたいになる可能性もありそうだ。 |

毎年時期になると同じ題名の記事が登場する。このナギナタコウジュの記事は例年だと10月に登場だ。といってこの花が例年より早く咲いてるかどうかは不明。  こんな塊は初めて見た。毎年庭に咲いてるとはいうものの時々発見がある。   ナギナタコウジュには独特の臭いがあって嫌いな臭いだ。それがどんな臭いなのか、何かに喩えたいけど言葉が思いつかない。何かに似てるような気がするのだが… |

25年くらい前、社会保険から国民健康保険に変わる時にこんなことを考えた。加入するのを遅らせて保険料を節約するか、と。そしたら半年後くらいだったかな、未納なので払ってくれという通知。だったら最初から払っておけば病気や怪我を心配することは無かったのだ。 少し前に税務署に廃業届を出した。それを機にヨメ組織の健康保険に扶養家族として入ることにした。切り替えの手続きはヨメ組織がやってくれるって言うので任した。でも未だに口座から保険料が引き落とされるしとうとう新しい保険証が送られてきた。 いくら何でも手続きに時間がかかると思い市役所に行ってみた。そしたらこういうのは本人がするものだと言われた。あれれ、国保になる時は勝手になってたな。金の流れは入る方は自動的というチャッカリモードなんだな。ま、兎に角手続きをせにゃ。 印鑑は持ってるかと聞かれたが単に聞きに行っただけだからそんなものは無い。年金手帳についても聞かれたが印鑑を持ってないのにそんなもの持ってるわけないだろ。これじゃぁ出直しかと思ったら手続きは出来た。調べるのが面倒臭いから色々と持ってるかどうか聞いたのかな。まして印鑑なんて聞く必要も無いと思った。 |

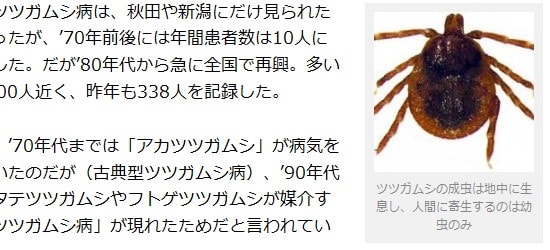

| 全国に蔓延する「ツツガムシ病」。 |

| アウトドアブームも一因か!? |

| ・・・・・略・・・・・ |

| ツツガムシ病は、「オリエンティア・ツツガムシ」という病原体を持つツツガムシ(ダニの一種)の幼虫に刺されて感染する。クチバシを皮膚に突き立てて、約10時間をかけて人の組織をゆっくりと消化し、体液を吸う。刺された人は体がだるくなり、頭痛や悪寒、40℃前後の熱に苦しみ、上半身に直径2~3mmの発疹が現れる。このとき治療が遅れると、数か月の入院。また、最悪の場合は死に至る。治療をしない場合の致死率は30%とも言われている。 |

| ・・・・・略・・・・・ |

| 2014.09.25 日刊SPA! |

ボッケ家では遊ぶと言ったらアウトドア100%に近い。アウトドアの標高は住んでる辺りの700mから3000m近くと広範囲。水平方向では長野県、群馬県、山梨県と山間部が多いけどまぁまぁ広い。だけどツツガムシに刺されたことも無いしその虫もまだ見たことがない。子供の頃、ノミは見たことがあるけどシラミとこのツツガムシは見たことがない。この虫は一体何処に住んでるんだろ。

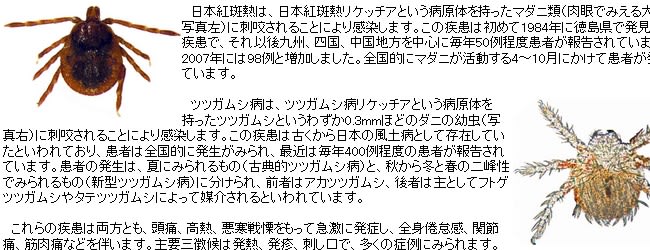

それよりもこの記事の写真、図鑑や教科書で見たことがあるツツガムシの記憶とは明らかに違う。一目マダニじゃないかという疑問。ちなみにこの写真、昨日(2014年9月26日)はあったけど今日は削除されていた。違うぞという突っ込みがあったんだろうな。それと無断引用の可能性もある。

まぁそれは置いといて、昨日画像検索すると大阪府感染症情報センター ものしり講座(23)なんてページがヒットしてその中にこれに似た写真を見つけた。SPA記事の写真をクリックして拡大すると同一写真のようだった。下の画像、左がマダニで右の毛深いのがツツガムシ。

物置の扉を開けると床にカメムシが居た。中に入って物を取るとそこにもカメムシ。いよいよ冬支度ってことで侵入が始まった。  |

コンビニは通りに面してるので出入りが便利だ。しかもスーパーに較べて駐車場は狭いので車から売り場まで歩く距離も少ない。でも岩場での昼食用のパンは前日にスーパーで買う。そんなんだからコンビニを使うのはATMでお金の出し入れをする時くらいだ。 そうする一番の理由は値段。コンビニの値段はスーパーの3割増しか5割増しで高いからだ。だからそんなに割高な物を買う人が消費税アップによる高々2~3%の値上がりに反応するってのが不思議だ。 |

自転車のオレサマ号にはクランクの所と後輪に複数のスプロケットがある。クランクの所には3枚、後輪には7枚ある。クランクのスプロケットは一番大きなのを一番良く使っている。真ん中のは峠道を登る時くらいだ。そして一番小さなのを使うのは車坂峠を登る時だけ。 クランクの所にある一番大きなのを使ってると後輪側の6段目と7段目の小さなのを使う出番は殆ど無い。そんな組み合わせではペダルが重過ぎるからだ。それでもこれをがんばって使うと40km/h以上なんて速さになる。しかしいい年したオッサンの速度ではない。 今頃気づいたけど丁度良いのは真ん中だと分かった。外側の歯の数が48だけど真ん中は35だ。この35が俺の使い方に一番適してるのだ。これだと後輪のスプロケットには全て出番が来る。これで30km/hくらいで走ることも出来る。そしてもう1つ気付いたことがあった。使わなくなった一番外側のスプロケットをチェーンカバー代りに出来る事だ。 チェーンカバーの無いこの自転車に長ズボンで乗ると問題がある。裾がスプロケットに触れて油で汚れたり歯に引っかかって破れたりするのだ。そうならないようにマジックテープで裾をまとめるんだけど面倒臭い。またズボンの色と合ってないと変なので自転車を降りて買い物をする時はマジックテープを外してる。 スプロケットそのままだとダメなのでアルミの細棒をネジで止めて裾と歯が当たらないようにした。細棒は全体ではなく一部で構わない。何故ならペダルが上になった時には裾が当たることはないからだ。 |

スプロケットもギヤも日本語だとどちらも歯車なのかな。兎に角スプロケットはギヤに較べて認知度は低いと思う。またそれを知っててもギヤと呼ぶことの方が多い。自転車のはスプロケットなのにギヤ・チェンジとかギヤ比と言う。スプロケット・チェンジとかスプロケット比なんて言わないしそんな言い方は聞いたことがない。 でも名前が違うだけに両者には違いがある。動力を伝える時に直接噛み合ってるのがギヤでチェーンを介するのがスプロケットなのである。   |

山の中の薄暗い林の中で青い花が一面に咲いていた。ラベンダー畑ほど真っ青にはならないけど歩いていると癒される。葉の形が独特だ。 葉の形もそうだが名前も面妖だ。検索したら弘法大師と関係あるそうで、何でも山の中で倒れてる人に大師がこの草を食べさせたら元気になってどうたら。立ち上がれるようになったのでヒキオコシとか何とか。 |

岩を登る時には2人でペアを組む。クライマーはロープを結び、もう1人がそのロープを持って落下に備えてる。落下に備えるのをビレイ、ビレイする人をビレイヤーと言っている。そうすれば登るのに失敗してもぶら下がるだけ。その時の様子が写真-1である。

写真-1 ロープがあるから登るのに失敗してもぶら下がるだけ

クライマーとビレイヤーの間は下の写真-2のように結ばれている。どちらもハーネスを着用していている。下の写真のビレイループというのはビレイヤーが着用してるハーネスの一部である。

写真-2 ビレイヤーの手元を上から見た所

その時に使う道具にカラビナがあるんだけど、このカラビナは正しい向きで使わないと強度が落ちる。下の写真-3のような向きになるとまずいわけである。落ちる距離によってはゲートが壊れてロープが抜けてしまうかもしれない。でもビレイしてる時に時々こんな状態になるのである。

写真-3 カラビナが横になっちゃった時

そうならないような写真-4のように工夫をしているカラビナがある。赤い丸の所にビレイループを通すんだけどそれが別の場所に行かないからカラビナの向きが変わらないってわけだ。

写真-4 赤い丸の所にビレイループが通る

ボッケ家のカラビナには写真-3のようなタイプではない。買い換えずに済む方法は無いものかと作ったのが写真-5の穴の空いたゴム板。ゴム板は自転車のチューブを切って作った物である。

写真-5 カラビナの向きが変わらないようにすめためのアタッチメント

ビレイしてない時は写真-5の小さな穴の方だけカラビナに通して置く。もう片方の穴はビレイする時にカラビナのゲート側を通し易くするために大きくしてある。

写真-6 ビレイする前は片方の穴だけカラビナを通して置く

ビレイする時はビレイループをセットした後、もう片方の穴をカラビナに通す。写真-7もっと固い材質でないと役に立たないのかと思ったがそうでもなかった。1日使ってみたがゴムがずれることは1度も無く、結果的にカラビナの向きも常に正しい向きになっていた。今後はもう一工夫してセットし易くする予定。

写真-7 ビレイループをセットした後、もう片方の穴をカラビナに通してセット完了

クライマーとビレイヤーの間は下の写真-2のように結ばれている。どちらもハーネスを着用していている。下の写真のビレイループというのはビレイヤーが着用してるハーネスの一部である。

その時に使う道具にカラビナがあるんだけど、このカラビナは正しい向きで使わないと強度が落ちる。下の写真-3のような向きになるとまずいわけである。落ちる距離によってはゲートが壊れてロープが抜けてしまうかもしれない。でもビレイしてる時に時々こんな状態になるのである。

そうならないような写真-4のように工夫をしているカラビナがある。赤い丸の所にビレイループを通すんだけどそれが別の場所に行かないからカラビナの向きが変わらないってわけだ。

ボッケ家のカラビナには写真-3のようなタイプではない。買い換えずに済む方法は無いものかと作ったのが写真-5の穴の空いたゴム板。ゴム板は自転車のチューブを切って作った物である。

ビレイしてない時は写真-5の小さな穴の方だけカラビナに通して置く。もう片方の穴はビレイする時にカラビナのゲート側を通し易くするために大きくしてある。

ビレイする時はビレイループをセットした後、もう片方の穴をカラビナに通す。写真-7もっと固い材質でないと役に立たないのかと思ったがそうでもなかった。1日使ってみたがゴムがずれることは1度も無く、結果的にカラビナの向きも常に正しい向きになっていた。今後はもう一工夫してセットし易くする予定。

トイレの流しだからそんなもんだろう。でも外には湧き水から引いて来たような洗い場があってそれには飲めないとは書いてない。山の上だから水源は同じだと思うだけにちと気になる。もう1つの貼り紙、黒い縁の赤い文字と凝った文字だけど電機ではなく電気だろう。

先月八ヶ岳に登った時に鎖場ですれ違った人は危なっかしかった。場所は下の地図の青い矢印の辺り。俺は「こんちは」と言ったけどその人の表情は挨拶どころではないって感じだった。

青矢印で擦れ違った所で黄色矢印は追いついた所@地図は昭文社

それから30分後くらいかな、山頂に行って戻って来たらその人はまだ鎖場に居た。今度は少し下の黄色い矢印の辺り。でもほんの少ししか下ってなかった。といって休んでたわけでは無さそうだ。そもそもこんな急な岩場では休んだ気分にならない。

その人を追い越した直後、ゴッツン、ゴッツンという音が上から聞こえた。何だろと思って振り返ったらソフトボールくらいの岩が上から転がって来たのだ。落としたのはその人に間違いないが何も言わないのだ。

幸い2mくらい向こう側を転がってったから良いけれど思わず注意した。反応が無いのでその人が来るのを待ってもう一言と思ったけど全然近づいて来ないのでサッサと下ることにした。

鎖に全体重をかけてる感じ

八ヶ岳の登山道、特に一番高い赤岳にはけっこう急な岩場を登り降りしないといけない。そこには鎖や梯子はあるけれどそれなりの登山技術はあった方が良い。というのも太い鎖なので安心と思ってるとその先にある支点が心細い物だったなんてことがよくあるからだ。だから鎖なんかに頼らずに登り降り出来るくらいの余裕があった方が良い。下の写真よりもっと怪しい支点があったけど残念ながら撮り損ねた。たまにはこの鎖に同時に何人も…

太い鎖はそれより細い鎖と針金で支えられている

それから30分後くらいかな、山頂に行って戻って来たらその人はまだ鎖場に居た。今度は少し下の黄色い矢印の辺り。でもほんの少ししか下ってなかった。といって休んでたわけでは無さそうだ。そもそもこんな急な岩場では休んだ気分にならない。

その人を追い越した直後、ゴッツン、ゴッツンという音が上から聞こえた。何だろと思って振り返ったらソフトボールくらいの岩が上から転がって来たのだ。落としたのはその人に間違いないが何も言わないのだ。

幸い2mくらい向こう側を転がってったから良いけれど思わず注意した。反応が無いのでその人が来るのを待ってもう一言と思ったけど全然近づいて来ないのでサッサと下ることにした。

八ヶ岳の登山道、特に一番高い赤岳にはけっこう急な岩場を登り降りしないといけない。そこには鎖や梯子はあるけれどそれなりの登山技術はあった方が良い。というのも太い鎖なので安心と思ってるとその先にある支点が心細い物だったなんてことがよくあるからだ。だから鎖なんかに頼らずに登り降り出来るくらいの余裕があった方が良い。下の写真よりもっと怪しい支点があったけど残念ながら撮り損ねた。たまにはこの鎖に同時に何人も…