「 ××ちゃん、ガソリン何処で入れてんの? 」

「 私、ガソリンの1円2円なんて気にしないっさぁ 」

「 え゛ーーーっ 」

旦那も俺も何処其処が一番安いなんてやってるというのになんて経済観念の無い人なんだと思った。

それから30年、そんな感覚の方がまともなのかなと思った。だからといってガソリン税に消費税がかかるようなテキトーなガソリン価格はダメだ。で、今だと50L入れると9千円くらいになる。1円2円の差だと出費が50円か100円違うだけ。あの店の方が安いなんて行ったらそのガソリン代で消える。そして30分以上の時間の無駄。だからガソリンなんてのは通りすがりに入れた方が良い。

最近、ガソリンは何処で入れるって話をしたら近所の顔見知りの所で入れるって人が居た。ガソリンが安い県外に一緒に行った時も満タンにして来たのでここでは入れないと言ってた。以前、ガソリン入れた後に財布を忘れたのに気がついたことがあった。これも30年前の話。毎週のように入れてたのに今払ってくれみたいな事を他人行儀に言われて不快感を覚えた。近所の店なら財布忘れてもツケが利くに違いない。長い目で見たらそういう店の方が良いのかな。

寒冷地だと年に2回タイヤ交換をする。その時に空気圧を調整するんだけど、次までは放ったらかしだ。去年の秋だったかな、まだタイヤ交換の時期ではなかったけど空気圧を調整した。良く覚えてないけど正規の圧より1割くらい減ってたかな。調整後に走ると燃費は1km/L良くなった。往復300kmの同じ道で比べたからまぁまぁ正確な値のはず。その燃費改善の割合は5%くらい。ガソリン価格で計算すると10円/Lくらい。だから空気圧調整も気にした方が良さそうだ。ちなみにXVは一番良い時の燃費が18km/Lくらい。暖機運転が終わったくらいで着いちゃう近所だと10km/Lかそれ以下になっちゃう。

「 私、ガソリンの1円2円なんて気にしないっさぁ 」

「 え゛ーーーっ 」

旦那も俺も何処其処が一番安いなんてやってるというのになんて経済観念の無い人なんだと思った。

それから30年、そんな感覚の方がまともなのかなと思った。だからといってガソリン税に消費税がかかるようなテキトーなガソリン価格はダメだ。で、今だと50L入れると9千円くらいになる。1円2円の差だと出費が50円か100円違うだけ。あの店の方が安いなんて行ったらそのガソリン代で消える。そして30分以上の時間の無駄。だからガソリンなんてのは通りすがりに入れた方が良い。

最近、ガソリンは何処で入れるって話をしたら近所の顔見知りの所で入れるって人が居た。ガソリンが安い県外に一緒に行った時も満タンにして来たのでここでは入れないと言ってた。以前、ガソリン入れた後に財布を忘れたのに気がついたことがあった。これも30年前の話。毎週のように入れてたのに今払ってくれみたいな事を他人行儀に言われて不快感を覚えた。近所の店なら財布忘れてもツケが利くに違いない。長い目で見たらそういう店の方が良いのかな。

寒冷地だと年に2回タイヤ交換をする。その時に空気圧を調整するんだけど、次までは放ったらかしだ。去年の秋だったかな、まだタイヤ交換の時期ではなかったけど空気圧を調整した。良く覚えてないけど正規の圧より1割くらい減ってたかな。調整後に走ると燃費は1km/L良くなった。往復300kmの同じ道で比べたからまぁまぁ正確な値のはず。その燃費改善の割合は5%くらい。ガソリン価格で計算すると10円/Lくらい。だから空気圧調整も気にした方が良さそうだ。ちなみにXVは一番良い時の燃費が18km/Lくらい。暖機運転が終わったくらいで着いちゃう近所だと10km/Lかそれ以下になっちゃう。

寒いし雨も降りそうなので車で出かけたら怪しい三脚と怪しい人物(写真-1)が目に入った。家に帰ってから後部カメラの映像(写真-2)を確認。移動オービスっぽい。帰りには居なかったからこの時は撤去中だった模様。

写真-1 前カメラの映像

写真-2 後カメラの映像

移動オービスは初めて見たんだけど、これまでの取締と違うのが今回分かった。それはその先で待ち伏せしてる人達が居ないという点だ。なので準備中だと思ったくらいだ。それと違反した場合、後になって通知が来る。兎に角普通のワゴン車でやってるようなので分かりにくい。そして腹立たしいのは、ここは家も無く周辺では一番安全そうな道、そこで取締をするってことだ。写真でもその様子が伝わると思う。

少し後でヨメもここを通るので電話したんだけどつながるまで5分かかった。出かける方向とは反対なのでわざわざ家に戻る必要は無かったけど、こういう偶然が重なるのが怖い。ちなみにヨメは帰って来た時にはそんな事はすっかり忘れてた。薄々予想してることだけど教え甲斐が無い。

移動オービスは初めて見たんだけど、これまでの取締と違うのが今回分かった。それはその先で待ち伏せしてる人達が居ないという点だ。なので準備中だと思ったくらいだ。それと違反した場合、後になって通知が来る。兎に角普通のワゴン車でやってるようなので分かりにくい。そして腹立たしいのは、ここは家も無く周辺では一番安全そうな道、そこで取締をするってことだ。写真でもその様子が伝わると思う。

少し後でヨメもここを通るので電話したんだけどつながるまで5分かかった。出かける方向とは反対なのでわざわざ家に戻る必要は無かったけど、こういう偶然が重なるのが怖い。ちなみにヨメは帰って来た時にはそんな事はすっかり忘れてた。薄々予想してることだけど教え甲斐が無い。

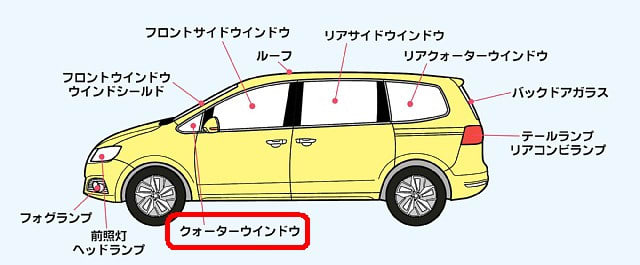

少し前からクォーターウインドウ(上図参照)の水垢が気になっていた。それを落とそうとしたけど全然。家にあるガラスクリーナーなどを使っても全然落ちなかった。

日が短くなると暗い時間に運転することが多くなる。少し前から夜の運転は避けるようにしてたけど、ここのところ特に運転しづらい。夜だと外灯や対向車のライト、夕暮れ時だと真正面からの西日、それが乱反射。白内障の始まりかと思ったがそうではなくフロントガラスの水垢による光の乱反射。何でもかんでも歳のせいにしてはいけないのだ。兎に角このままでは危険。業者に頼んでもフロントガラスの傷の時にように期待通りにならないような気がした。思い切ってフロントガラスを交換してスッキリしようと思ったけど、その前に自分で水垢取りをやってみることにした。

ソフト99のガラスリフレッシュは水垢取りに効果があったけどそれなりに力を入れてやらないといけなかった。薬剤だけでササッと汚れを拭き取る、そんな簡単ではなかった。それをフロントガラス全体でやるのは大変。そこで更に調べ、以下の物を揃えた。

- 京セラのサンダポリッシャー

- ボッシュのポリシングフェルト128mmφ2608613009

- スリーエムの3M ガラス磨きコンパウンド ミニ 5532M 150mL

最後に物を言うのはチカラ。そのための電動工具。汚れを落とした結果、乱反射が減って運転しやすくなった。

20年近く使った洗面所の流し台は黄ばんでたりでそれなりの使用感がある。それがポリッシャーとコンパウンドで磨くと流し台が真っ白になった。触った感じもツルツルに変わった。落ちると思ってなかった汚れが落ちるという発見。今回は全部で1万5千円くらいの出費。フロントガラスに関しては業者に頼んだ方が安い可能性もあったかも。でも色々分かったので授業料みたいなもんかな。

ヘッドライトを見たらカバーが随分と黄ばんでいた。狭い林道を走ってる時、道路脇の藪で傷ついたってのもあるかな。少し緑っぽく見えるのはそんな草のせいかな。

黄ばみと傷だらけのヘッドライト

表面をコンパウンドで磨くだけで思った以上に透明になった。それと模様があるのに初めて気がついた。兎に角表面を磨くだけでこんなに透明になるとは思わなかった。

磨いた後の透明感

電動のポリッシャーでやるのが楽だけど、調子に乗ってやってるとプラスチックのレンズが磨く時の摩擦熱によって融けて不透明になってしまう。なので電動でやる時は回転数控え目。それならヘッドライト程度の広さなら人力の方が良いかも。コンパウンドは『3M ガラス磨きコンパウンド ミニ 5532M』なんてのを使ったけど、プラスチックレンズならもっと安価なのでも磨けるような気がする。具体的な製品名はまだ分からないけど。

表面をコンパウンドで磨くだけで思った以上に透明になった。それと模様があるのに初めて気がついた。兎に角表面を磨くだけでこんなに透明になるとは思わなかった。

電動のポリッシャーでやるのが楽だけど、調子に乗ってやってるとプラスチックのレンズが磨く時の摩擦熱によって融けて不透明になってしまう。なので電動でやる時は回転数控え目。それならヘッドライト程度の広さなら人力の方が良いかも。コンパウンドは『3M ガラス磨きコンパウンド ミニ 5532M』なんてのを使ったけど、プラスチックレンズならもっと安価なのでも磨けるような気がする。具体的な製品名はまだ分からないけど。

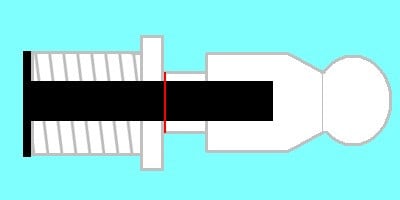

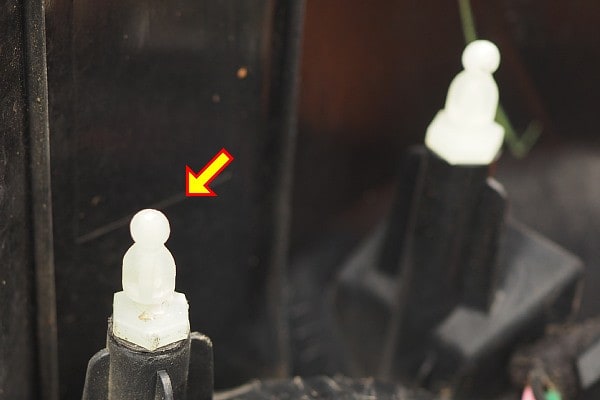

テールランプの折れたピンは放置するつもりだったけど、ヨメが瞬間接着剤で直せないのかと言う。だけど接着剤では強度が無さそうだ。

復元方法は幾つか思いついたけど離れた部分を細いボルトを芯棒としてつなげることにした。

工作技術が今ひとつで真っ直ぐには出来なかった。

テールランプを取り付けた後、再び外してピンが壊れてないかどうかを確認。ピンは無事だったので次に何か起きるまではこのままそっとして置く。

ピンをスパナで回そうとしたら金属に比べて柔らかい樹脂製なのでダメだった。そこでボックスレンチ。上手く行った。スパナだと当たる部分が2ヶ所だけど、ボックスレンチは6ヶ所あるので当った部分にかかる力が単純に3分の1になるからだろう。

ピンを入手したいけど名前が分からないのでネットで見つけることが出来なかった。たまたま数日前にディーラーから新しい担当者が決まったと連絡があった。ハガキにはメールアドレスが書いてない。なのでついでの時に挨拶がてら写真見せて聞いてみようかな。それにしても何故くびれた形をしてるんだろ。そうでなければ折れることはまず考えられないのに。

左側のポジションランプが消えている、後ろを走ってた友達が教えてくれた。家に戻ってから確認したら接触不良ではなく球切れ。この電球はブレーキランプも兼ねているんだけど、ブレーキランプが大丈夫なのは点滅時間が少ないからかな。こういうの指摘してくれる人は少ないんだけど、更にレアな人だった。というのもユーザー車検経験者。ヨメが今年車検したばかりなのにって話から分かった。そしてヨメのユーザー車検の体験談になった。

フィラメントが切れた

今までだと右のはまだ使えるからってことで交換はしなかった。でもこの類の部品は経験的にほぼ同時期にダメになる。なので左右一緒に交換。新旧べると9年物のフィラメントは波うっている。劣化するとこうなるのかな。

新品のフィラメントは真っ直ぐ

このまま使えば年内に切れる?@9年物

テールライトを外すと泥だらけ。9年分の汚れだ。それよりも交換のドサクサでピンが折れた。なんでこんなに簡単に折れるんだという素人修理アルアル。でも他にボルト2本で固定しているのでこのまま使う。

テールライトの裏は泥だらけ

ピンを折っちゃった@素人修理アルアル

電球の球切れ、英語で何と言うのか調べたら burned out と出た。なるほどね、確かにフィラメントは切れたのではなく焼け落ちたってわけだ。

今までだと右のはまだ使えるからってことで交換はしなかった。でもこの類の部品は経験的にほぼ同時期にダメになる。なので左右一緒に交換。新旧べると9年物のフィラメントは波うっている。劣化するとこうなるのかな。

テールライトを外すと泥だらけ。9年分の汚れだ。それよりも交換のドサクサでピンが折れた。なんでこんなに簡単に折れるんだという素人修理アルアル。でも他にボルト2本で固定しているのでこのまま使う。

電球の球切れ、英語で何と言うのか調べたら burned out と出た。なるほどね、確かにフィラメントは切れたのではなく焼け落ちたってわけだ。

中央高速を連休の中日に走った。日帰りなので長野からだから行きも帰りも渋滞とは無縁、のはずだったけど中央高速の韮崎ICと須玉ICの間で片側1車線にする道路工事中。12月3日まで予定されている。行きの渋滞は大したことなかったけど、帰りはこの区間をパスすることにした。田舎に住んだ結果、5分の渋滞を我慢出来ない人になっていた。渋滞にはまるくらいなら普段通らない道を走る方が良い。久々に走った道の周辺は随分と変わっていた。

黄矢印の所に渋滞情報

途中に工事区間の渋滞情報を示す臨時の装置があったんだけど見づらい位置。カーブが終わって直ぐに現れるんじゃ読み取れない。その後、他の場所にも同様の表示があって、高速使った時と使わない時の所要時間が書いてあるのが分かった。だけど字が小さいわ多いわ、書いてあれば良いってもんじゃない。

もっと考えて設置すべし

韮崎ICまで渋滞が続いてたけど幸い渋滞を避けることは出来た。それにしても連休の渋滞は事故があったこともあって田舎民的には凄かった。でも都会目線だと大したニュースでは無かったみたい。

韮崎ICまで工事渋滞

途中に工事区間の渋滞情報を示す臨時の装置があったんだけど見づらい位置。カーブが終わって直ぐに現れるんじゃ読み取れない。その後、他の場所にも同様の表示があって、高速使った時と使わない時の所要時間が書いてあるのが分かった。だけど字が小さいわ多いわ、書いてあれば良いってもんじゃない。

韮崎ICまで渋滞が続いてたけど幸い渋滞を避けることは出来た。それにしても連休の渋滞は事故があったこともあって田舎民的には凄かった。でも都会目線だと大したニュースでは無かったみたい。

渋滞を作る車は幾つかあるけど、その1つがパンダ模様の車。普段は制限速度40km/hのところを50km/hくらいで走ってるのにナンチャラ運動の時は40km/hで走る。といって卑怯な取り締まりから守ってくれている、とは思えない。ちなみにドライブレコーダーが示す速度はメーター表示よりも5%くらい低い。

佐久には無料高速道路があるけど片側1車線なので制限速度が70km/hと低い。もし目の前に遅い車がいるとどうにもならない。ヨメが臼田ICから入るとそこにノロノロ運転をしてるパンダ模様の車。いくら何でも遅すぎて迷惑。だけどパッシングしたら煽り運転扱いになるのかな。

パンダカーの前に車は居ない

追い越し出来る場所が1つだけある。場所は臼田ICから佐久南ICの間。ヨメはそこでパンダカーを追い越した。因縁をつけられることもなかった。その様子がドライブレコーダーに録画されていた。

追い越し前@前方カメラ

追い越し後@後方カメラ

ヨメが追い越した後、パンダカーはバックミラーの点。そしてその後ろにはヘッドライトの列。

パンダカーの大名行列

佐久には無料高速道路があるけど片側1車線なので制限速度が70km/hと低い。もし目の前に遅い車がいるとどうにもならない。ヨメが臼田ICから入るとそこにノロノロ運転をしてるパンダ模様の車。いくら何でも遅すぎて迷惑。だけどパッシングしたら煽り運転扱いになるのかな。

追い越し出来る場所が1つだけある。場所は臼田ICから佐久南ICの間。ヨメはそこでパンダカーを追い越した。因縁をつけられることもなかった。その様子がドライブレコーダーに録画されていた。

ヨメが追い越した後、パンダカーはバックミラーの点。そしてその後ろにはヘッドライトの列。

車検の帰り、初めてビーナスラインという道を走った。といっても松本側の端っこを少しだけ。そこを行くと美ヶ原高原美術館がある。ヨメが行こうと言ったけど、ケバい雰囲気を見て行く気がなくなった。わざわざここにそういうものをって感じ。少し走ったら廃墟となった施設があった。そこでちょっと休んで帰ることにした。

廃墟からの景色

途中でオープンカーとすれ違った。多分ダイハツのコペン。運転してるのは若い女、助手席には男。楽しそうだった。何が楽しいのかは分からないけど、俺は運転しててあまり楽しくなかった。クロスビーでカーブの多い道を走るのは楽しくないなとシミジミ。やはりこういう道では重心が低く足回りがしっかりした車が良い。でもそういう車は最低地上高が低いので舗装されてない林道は走りにくい。1台であれもこれもは無理だから2台持てば解決する。だけど買ったところで2台は乗りこなせない。自転車だってある。

コペンっぽい

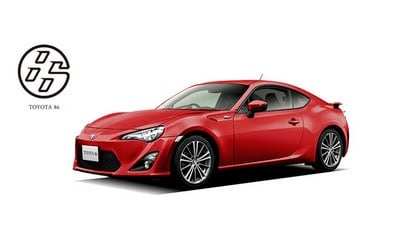

閃いた。そのためのレンタカーなのだ。ニッポンレンタカーのサイト見たらオープンカーは見当たらなかったけど、トヨタレンタカーには86があった。これって年齢制限あるのかな。でも軽井沢辺りだと70以上っぽい人がオープンカーに乗っている。車の色は赤。運転してる人の格好はというと大抵ハンチングを被っている。

トヨタレンタカーより

70歳というと落ち葉マーク。これは75までは任意。それよりもこんな初耳マークがあった。

?????

説明読まなければ何のマークなのか分からなかった。これは聴覚障害者標識で、耳が聞こえない人が運転してるという意味。こんなの蝶分からない。下のようなのなら少し考えて想像がつきそうなんだけどな。

デザインがなんとなく空耳アワーっぽい

途中でオープンカーとすれ違った。多分ダイハツのコペン。運転してるのは若い女、助手席には男。楽しそうだった。何が楽しいのかは分からないけど、俺は運転しててあまり楽しくなかった。クロスビーでカーブの多い道を走るのは楽しくないなとシミジミ。やはりこういう道では重心が低く足回りがしっかりした車が良い。でもそういう車は最低地上高が低いので舗装されてない林道は走りにくい。1台であれもこれもは無理だから2台持てば解決する。だけど買ったところで2台は乗りこなせない。自転車だってある。

閃いた。そのためのレンタカーなのだ。ニッポンレンタカーのサイト見たらオープンカーは見当たらなかったけど、トヨタレンタカーには86があった。これって年齢制限あるのかな。でも軽井沢辺りだと70以上っぽい人がオープンカーに乗っている。車の色は赤。運転してる人の格好はというと大抵ハンチングを被っている。

70歳というと落ち葉マーク。これは75までは任意。それよりもこんな初耳マークがあった。

説明読まなければ何のマークなのか分からなかった。これは聴覚障害者標識で、耳が聞こえない人が運転してるという意味。こんなの蝶分からない。下のようなのなら少し考えて想像がつきそうなんだけどな。

ヨメが働いている時は俺がユーザー車検をしてたけど、仕事は辞めたので前回からヨメ号の車検では一緒に松本まで行ってる。書類に関しては俺が作った見本を書き写すだけ。なのに「 ここは書かなくても良い 」と俺が言ってもああだらこうだら言って中々素直に言うことを聞かない。そのうち俺の声が大きくなる。

いざ出陣

検査ラインは前回同様1人でやる、というか俺が助手席に座って補助することが出来ないのだ。だから検査ラインに入ったら俺は見てるだけ。実際見学用通路に上って下の様子を見ていた。ヨメは2年ぶりとはいえ「 今回はなるべく自分でやってくれ 」という言葉で緊張した模様。そのせいかボンネットは開けられたものの固定するのに右往左往。検査官は凄いのがやってきたと思っただろうな。恐らく仲間内の宴会ではユーザー車検の猛者達の話題で持ちきりなんだろう。

検査ラインで最初にやるのは排ガス検査。細い検査棒、プローブと言うんだけど、それをマフラーに突っ込む。ヨメはそこで右往左往。プローブをマフラーに入れた後、検査官が「 プローブから放して 」と言ってもヨメは握ったまま。今度は強い口調で「 放して! 」と言われる始末。そんなのはまだある。「 じゃぁ戻して 」と検査官が言うとヨメは所定の置き場所ではなく再びマフラーに突っ込む。検査官が言ってる言葉に主語や目的語が無いから誤解しやすいけど漫才の世界。それよりもここで収穫があったのだ。それはヨメが人の言うことを素直に聞かないというのを自覚してくれたのだ。

こんな辛い思いをしても次もユーザー車検をやるのかと聞くと「うん」と肯定。ユーザー車検のメリットは費用が安いこと。というより無駄な部品交換をしないで済むから安上がりになる。それと車の安全性が向上したせいか自賠責保険が以前より安くなった。そんなこんなで全体の費用は安くなった。参考までに以前乗っていたフィットのも掲載。

検査ラインは前回同様1人でやる、というか俺が助手席に座って補助することが出来ないのだ。だから検査ラインに入ったら俺は見てるだけ。実際見学用通路に上って下の様子を見ていた。ヨメは2年ぶりとはいえ「 今回はなるべく自分でやってくれ 」という言葉で緊張した模様。そのせいかボンネットは開けられたものの固定するのに右往左往。検査官は凄いのがやってきたと思っただろうな。恐らく仲間内の宴会ではユーザー車検の猛者達の話題で持ちきりなんだろう。

検査ラインで最初にやるのは排ガス検査。細い検査棒、プローブと言うんだけど、それをマフラーに突っ込む。ヨメはそこで右往左往。プローブをマフラーに入れた後、検査官が「 プローブから放して 」と言ってもヨメは握ったまま。今度は強い口調で「 放して! 」と言われる始末。そんなのはまだある。「 じゃぁ戻して 」と検査官が言うとヨメは所定の置き場所ではなく再びマフラーに突っ込む。検査官が言ってる言葉に主語や目的語が無いから誤解しやすいけど漫才の世界。それよりもここで収穫があったのだ。それはヨメが人の言うことを素直に聞かないというのを自覚してくれたのだ。

こんな辛い思いをしても次もユーザー車検をやるのかと聞くと「うん」と肯定。ユーザー車検のメリットは費用が安いこと。というより無駄な部品交換をしないで済むから安上がりになる。それと車の安全性が向上したせいか自賠責保険が以前より安くなった。そんなこんなで全体の費用は安くなった。参考までに以前乗っていたフィットのも掲載。

| 項番 | 品目 | 実施年 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2022 | 2024 | ||

| 1 | 車種 | フィット(1300cc) | クロスビー(1000cc) | ||||

| 2 | 重量税(円) | 30,000 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 16,460 | 16,400 |

| 3 | 自賠責保険(円) | 24,950 | 24,840 | 27,800 | 25,380 | 20,100 | 17,650 |

| 4 | 検査手数料(円) | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,100 | 2,200 |

| 合計(円) | 56,650 | 51,140 | 54,100 | 51,680 | 38,660 | 36,250 | |

ヨメ号のエアコンから出る風が臭いっていうんでエアコン洗浄スプレーを買った。車用ではないので安価。フィルターの予備はあると思っていたら無かった。注文しても北海道に行く日までには間に合わない。先ずはエアコンのフィルターを取り出した。フィルターに鼻を近づけると臭かった。フィルターを外したままエアコンをつけてみると出て来る空気は臭わない。臭いの原因はフィルターと断定。ゴミはあまりついてないけどエアー・コンプレッサーで吹き飛ばした。

フィルターに洗浄スプレーを吹きつけた。出かける直前なので自然に乾くのは待てない。乾かすならドライヤーの方が速いけど裏目に出ると繊維が溶けて目詰まり。なのでコンプレッサーで液体を吹き飛ばした。完全には乾かないのでスプレー液の臭いは残っていた。でも嫌な臭いは減ったっぽい。出かけてから2時間ほどして臭いはしないという連絡があった。フィルターは注文したけど交換は暫く先だな。

フィルターと洗浄スプレー

フィルターに洗浄スプレーを吹きつけた。出かける直前なので自然に乾くのは待てない。乾かすならドライヤーの方が速いけど裏目に出ると繊維が溶けて目詰まり。なのでコンプレッサーで液体を吹き飛ばした。完全には乾かないのでスプレー液の臭いは残っていた。でも嫌な臭いは減ったっぽい。出かけてから2時間ほどして臭いはしないという連絡があった。フィルターは注文したけど交換は暫く先だな。

| 項目 | 金額(円) | 前回比 (円) | |

|---|---|---|---|

| 2022年 | 2024年 | ||

| 検査手数料 | 2,200 | 2,300 | +100 |

| 重量税 | 24,600 | 24,600 | 同じ |

| 自賠責保険 | 27,770 | 17,650 | -10,120 |

| 合計 | 54,570 | 44,550 | -10,020 |

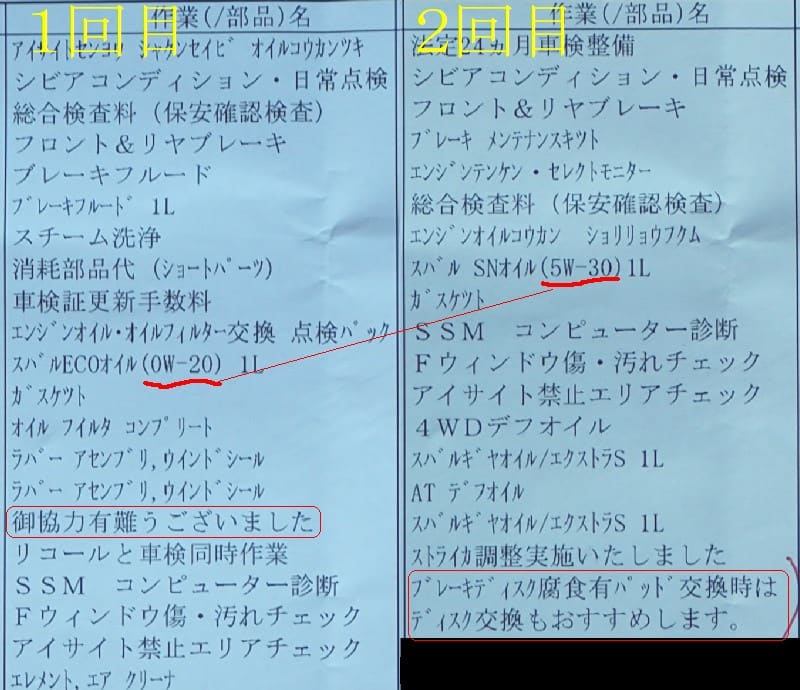

今回のユーザー車検は自賠責保険料が値下がりしてたので交通費入れても5万円を切った。XVの4回目の車検を終えたけど、車検の記録は3回目と4回目しかない。というのも1回目の車検は点検パックに入ってたので無料。なので記録しなかった。点検パックは5年間なので2回目の車検も無料だと思ったら違った。有料だと知った時、車検は自分でやると言えば良かったんだけど「 ま、いっか 」とディーラーに任せた。そしたら5~6万円くらいも余計にかかって後悔したけど後の祭り。そしてその時の費用の記録も取らなかった。

2回目の正確な費用をディーラーに聞いたんだけど記録ナシ。でも整備の詳細が残っていた。それも1回目と2回目が。初めて見た、というか当時はチラ見だったので内容をちゃんと読んだのは初めてだ。けっこう言いなりだなってのが印象だ。エンジンオイル交換だって1回目が0W-20なのに2回目は5W-30でオイルの粘度が違った。何故違う粘度のにしたかという説明は無かった。それと『御協力有難うございました』って作業名は何なんだよ。

唯一覚えていたのはブレーキディスクに腐食が有るので交換した方がと言われた事だ。それを聞いて「はぁ?」って感じだった。何故ならディスクは鋳鉄だから錆が出るなんて当たり前。ブレーキローターが早いペースで薄くなってるというのなら分かるけどね。ガソリンスタンドでエンジンオイルが汚れてますねと言われたような気分だった。

ユーザー車検の手順@備忘録のを前回の時に書いた。数年に1度くらい、手順などが微妙に変わるんだけど、前回の時は受付が自動化されていた。今回それをもう1度体験したので備忘録を少し整理。

松本の陸運支局

車検シールを貼る場所がフロントガラスの右上に限るとなった。これまでの車検シールは邪魔にならなければ何処でもOKだった。

これまでの車検シール

新しい車検シールはフロントガラスの右上に貼る

- A 車検証のQRコードを読ませて書類を印刷する。←これで受付終了。

- B 車検手数料、重量税、自賠責保険料を支払う。(自賠責保険料は地元の修理屋)

- C コース1に並んで検査。排ガスの検査から始まる。

マフラーにプローブを入れたらマットの上に立つ

- D 検査合格ならここで新しい車検証と車検シールを受け取る。

車検シールを貼る場所がフロントガラスの右上に限るとなった。これまでの車検シールは邪魔にならなければ何処でもOKだった。

今年はXVの4回目の車検の年。ユーザー車検なので陸運支局まで行かないといけないけど広い長野県には長野市と松本市にしかない。長野ナンバーだけど行きやすい松本まで山越えしてきた。買ってから9年、走行距離は9万kmなんだけど、日本製の車なら車検なんて10年越えの車だけにすれば良いのにという毎度のボヤキ。

車検証の大きさはこれまで 210mm×297mm というA4サイズだったのが新しいのは 105mm×177.8mm と面積で3分の1以下になった。それとステッカーを貼る位置が限定された。場所は車内から見てフロントガラスの右上。これまでは目障りだからとバックミラーの後ろに貼って自分からは見えないようにしたんだけど今後はダメなのでやや目障り。自分からステッカーなんて見えなくても良いと思うんだけどねぇ。

車検は終わり何処かで弁当を食べることにした。その日は暑かったけど見渡す限り木陰が見当たらない。街中を走り回ってもウロウロするだけだ。そしたら陸運支局の建物に少し日陰があったのを見つけた。正午近いので影は短かったけどその日陰に移動。窓全開にして車内で食べた。そこから見えたのがこの景色。正面に見えた山は前回安曇野から見たのと同じ山っぽい。眼の前を中央西線の特急などが4回くらい通過した。

左:常念岳(じょうねんだけ)2,857m 右:横通岳(よことおしだけ)2,767m

車検証の大きさはこれまで 210mm×297mm というA4サイズだったのが新しいのは 105mm×177.8mm と面積で3分の1以下になった。それとステッカーを貼る位置が限定された。場所は車内から見てフロントガラスの右上。これまでは目障りだからとバックミラーの後ろに貼って自分からは見えないようにしたんだけど今後はダメなのでやや目障り。自分からステッカーなんて見えなくても良いと思うんだけどねぇ。

車検は終わり何処かで弁当を食べることにした。その日は暑かったけど見渡す限り木陰が見当たらない。街中を走り回ってもウロウロするだけだ。そしたら陸運支局の建物に少し日陰があったのを見つけた。正午近いので影は短かったけどその日陰に移動。窓全開にして車内で食べた。そこから見えたのがこの景色。正面に見えた山は前回安曇野から見たのと同じ山っぽい。眼の前を中央西線の特急などが4回くらい通過した。

XVの車検が今月の28日で切れるのでそろそろ準備。一番肝心のブレーキパッドの厚さを点検。動かなくなる故障は泣けば済むけど止まらない故障は困る。新しいパッドにしてまだ3年ほどなので問題無いはずだけど点検。冬タイヤから夏タイヤに交換した時にやれば良かったけどつい面倒臭いと思ってパス。

先ずはタイヤを外す。パッドが見えるようにするためにキャリパーの片側のネジを外し、上に持ち上げる。点検中にキャリパーが下がってこないように針金ハンガーを切った針金で吊るす。

写真-1 後輪のブレーキ

写真-2、錆が浮いてるのがブレーキのディスク。ディスクの両側にはパッド。元の厚さが10mmくらいなのでまだまだ余裕。1万kmで1mm減るくらいの計算だ。

写真-2 厚さは両方共7mmくらい

写真-3は前輪。後輪より負荷がかかるのでディスクには冷却用の穴があってその分厚い。前輪のパッドを点検する時はハンドルを切っといた方がやりやすいけど、それを忘れた。なので物差しが斜めになったりで写真が今ひとつ。で、こちらのパッドも問題なし。

写真-3 前輪のディスクには冷却用の穴

写真-4 前輪のバッドも厚さ7mmくらい

キャリパーにはパッドが見える覗き穴がある。そこから覗けばタイヤを外すだけで済むけど厚さを測りにくい。なのでキャリパーをずらすんだけど、たまにやるとネジを外してもキャリパーが固着してて動かなかったりする。

矢印の間がパッド

先ずはタイヤを外す。パッドが見えるようにするためにキャリパーの片側のネジを外し、上に持ち上げる。点検中にキャリパーが下がってこないように針金ハンガーを切った針金で吊るす。

写真-2、錆が浮いてるのがブレーキのディスク。ディスクの両側にはパッド。元の厚さが10mmくらいなのでまだまだ余裕。1万kmで1mm減るくらいの計算だ。

写真-3は前輪。後輪より負荷がかかるのでディスクには冷却用の穴があってその分厚い。前輪のパッドを点検する時はハンドルを切っといた方がやりやすいけど、それを忘れた。なので物差しが斜めになったりで写真が今ひとつ。で、こちらのパッドも問題なし。

キャリパーにはパッドが見える覗き穴がある。そこから覗けばタイヤを外すだけで済むけど厚さを測りにくい。なのでキャリパーをずらすんだけど、たまにやるとネジを外してもキャリパーが固着してて動かなかったりする。