いつもの京阪鉄橋。

見えてきました近江富士。

スーツケース長男宅に運びました。

大型テレビの次は。

コーヒーメーカー。

と出会っています。

コダーイ(左)と2番目の妻のピーツェリー・サロルタ(中)、そしてベーラ・バルトーク(右)(音楽院にて)1960年代

カーウェンのソルフェージュ手話の描写。これをコダーイは流用しています。

の愛国・革命の詞に対して数曲の作曲をしました。

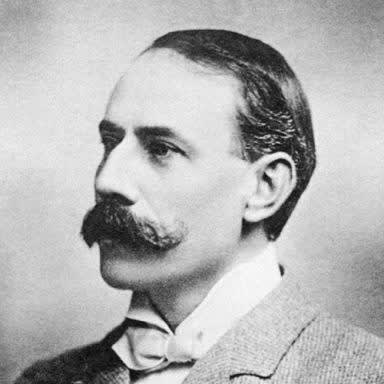

エマニュエル・アドリアエンセン( 1554年頃アントワープ生まれ - 1604年2月27日アントワープに埋葬)は、フランドルの リュート奏者、作曲家、音楽教師でした。

彼はPratum Musicum

を著しました。

これにはリュート独奏の楽譜と、さらに重要なことに、複数のリュートとリュートと声楽を含む様々なアンサンブルのためのマドリガーレの楽譜が含まれています。

彼はまた、自身の音楽学校で音楽教師としての活動を通じて、次世代のリュート奏者に重要な影響を与えました。

エマニュエル・アドリアンセンは1540年から1555年の間にアントワープで生まれました。

彼の幼少期や訓練についてはほとんど知られていません。

1574年に音楽を学ぶためにローマに渡ったことは知られています。

アントワープに戻ると、兄のギースブレヒトとともにリュート学校を開きます。

兄弟は1587年にアントワープの音楽家ギルドと対立しましたが、それは彼らがギルドのメンバーにならずに音楽家として活動していたためです。エマニュエルは後にギルドのマスターになりました。

彼は1584年にシビラ・クレランと結婚し、6人の息子と1人の娘をもうけました。

彼らの息子である

アレクサンダー(1587年 - 1661年)、ヴィンセント(1595年 - 1675年)、ニクラエス(1598年 - 1658年)は、それぞれ静物画家、戦争画家、肖像画家になりました。

アントワープ陥落(八十年戦争(オランダ反乱)中の1584年7月から1585年8月までの1年以上続いた包囲戦の末、1585年8月17日にアントワープが陥落しました。)

ジブラルタルの戦い、1607年

の前、エマニュエルはカルヴァン派だったようで、アントワープ陥落後に長男にのみカトリックの洗礼を受けさせました。

アントワープ陥落後のアントワープ市民衛兵の粛清記録には、彼はカトリック教徒として登録されています。

彼の富とアントワープ社会の上層部との良好なコネが彼を守ったのかもしれません。

エマニュエルは後に市民衛兵 の隊長に任命され、定期的な収入を得られるようになりました。

聖セバスティアヌスを守護聖人とするアムステルダムのアーチェリー民兵隊、1653年、バルトロメウス・ファン・デル・ヘルスト作

1595年、彼はネーデルラント共和国の軍隊に占領されていた隣町リールの解放に参加しました。

アドリアンセンは裕福な市民となり、おそらくは貴族を含む地元の名士たちと頻繁に会い、リュートの妙技を高く評価されました。

またリュート音楽の出版により、国際的に名声を得ました。

教師として、彼は出版した優れたタブ譜と、おそらくデンスやヨアヒム・ファン・デン・ホーヴェらを生徒にしていたアントワープのリュート学校の創始者であったことから、重要な役割を果たしました。

エマニュエル・アドリアンセンは、1604年2月2日に遺言を残してから、1604年2月27日にアントワープの聖ジェームズ教会で葬儀と埋葬が行われるまでの間にアントワープで亡くなりました。

彼の死後、妻は再婚し、後に末息子のニクラエスを連れてネーデルラント共和国のライデンに移住しました。

ロンバウツの絵画に出てきたリュートは、このような音楽を奏でていたのかもしれません。

リュート独奏曲

Nonette ノネット

(Une Jeune Fillette若い女の子), Almandアルマンド -

Emanuel Adriaenssenエマニュエル アドリアンセン