月曜日の夕方からエスカルのメンバーの今川さんに誘われて有志で出演する今川教室の発表会デモ演奏の練習に行きました。

D管であるにもかかわらず、楽譜は実音で記譜されたため移調楽器ではありません。

クラシカル・フルート(6キー)

メイヤー式フルート(10キー)

デュモン 総象牙 トラヴェルソ

パッドの材質は皮などですが、製作者によって異なり、スズ系合金のピューター製の弁を用いるものもあります。

アクロス フルート 樹脂製

J.H.Rottenburgh 1740年頃 R.Tutz作 つげ 415Hz & 440Hz

G.A.Rottenburgh 1760年頃 R.Tutz作 つげ 415Hz

柘植 復刻

復刻オトテールモデル アフリカンブラックウッド一部樹脂製象牙に変更可能 オトテール商会

本町の貸しレッスン室スマイルズに着くと今川さんと田中さんが二重奏の真っ最中。

同じメンバーの田中さんは最近トラベルソを買いました。

今川さんもトラベルソを持っていてその楽器とテレマンの二重奏を披露するのです。

二人とも熱が入っています。

その後、私と今川さんでハイドンの「ロンドントリオ」を一回合わせ、いよいよ垣内さんもはいってドビュッシーの「亜麻色の髪の乙女」フルート四重奏版。

こちらはモダンフルート、パウエル、SANKYO、ムラマツ。

練習の後、近くの焼き鳥屋さんで一杯呑んで帰りました。…私は呑めないので烏龍茶。

普段あまり話す時間が無いのでいろいろ話せて楽しかった〜。

前日の定演の余韻も充分に堪能しました。

焼き鳥屋さんってほとんど入ったことがなかったけれど、安くて美味しいですね。

特に鶏皮揚げが美味しかった。

癖になりそうです。

お腹すきすぎてて写真撮れませんでした。

フラウト・トラヴェルソ(伊:Flauto traverso)は木管楽器の古楽器の一種で、今日のフルート(モダン・フルート)の前身となった横笛です。

バロック期以前には、西洋音楽においてフルートといえば縦型のリコーダーの方が主流であったことから、「traverso(横向きの)」という修飾語を付けてフラウト・トラヴェルソと呼ばれていました。

バロック・フルート(4分割型,上方はピッチの異なる替え管,復元楽器

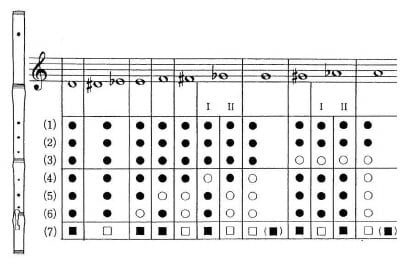

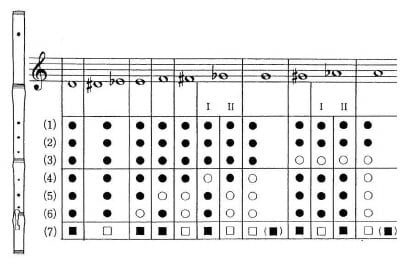

バロック期における典型的なトラヴェルソにはトーンホールが7つあり、歌口に近い側の6つの穴は、左手の第2 - 4指と右手の第2 - 4指で直接押さえる。最下流の穴には指が届かないので、右手第5指で押すと穴が開くシーソー形のキーが設けられています。

この形態から「1キーフルート」とも呼ばれます。

頭部管・中部管・足部管の3部分に分割されるものと、頭部管・左手管・右手管・足部管の4部分に分割されるものとがあり、キーは足部管に付いています。

モダン・フルートはキーを必ず右側にして構えるが、1キーフルートは足部管を回転させれば左側に構えることもできます。(この場合キーは左手第5指で操作します。)

音域はD4からE6までというものが一般的です。B6までの運指が知られていて、A6あたりまでは出しやすい楽器もあります。

D管であるにもかかわらず、楽譜は実音で記譜されたため移調楽器ではありません。

長調について考えると、D-dur(ニ長調)、G-dur(ト長調)、A-dur(イ長調)は比較的大きな音量で演奏できますが、それ以外の調ではクロスフィンガリングによって出す弱々しく不安定な半音が多くなるため、演奏は簡単ではありません。

五度圏の図で D-dur(ニ長調)から遠い調ほど演奏が困難になっていきます。

モダン・フルートと比べるとシンプルで、複雑なキーメカニズムはなく、頭部管のリッププレートもありません。

外径は全体的にモダンフルートよりも太く、内径は頭部管から足部管に向かってしだいに小さくなる円錐形になっています。

管の結合部はテノンと呼ばれ、糸を巻いてあるものと薄いコルクを巻いてあるものとがあり、適宜コルクグリースを塗布して気密を保ちます。

クラシカル・フルート(6キー)

古典派以降の時代になると、より多くの調に対応できるよう、半音を出すための新たなトーンホールが設けられ、これを開閉するキーが付け加えられていきます。

さらに、高音域を出しやすくするために管の内径を細めるなどの改変がされて、変貌していきます。

メイヤー式フルート(10キー)

1847年のベーム式フルートの登場によって、トラヴェルソの時代は終焉を迎えます。

トーンホールの径を大きくして音量を増すなどの改良が加えられた多キーのメイヤー式フルートは、フランスを除くヨーロッパやアメリカで、1930年代まで使われていました。

モダン・フルートは、ほとんどが銀や洋白などの金属で作られていますが、古いものはほとんど木製です。

フラウト・トラヴェルソの管体の材質としては柘植(つげ)や楓(かえで)、梨(なし)、黒檀(こくたん)、グラナディラなどが用いられます。

木材以外で最も多く使用された材料は象牙で、総象牙製のフルートはとりわけ王侯貴族に愛用されました。

デュモン 総象牙 トラヴェルソ

木製フルートでも、結合部の飾りあるいは補強のために銀や象牙のリングを用いているものがあります。

しかし、象牙は割れやすいので今日まで残っている当時の楽器には、割れを補修してあるものが多いです。

キーは銀や真鍮(黄銅)、洋白などで作られていて、穴を塞ぐ部分には薄いシート状のパッドが貼られて空気漏れを防いでいます。

パッドの材質は皮などですが、製作者によって異なり、スズ系合金のピューター製の弁を用いるものもあります。

なお、現在はABS樹脂製のトラヴェルソも発売されていて、油を塗布する必要がなく、メンテナンスが容易です。

アクロス フルート 樹脂製

アムステルダムの木管楽器製作家リチャード・ハッカ(Richard Haka, 1645-1705)の作った3分割フルートが、現存する最古のバロック・フルートであるといわれています。

いつ頃誰によって最初に考え出されたのか、確かなことはわかっていません。

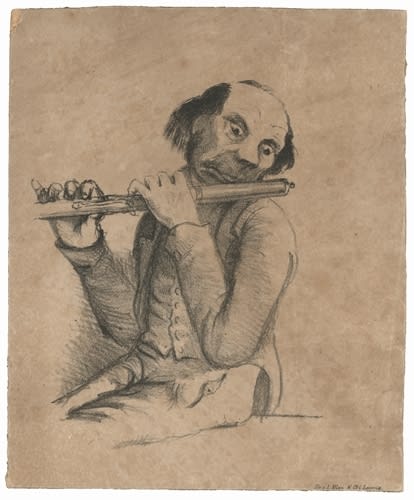

ジャック・オトテール(Jacques-Martin Hotteterre,1674-1763,フランス)…通称オトテール・ル・ロマン。オトテール一族はフランスの著名な楽器製作者。3分割式のモデルがよく知られています。

ヨハネス・ヒアキントス・ロッテンブルク(Johann Hyacinthus Rottenburgh,1672-1756,ベルギー)…JHRでなく、IHRと略記されることがあります。

J.H.Rottenburgh 1740年頃 R.Tutz作 つげ 415Hz & 440Hz

ゴットフリード・アドリアヌス・ロッテンブルグ(Godfridus Adrianus Rottenburgh,1703-1768,ベルギー)…ヨハネス・ヒアキントス・ロッテンブルクの息子。GARと略記されることがあります。

G.A.Rottenburgh 1760年頃 R.Tutz作 つげ 415Hz

トーマス・ステインズビー・ジュニア(Thomas Stanesby Jr.,1692-1754,イギリス)…父親のトーマス・ステインズビー(Thomas Stanesby Sr.)も著名な楽器製作者。

ピーター・ブレッサン(Peter Jailliard Bressan,1663-1731,イギリス)…銀象嵌を施した独特のデザインを持つ4分割式フルートがよく知られています。

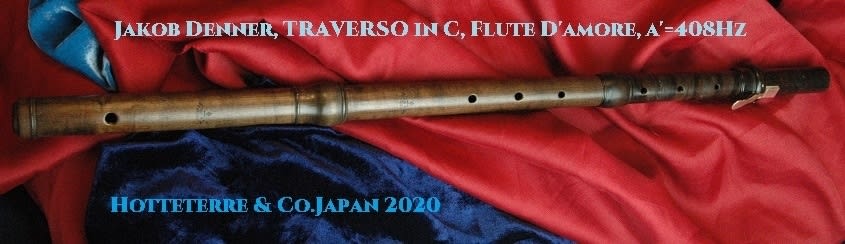

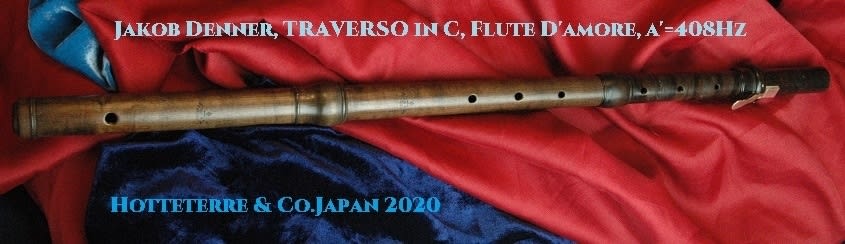

ヤーコブ・デンナー(Jakob Denner,1681-1735,ドイツ)…父親のヨハン・クリストフ・デンナー(Johann Christoph Denner,1655-1707)も著名な楽器製作者。

アウグスティン・グレンザー(Carl Augustin Grenser,1757-1814,ドイツ)

柘植 復刻

クロード・ローラン(Claude Laurent,?-1848,フランス)…クリスタルガラス製フルートの製作者。今日の木管楽器に広く使われているキーポストの構造を考案したことでも知られています。

ジャック・オトテール(Jacques-Martin Hotteterre,1674-1763,フランス王国パリ生没)

は、マルタン・オトテール(1712年死去)とマリー・クレスピーの息子としてパリで生まれました。

1704年頃、ジャック=マルタン・オトテールは従兄弟のジャックの後任として宮廷の「basse de hautbois et taille de violon」の職に就きました。

オトテールは、フラウト・トラヴェルソの設計に数々の変更を付け加えました。

最も重要なのは、フルートを3つの部分に分け、頭部(マウスピース付き)、胴体(ほとんどの音孔つき)、脚部(いくつかの音孔あり)としたことです。

復刻オトテールモデル アフリカンブラックウッド一部樹脂製象牙に変更可能 オトテール商会

また、彼はオーボエの改良でも知られています。

1708年作曲

フルートトラヴェルソとその他の低音楽器のための最初の作品集