現在のパ・リーグの中で最も熱いファンの声援が送られているのは千葉ロッテマリーンズだろう。野球というよりサッカーに近いスタイルの応援はいまやすっかりプロ野球の中でもおなじみのものとなり、他球団でもそのスタイルが少しずつ広まっているように思う。また、パに限らずセとの交流戦でのビジターでも、外野スタンドに陣取る黒い集団の存在感はすごい。私もこのところ年に1回、そういうアウェーの集団に収まってその熱気を肌で感じているのだが・・・・。

今でこそ各地のファンの声援も大きいが、さて時代をさかのぼってみると、ほんの20年も前、昭和から平成初めにかけての時期のパ・リーグの球場といえば「ガラガラ」というのが定番であった。ダイエーが移った福岡は別としても、日本ハム戦は後楽園~東京ドームでは巨人の裏試合扱いだったし、関西の球団も似たようなものであった。私の地元・藤井寺球場も、準本拠地として使っていた日生球場ともどもボロ球場の代名詞のような言われようであった。ただ、そういうところで野球を見ていたというのは今ではできない貴重な経験のようにも思うのである。

さて、そんなパ・リーグのマイナーさの象徴とも言われているのが「川崎ロッテ・オリオンズ」である。もちろん球団名はロッテ・オリオンズであり、頭に「川崎」とついたのは、1978~1991年まで川崎球場を本拠地とした時期を指すときの便宜的な呼び方。テレビのプロ野球珍プレーでは、ガラガラのスタンドで流しそうめんをやっていたり、カップルがいちゃついていたりというシーンがよく流され、オリオンズは決して万年Bクラスの球団ではないし、名選手も多かったのだがどうしてもマイナーな扱いとなってしまっていた。近鉄ファンとしては、あの昭和最後の名勝負「10・19」の舞台となったことはいつまでも記憶に残ることであるが・・・。

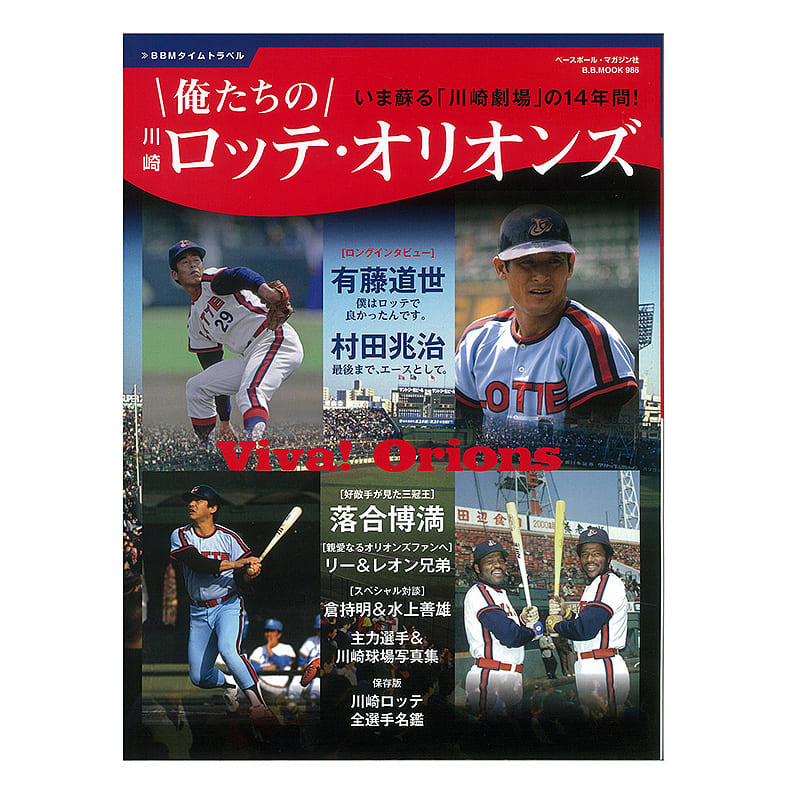

そんな、なかなか日の当たらない「川崎ロッテ・オリオンズ」を徹底して取り上げたのが本書。これまでベースボール・マガジン社の書籍で近鉄、阪急、南海の歴史を取り上げたものは読んでいたが、それに負けず劣らず濃い内容となっている。

そんな、なかなか日の当たらない「川崎ロッテ・オリオンズ」を徹底して取り上げたのが本書。これまでベースボール・マガジン社の書籍で近鉄、阪急、南海の歴史を取り上げたものは読んでいたが、それに負けず劣らず濃い内容となっている。

村田兆治、有藤通世、落合博満、リー兄弟などのインタビュー、メッセージ(落合についてはオトナの事情でインタビューができなかったのか、好敵手という立場で山田久志のインタビューだった)がある一方、「あの頃、どうしてガラガラだったのか」という、球団とファン、地域のかかわりについて論じた一文もあった。その当時はそういう意識では見ていなかったのだが、この歳になるとなるほどと思うこともある。川崎から千葉に移って新たなファンを獲得したロッテ、藤井寺から大阪に移って球団を消滅させた近鉄・・・それも時代の妙なのかとうならせることである。

子どもの頃はもちろん川崎球場に行くことなどできず、私が初めて訪ねたのはちょうど5年前の「10・19」。現在はアメフトを中心とした球技場として残されており、照明塔を初めとしてところどころに野球場だったころの名残が見られる。仮設スタンドに座って、芝の上を左右に行き来するアメフトの試合を眺めながら、見ることのなかった往年の野球風景を想像してみたものである。できればまた、もう一度訪れてみたい。

余談であるが、オリオンズのことが出たので先日の話を。このブログでもおなじみの鈍な支障さんと一献やっていたのだが、いつものように野球の話となり、その中で、「オリオンズが西鉄のエースだった稲尾和久を監督に迎えたのは、本拠地を川崎から福岡に移転させるという計画があったからだ」という、結構知られているエピソードのことが出た。

そこで出たのが、「もしロッテが福岡に行っていたら、パ・リーグの歴史もまた違ったものになってたかもしれませんな」ということである。つまり福岡ロッテ・オリオンズ。そうなると、ダイエーが南海を買収した場合は、本拠地は神戸になっただろう。オリックスはどうだろうか。阪急を買収して、ひょっとしたら関東、それこそ千葉に行っていたか(まだ北海道や東北に本拠地を、という展開にはならないだろう)。ただそうすると、仰木監督というのも考えにくく、イチローは誕生しなかったかな。近鉄はどこかに買われたとしても、球団合併までは行かなかったか。そうすると楽天は生まれず、今年、田中マー君の力で日本一になることもなかったか・・・・。プロ野球の勢力図もまた別の展開をすることだろうし、想像はどこまでも広がっていく。

野球のシーズンオフ、たまにはこうした「歴史」を紐解き、イフエニイをやってみるのも、面白いものである・・・。