石鎚神社に参詣後、その麓にある前神寺に向かう。桓武天皇の勅願寺であるという石碑が立つ。元々は石鎚神社と同じく役行者が開いたとされているが、平安時代以降は、石鉄権現の東の遥拝所としての歴史を持つ。

石鎚神社に参詣後、その麓にある前神寺に向かう。桓武天皇の勅願寺であるという石碑が立つ。元々は石鎚神社と同じく役行者が開いたとされているが、平安時代以降は、石鉄権現の東の遥拝所としての歴史を持つ。 ここからは少しややこしくなるのだが、この前神寺は「里前神寺」との呼び方があるそうだ。その「里前神寺」に対する「奥前神寺」というのが現在の石鎚山の上の成就社である。

ここからは少しややこしくなるのだが、この前神寺は「里前神寺」との呼び方があるそうだ。その「里前神寺」に対する「奥前神寺」というのが現在の石鎚山の上の成就社である。明治の神仏分離、廃仏毀釈により「里前神寺」と「奥前神寺」はいずれも石鎚神社となり、その後、「里前神寺」が再興される形で現在の前神寺となり、「奥前神寺」は今宮道の最終地点に再興された。またロープウェイの開通にともない、「奥前神寺」が山上駅近くに移され、成就社となった。

・・・ここまで書いて何が何だかややこしい話になっているのだが、要は、現在の八十八所の前神寺は最初から弘法大師霊場の札所だったわけではなく、石鎚信仰と深く結びついた歴史があるということだ。

入り口から駐車場と墓地を抜けて境内に入る。大型連休の前半、白衣、笈摺姿の人も目立つ。まず目に付くのが大師堂で、本堂はこの先である。少し参道を歩く。

入り口から駐車場と墓地を抜けて境内に入る。大型連休の前半、白衣、笈摺姿の人も目立つ。まず目に付くのが大師堂で、本堂はこの先である。少し参道を歩く。

途中には滝に打たれる不動明王の像もある。像の下の岩肌には多くの1円玉がこびりついている。何かご利益があるのだろうか。

途中には滝に打たれる不動明王の像もある。像の下の岩肌には多くの1円玉がこびりついている。何かご利益があるのだろうか。

この先が普通の寺とは雰囲気が違う、ちょっと隔離されたようにも見える空間である。その正面奥に本堂が見える。両側に回廊を従える姿というのは、これまでの八十八所の札所では見なかったのではないかと思う。見た目は寺というよりは神社である。この本堂は1972年の再建で、屋根は銅板で葺いているそうだ。

この先が普通の寺とは雰囲気が違う、ちょっと隔離されたようにも見える空間である。その正面奥に本堂が見える。両側に回廊を従える姿というのは、これまでの八十八所の札所では見なかったのではないかと思う。見た目は寺というよりは神社である。この本堂は1972年の再建で、屋根は銅板で葺いているそうだ。 本堂に近づくと正面には丸に石の字の石鎚神社(石鎚本教)の紋が見える。先ほど神社にお参りしただけに、ここは神社の別当寺なのだなと感じる。ただ、八十八所めぐりの多くの人は札所の一つとして前神寺は訪ねるが、その奥(というか本家)の石鎚神社は参詣しないのだろう。何も石鎚山に登れということではないが、札所の歴史を実感するのならせめて石鎚神社くらいは手を合わせてもいいのではと思う。

本堂に近づくと正面には丸に石の字の石鎚神社(石鎚本教)の紋が見える。先ほど神社にお参りしただけに、ここは神社の別当寺なのだなと感じる。ただ、八十八所めぐりの多くの人は札所の一つとして前神寺は訪ねるが、その奥(というか本家)の石鎚神社は参詣しないのだろう。何も石鎚山に登れということではないが、札所の歴史を実感するのならせめて石鎚神社くらいは手を合わせてもいいのではと思う。

本堂の敷地の横に鳥居と石段があり、これを上がると石鉄権現堂がある。ただこちらに来る人は他にいなかった。

本堂の敷地の横に鳥居と石段があり、これを上がると石鉄権現堂がある。ただこちらに来る人は他にいなかった。 元に戻る形で大師堂にお参りする。本堂や石鉄権現堂が存在感あっただけに、ここばかりは大師堂も付け足しのようなお参りとなった。

元に戻る形で大師堂にお参りする。本堂や石鉄権現堂が存在感あっただけに、ここばかりは大師堂も付け足しのようなお参りとなった。

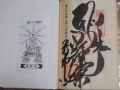

納経所に向かう。入口横には「真言宗石鉄派」の文字がある(「鉄」は正しくは金へんに「夫」だが、変換が面倒なので「鉄」にしておく)。真言宗にもさまざまな派があるが、石鉄派というのは石鎚信仰をベースとした独特なものだと思う。毎年7月1日から10日間の「お山開き」の期間が特別なものだという。この期間は、普段前神寺に安置されている石鉄権現が石鎚山に上がり、それに合わせて大勢の石鎚本教の信徒たちも一斉に山登りをする。普段はハイキング客で賑わう石鎚山も、この期間だけは白衣姿の信徒たちであふれ返るという。

納経所に向かう。入口横には「真言宗石鉄派」の文字がある(「鉄」は正しくは金へんに「夫」だが、変換が面倒なので「鉄」にしておく)。真言宗にもさまざまな派があるが、石鉄派というのは石鎚信仰をベースとした独特なものだと思う。毎年7月1日から10日間の「お山開き」の期間が特別なものだという。この期間は、普段前神寺に安置されている石鉄権現が石鎚山に上がり、それに合わせて大勢の石鎚本教の信徒たちも一斉に山登りをする。普段はハイキング客で賑わう石鎚山も、この期間だけは白衣姿の信徒たちであふれ返るという。今回四国八十八所めぐりと合わせて石鎚山に登ろうと思ったのは、山開きの期間とは異なるが、こうした信仰の山、八十八所とも縁のある山ということで、一度見てみようと思ったからである。5月の大型連休後半は天候にも恵まれそうだし、何とか行けるだろう。

これでこの日(4月29日)の札所めぐりは終了で、参道を通り、国道11号線を渡って石鎚山の駅に着く。もちろん無人駅で、きっぷの自動券売機もない。今回は大阪から伊予小松までの往復の乗車券をあらかじめ購入しており、伊予小松~石鎚山間をムダにすることになるが、遠距離の乗車券なので運賃は同じようなものである。やってきた列車(2両編成だが後1両は回送扱い)は観音寺行き。まずは伊予西条に向かう。

これでこの日(4月29日)の札所めぐりは終了で、参道を通り、国道11号線を渡って石鎚山の駅に着く。もちろん無人駅で、きっぷの自動券売機もない。今回は大阪から伊予小松までの往復の乗車券をあらかじめ購入しており、伊予小松~石鎚山間をムダにすることになるが、遠距離の乗車券なので運賃は同じようなものである。やってきた列車(2両編成だが後1両は回送扱い)は観音寺行き。まずは伊予西条に向かう。 伊予西条では回送車両の切り離しや特急の追い越し、行き違いのため20分以上停車する。駅の両側にある四国鉄道文化館は鉄道イベントのためこの時間も家族連れで賑わっている。その中で、イベント参加後とおぼしき親子連れも何組か時間待ちの鈍行に乗ってくる。そのほとんどが母親やお婆ちゃんに連れられた子どもで、父親はクルマでどこかこの先の駅に迎えに回るのだろう。普段のお出かけは家族揃ってクルマなのだろうが、こういうイベントだから子どもを「珍しく」電車に乗せようということかな。果たして、多くは2つ先の新居浜で下車した。

伊予西条では回送車両の切り離しや特急の追い越し、行き違いのため20分以上停車する。駅の両側にある四国鉄道文化館は鉄道イベントのためこの時間も家族連れで賑わっている。その中で、イベント参加後とおぼしき親子連れも何組か時間待ちの鈍行に乗ってくる。そのほとんどが母親やお婆ちゃんに連れられた子どもで、父親はクルマでどこかこの先の駅に迎えに回るのだろう。普段のお出かけは家族揃ってクルマなのだろうが、こういうイベントだから子どもを「珍しく」電車に乗せようということかな。果たして、多くは2つ先の新居浜で下車した。 私はというと、この日は翌日の65番の三角寺参りと、午後からの四国アイランドリーグ観戦のために川之江に泊まる。このまま乗車する。新居浜市から四国中央市に入る。右手には山、左手には開けた田畑とその向こうに海もちらりと見える。この辺りは八十八所の札所がないエリアで、歩きで回る人には平坦な道のりながら結構苦痛な区間なのだという。

私はというと、この日は翌日の65番の三角寺参りと、午後からの四国アイランドリーグ観戦のために川之江に泊まる。このまま乗車する。新居浜市から四国中央市に入る。右手には山、左手には開けた田畑とその向こうに海もちらりと見える。この辺りは八十八所の札所がないエリアで、歩きで回る人には平坦な道のりながら結構苦痛な区間なのだという。

15時17分、川之江に到着。川之江という地名はよく耳にするが、駅そのものは島式ホーム1本きりの簡素なもの。駅員がいてみどりの窓口もあるのだが、店といえばJR四国の駅に併設されるパン屋(ウィリーウィンキー)があるだけで、普通の売店もコインロッカーもない。

15時17分、川之江に到着。川之江という地名はよく耳にするが、駅そのものは島式ホーム1本きりの簡素なもの。駅員がいてみどりの窓口もあるのだが、店といえばJR四国の駅に併設されるパン屋(ウィリーウィンキー)があるだけで、普通の売店もコインロッカーもない。 宿泊のホテルは駅の近くなのだが、まだ時間も早いので少し町を歩くことにする・・・。

宿泊のホテルは駅の近くなのだが、まだ時間も早いので少し町を歩くことにする・・・。