「祇園祭」が行われている「八坂神社」の常盤新殿で、16日、京都の名だたる和菓子店が集う「菓匠会」の献茶会へ、ミモロはお友達に誘われて出かけました。

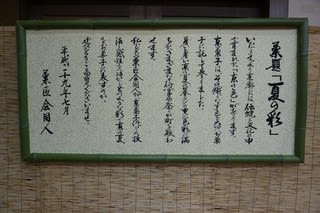

毎年、行われる献茶会。その年の菓題にそって、各お店が作品を展示します。今年のお題は、「夏の彩」。

会場には、夏の菓題にふさわしく、涼やかで美しい和菓子が展示されています。

そもそも「菓匠会」は、禁裏や神社仏閣などに献上する菓子「上菓子」の業者によって、江戸時代に結成された「上菓子屋仲間」に由来します。明治維新に、天皇の東京へのお引越しに伴い、解散を余儀なくされますが、長らく受け継がれた伝統の和菓子の技を守り、また技術の研鑽のために、明治22年に結成されたのが、現在に至る「菓匠会」です。

現在の会員は、14店。それが一堂に会し、日ごろの技を披露する和菓子を展示するのが、この献茶会です。

和菓子が大好きなミモロ。「わ~キレイ~涼やかで美しい~」といいながら、展示をひとつひとつ見て回ります。

ミモロ、あんまり近づいちゃダメ~涎が…これは食べちゃダメなの~。「うん、わかってるけど、美味しそう…」と見つめる目がちょっと危険・・・。

小さな和菓子には、実にさまざまな技が施され、和菓子にめちゃくちゃ詳しいお友達の解説と共に見る和菓子は、いっそう興味深いもの。

和菓子に使われる素材は、洋菓子に比べ、数は限られていますが、それを匠に使い、表現される世界は広いのです。

日本の自然や四季の移り変わりなどを表現する和菓子の世界。自然の姿に心を寄せる日本人ならではの文化のひとつです。

五感で楽しむのが、上菓子。自然を映した姿を目で愛で、菓子に触れる感覚を楽しみ、口にいれてその味わいや香りに酔い、そして菓子の銘の響きを耳で楽しみます。小さな和菓子がもたらす世界は、それを作る人と味わう人の間で大きく広がってゆくのです。

「こちら、京都のおもてなしリーダーのミモロちゃん。ブログで京都の文化などをいろいろ紹介してるネコなんですよ」と紹介するお友達。「あ、そうなんですか?初めまして」と、西陣の老舗「塩芳軒」さん。

「初めまして~ミモロ、和菓子大好きです。すごく美しいお菓子ですね~」と笑顔でお返事。「清涼」の銘をもつ菓子は、見るからに涼やか。三角の形は、祇園祭の山鉾をイメージしているそう。

いろいろなご店主の方に紹介されたミモロ。

四条通にある「亀屋良長」さんは、「水の音」というお菓子。

「お水がキラキラ光ってる感じ~」微妙な色具合などに、その店の個性が光ります。

さて、会場では、お茶とお菓子が味わえます。

「どれにしようかな~」

「どれにしようかな~」

こちらは食べてもいいお菓子。好みのお菓子を選びます。

「いただきま~す」

「いただきま~す」

「こっちもちょっと頂戴~」とそばのお友達のお菓子も…。

京都では、お茶会も多く、上菓子をいただく機会にも恵まれるミモロ。

茶道の発展と共に、上菓子もいっそう発展してゆきました。しかし、時代の移り変わり、人々の嗜好も変わり、若い人の上菓子離れが進んでいるのも事実です。その変化に対応し、京都の老舗和菓子店も、洋菓子の技術を取り入れた新たな菓子の開発などや観光客がその場で味わえるイートインスペースなどを設けるケースも増えています。

代々の暖簾を守り続ける店主たちは、時代の流れを見つめ、その中で次世代へと受け継ぐ技を磨きます。

京都に来たら、ぜひ、味わいたい雅な上菓子・・・京都が誇る日本の文化のひとつですから。

人気ブログランキング

人気ブログランキングブログを見たら、金魚をクリックしてね ミモロより

ミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro@piano.ocn.ne.jpまで