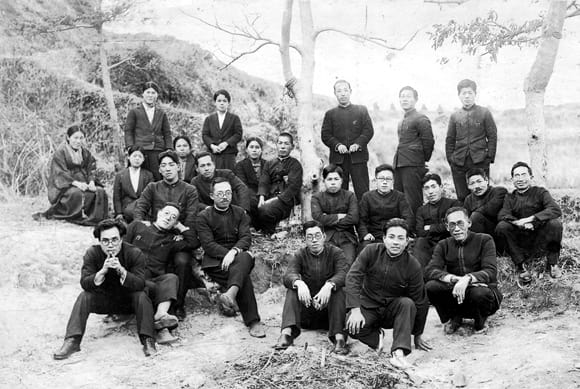

今日は父の11回目の祥月命日。先日、母を連れて、かつて父が赴任していた上天草市の上小学校を訪問したが、その後、父の古いアルバムの中に、その当時の写真があるのを発見した。当時の上村尋常高等小学校の教職員の集合写真だった。昭和11年3月撮影と記されていた。ということは父が24歳、教員になってから既に5年ほど経った頃のようだが、真ん中で腕組みをしているところを見ると、結構生意気な若手教師だったのかもしれない。すぐそこに戦争の影が忍び寄っている頃だが、皆さん、その後どんな人生を送られたのだろうか。父の手記の中に、この写真について下記のようなメモが書かれていた。

これは本校の裏庭です。当校には他に野釜(離島)、賤之女分校がありました。この写真にはそれらの職員(3名)も加わっています。本県では昭和8年教職員の標準服が制定されました。そしてそれは当時、学習院型とか海軍将校型とか言われたものです。これを一着持っていれば、常時はもちろん当時の三大節(四方拝・紀元節・天長節)の儀式もこれで済まされたので経済的ではありました。この写真に見るように、この頃までは男職員が多かったのですが、昭和14年頃から兵役に召集される者が多くなったために次第に男女の比率が逆転していきました。

これは本校の裏庭です。当校には他に野釜(離島)、賤之女分校がありました。この写真にはそれらの職員(3名)も加わっています。本県では昭和8年教職員の標準服が制定されました。そしてそれは当時、学習院型とか海軍将校型とか言われたものです。これを一着持っていれば、常時はもちろん当時の三大節(四方拝・紀元節・天長節)の儀式もこれで済まされたので経済的ではありました。この写真に見るように、この頃までは男職員が多かったのですが、昭和14年頃から兵役に召集される者が多くなったために次第に男女の比率が逆転していきました。