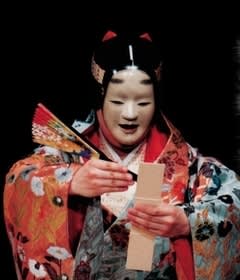

先日の熊本城本丸御殿・秋夜の宴で「ザ・わらべ」が踊った「桜月夜」。初めて見る演目だった。初めての演目には僕の探究心がうずく。ネットで調べても何にも出て来ない。そこでいろいろ推理を始める。まず、出端があきらかに能であることから、能の演目に材を取っていると考えた。次にくるみちゃんと文乃ちゃんのスタイル。中村花誠先生は衣装や小道具に決して手を抜かないので、何か特徴的なことはないかと映像で確認する。まず目についたのは「髢(かもじ)」エクステである。平安時代によく使われたらしいので平安時代を背景とした能に目星を付ける。それから前帯。これは人妻か遊女のスタイルとされるので普通の町娘というわけではないようだ。そして背中の蓑は雨が降ることを表しているのだろう。次に耳コピーした歌詞を手がかりに検索してみる。すると謡曲「熊野(ゆや)」の中に同じような詞章があることが分かった。

先日の熊本城本丸御殿・秋夜の宴で「ザ・わらべ」が踊った「桜月夜」。初めて見る演目だった。初めての演目には僕の探究心がうずく。ネットで調べても何にも出て来ない。そこでいろいろ推理を始める。まず、出端があきらかに能であることから、能の演目に材を取っていると考えた。次にくるみちゃんと文乃ちゃんのスタイル。中村花誠先生は衣装や小道具に決して手を抜かないので、何か特徴的なことはないかと映像で確認する。まず目についたのは「髢(かもじ)」エクステである。平安時代によく使われたらしいので平安時代を背景とした能に目星を付ける。それから前帯。これは人妻か遊女のスタイルとされるので普通の町娘というわけではないようだ。そして背中の蓑は雨が降ることを表しているのだろう。次に耳コピーした歌詞を手がかりに検索してみる。すると謡曲「熊野(ゆや)」の中に同じような詞章があることが分かった。春雨の降るは涙か桜花 散るを惜しまぬ人やある

都の春は惜しけれど 馴れし東の花や散る

いとまごいして東路へ 花を見捨てて帰る雁

これでほぼ「熊野」をモチーフとした舞踊であろうと結論付けた。当っているだろうか。

【熊野のあらすじ】

権勢を振るう平宗盛の愛妾である熊野に、故郷の母の病状が思わしくないという便りが届く。熊野は故郷に帰りたいと願い出るが、宗盛は聞き入れない。宗盛に伴い、清水寺の花見に同行した熊野は、春爛漫の中、故郷の母への思いで心は晴れない。酒宴で舞を舞っていると、急に時雨が降り始め、花を散らしてしまう。これを見た熊野は、母を思う和歌を一首読み上げる。その歌はかたくなな宗盛の心に届き、ようやく帰郷が許される、といった内容。

夏目漱石の能好きは有名で、自らも宝生流の謡曲を嗜んでいたが、代表作「吾輩は猫である」の中で、吾輩の主人である苦沙弥先生が、いつも後架の中で謡をうたっていて、後架先生と渾名をつけられても平気で「平の宗盛にて候」と呻っているというくだりがある。苦沙弥先生というのは漱石自身と言われており、実際、漱石は「熊野」をよく呻っていたらしい。