今やテレビはヘンな日本語のオンパレードだ。なかでも僕が気になるのが「いただく」という言葉。たとえばグルメ番組などで料理を出すお店の人が「どうぞいただいてください」などと平気で言う。どうも「いただく」という言葉を「食べる」の丁寧表現とでも勘違いしているようだ。そこで国語辞書で確かめてみる。

【いただく】

もともと「いただく」という言葉は物を頭の上に乗せたり、かかげたりする動作を表現していたわけで、立場が上位の者から下位の者が何かをもらう時に、それを頭の上におしいただいてもらっていたことから、もらうこと自体を「いただく」と表現するようになったのだろう。従って、そのもらう物が米や酒などであれば、それを食べたり飲んだりする場合も「いただく」と表現するようになったと思われる。つまり、「いただく」というのは、もらう側の立場が下であるという前提があったものと考えられる。

今日では、立場の上下関係にかかわらず、「もらう」ことを「いただく」と言うが、あくまでももらう側からの謙譲語であって、へりくだった表現をすることによって、相手に敬意を表しているわけだ。

前述のように、お店の側が「どうぞいただいてください」などというのは、まるで敬意を強いているかのような珍妙な表現と言うことができる。

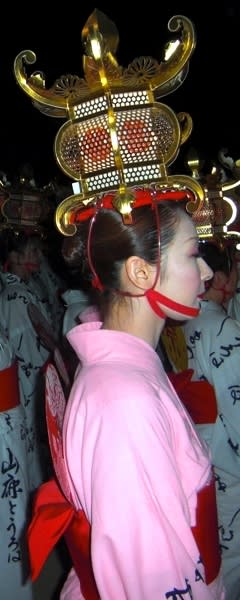

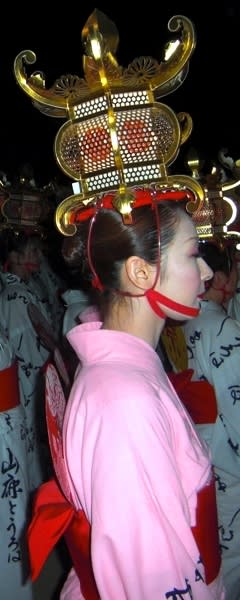

さて、「いただき」とは頭の上に物を乗せて運ぶことをいう。頭上運搬は世界各地で見られるが、日本においても地方によっては、この運搬方法が行なわれた時代があった。京都の「大原女(おはらめ)」や、徳島の「阿波のいただきさん」などがよく知られているが、特に女性の運搬手段として行われていたようだ。今日では、熊本ではおなじみの山鹿灯籠祭りにおける灯籠娘もこの「いただき」にほかならない。「いただき」は祭祀のとき巫女が頭上に神具をのせて運んだのが始まりとする説もあるらしい。

とりわけ、「阿波のいただきさん」と呼ばれた海産物行商は、徳島県の阿部や伊座利の人々によって江戸時代末期から昭和初期まで続いた。日本全国および中国・朝鮮にまで販路を求めたその逞しい行動力から、「日本民俗学の父」と呼ばれる柳田國男は「わが国民俗学上、特筆大書すべきものである。」と述べている。

【いただく】

1 頭にのせる。かぶる。また、頭上にあるようにする。

2 敬意を表して高くささげる。頭上におしいただく。

3 敬って自分の上の者として迎える。あがめ仕える。

4 「もらう」の謙譲語。

5 「食う」「飲む」の謙譲語。

2 敬意を表して高くささげる。頭上におしいただく。

3 敬って自分の上の者として迎える。あがめ仕える。

4 「もらう」の謙譲語。

5 「食う」「飲む」の謙譲語。

もともと「いただく」という言葉は物を頭の上に乗せたり、かかげたりする動作を表現していたわけで、立場が上位の者から下位の者が何かをもらう時に、それを頭の上におしいただいてもらっていたことから、もらうこと自体を「いただく」と表現するようになったのだろう。従って、そのもらう物が米や酒などであれば、それを食べたり飲んだりする場合も「いただく」と表現するようになったと思われる。つまり、「いただく」というのは、もらう側の立場が下であるという前提があったものと考えられる。

今日では、立場の上下関係にかかわらず、「もらう」ことを「いただく」と言うが、あくまでももらう側からの謙譲語であって、へりくだった表現をすることによって、相手に敬意を表しているわけだ。

前述のように、お店の側が「どうぞいただいてください」などというのは、まるで敬意を強いているかのような珍妙な表現と言うことができる。

さて、「いただき」とは頭の上に物を乗せて運ぶことをいう。頭上運搬は世界各地で見られるが、日本においても地方によっては、この運搬方法が行なわれた時代があった。京都の「大原女(おはらめ)」や、徳島の「阿波のいただきさん」などがよく知られているが、特に女性の運搬手段として行われていたようだ。今日では、熊本ではおなじみの山鹿灯籠祭りにおける灯籠娘もこの「いただき」にほかならない。「いただき」は祭祀のとき巫女が頭上に神具をのせて運んだのが始まりとする説もあるらしい。

とりわけ、「阿波のいただきさん」と呼ばれた海産物行商は、徳島県の阿部や伊座利の人々によって江戸時代末期から昭和初期まで続いた。日本全国および中国・朝鮮にまで販路を求めたその逞しい行動力から、「日本民俗学の父」と呼ばれる柳田國男は「わが国民俗学上、特筆大書すべきものである。」と述べている。

▼京都・大原女と山鹿灯籠娘

▼阿波のいただきさん

▼阿波のいただきさん