6年ほど前に発行された「八千代座100周年記念誌」を見ていたら、懐かしい話が載っていた。それは昭和43年ごろ、八千代座でストリップの興業が行われていたというもの。当時僕が勤めていた会社の仕事で山鹿の街中を歩いて回った。豊前街道、と言っても現在のように整備されていなかったが、その一角にストリップの看板を見つけた。その時は、八千代座前の広場に小さな小屋が建っていたような記憶があり、まさか八千代座の興業だとは思わなかった。場末のうら寂しい印象しか残っていない。明治44年に開業して既に57年経過していた頃だが、最も経営が厳しい状態の時だったという。老朽化も進んでいたが、解体されるのだけはなんとか避けたいと、当時経営に携わっていた方々の苦肉の策だったらしい。そんな時代もあって平成の大改修も成し遂げ、今日、八千代座は見事に復興した。あの寒々とした風景を想い出す度に、市民の皆さんの復興への強い想いと官民協力して地道な努力を積み重ねた成果なのだと敬意を表したい。

八千代座が開業した明治44年は亡父の生まれた年でもあり、特別な感慨を覚える。

国指定重要文化財 八千代座(熊本県山鹿市)

江戸時代の伝統的な芝居小屋の様式を今に伝える八千代座

開業当時の華やいだ雰囲気を感じさせる天井広告

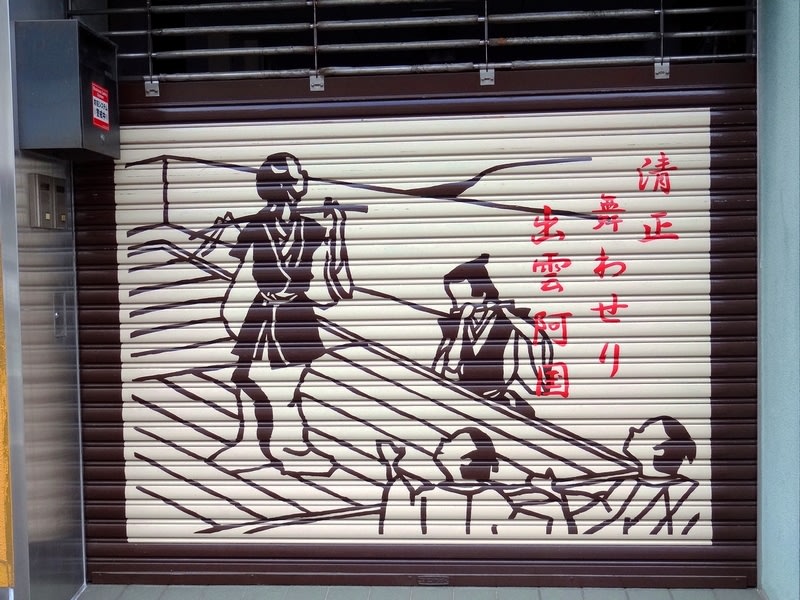

大正時代の八千代座で人気を博した「ちんこ芝居(少女歌舞伎)」を髣髴とさせる花童の舞台

八千代座が開業した明治44年は亡父の生まれた年でもあり、特別な感慨を覚える。

国指定重要文化財 八千代座(熊本県山鹿市)

江戸時代の伝統的な芝居小屋の様式を今に伝える八千代座

開業当時の華やいだ雰囲気を感じさせる天井広告

大正時代の八千代座で人気を博した「ちんこ芝居(少女歌舞伎)」を髣髴とさせる花童の舞台

日本では古代から木々や季節の草花などで髪を飾る髻華(うず)や挿頭華(かざし)といった習慣があったという。その流れを汲む簪(かんざし)も女性が髪を結う時に使う伝統的な装身具となった。

日本では古代から木々や季節の草花などで髪を飾る髻華(うず)や挿頭華(かざし)といった習慣があったという。その流れを汲む簪(かんざし)も女性が髪を結う時に使う伝統的な装身具となった。

熊本市在住のSF作家、梶尾真治さんの小説「つばき、時跳び」が、大林宣彦監督により映画化されることが決まったと先月16日の熊日新聞が報じた。今年秋に全編熊本ロケで撮影し、来年春の公開を目指すという。

熊本市在住のSF作家、梶尾真治さんの小説「つばき、時跳び」が、大林宣彦監督により映画化されることが決まったと先月16日の熊日新聞が報じた。今年秋に全編熊本ロケで撮影し、来年春の公開を目指すという。