(2023年9月訪問)

過疎化や少子化に伴って廃校になった学校跡地を観光向け施設へ再活用した例は、近年全国各地で見られるようになりました。関東近県ですと、西伊豆の松崎にある祢宜畑温泉「やまびこ荘」がその好例になるかと思いますが、鳥海山の麓に位置する秋田県にかほ市にも同様の施設があり、そこでは特徴的なお湯に入れるそうなので、行ってみることにしました。

私が訪ねた時期、辺りの水田ではちょうど稲刈りの真っ最中。黄金色の田んぼが青空に映え実に美しく、車を停めてうっとり眺めてしまいました。

今回の目的地である金浦温泉「学校の栖(すみか)」に到着しました。こちらはかつて大竹小学校として昭和55年まで地域の子供たちが通っていた学び舎で、なんと開校は明治7年というから驚いちゃいます。そんな長い歴史とたくさんの子供たちの想い出を有する小学校なんですから、地元の方としては簡単に過去帳入りさせるわけにいかなかったのでしょう。建物こそ建て替えられていますが、小学校時代の面影を残すように建てられているそうです。

駐車場の一角に建てられたこの構造物は「青雲の門」と称するそうです。校門をイメージして造られたものなのかしら。校門というより時代劇の関所のセットみたいですけど、でも将来の日本社会を担う子供たちを輩出してきたこの地に相応しい名称かと思います。

その「青雲の門」付近にはこのようなポンプが稼働していました。源泉を汲み上げているのかしら。

昭和の小学校といえば二宮金次郎像。

金次郎少年はみちのくのこの地でも、いまだに薪を背負いながら本を読んでいます。

この「学校の栖」は宿泊施設ですが、日帰り入浴の利用も多く、今回は私も日帰り入浴で利用させていただきました。玄関にある受付で料金を支払い、廊下を歩いて奥へ進みます。

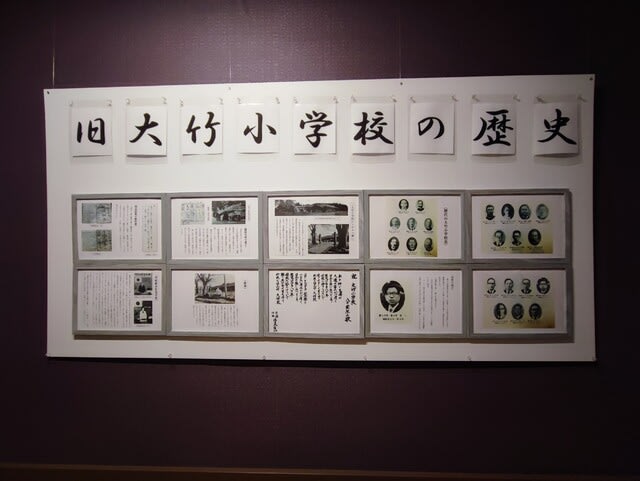

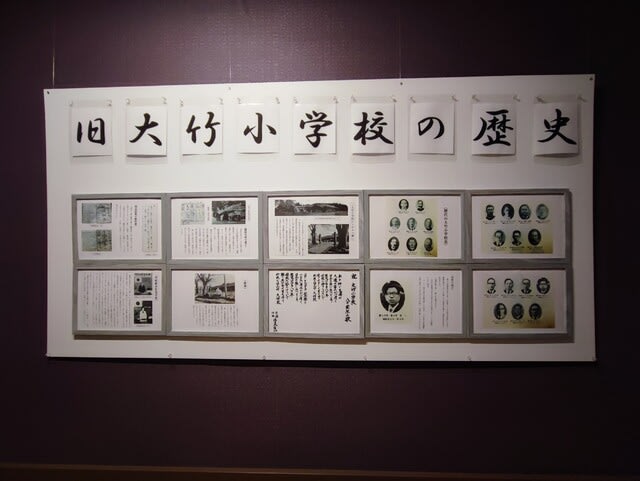

廊下には「旧大竹小学校の歴史」と題して、かつての校長先生や校舎の写真を交えた小学校時代の記録が掲示されています。

長い歴史がある学校だったんですね。

廊下の途中で面白いものを発見。上の画像は食券券売機とメニュー表です。懐かしいチョークで書く月間予定表に、その月の日替わりランチメニューが書かれているのです。学校と言えば黒板ですよね。しかも食事や食堂ではなく給食と表現するあたりもユニークな演出です。この他、今回は利用していませんが、宿泊の客室が「●年●組」という感じでナンバリングされていたりと、 館内の随所に学校を思わせる仕掛けが施されており、見つける度に思わずにんまりしてしまいます。

廊下の突き当たりがお風呂です。

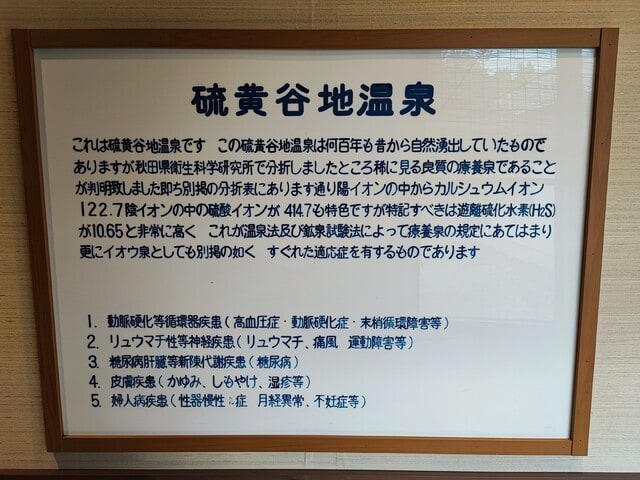

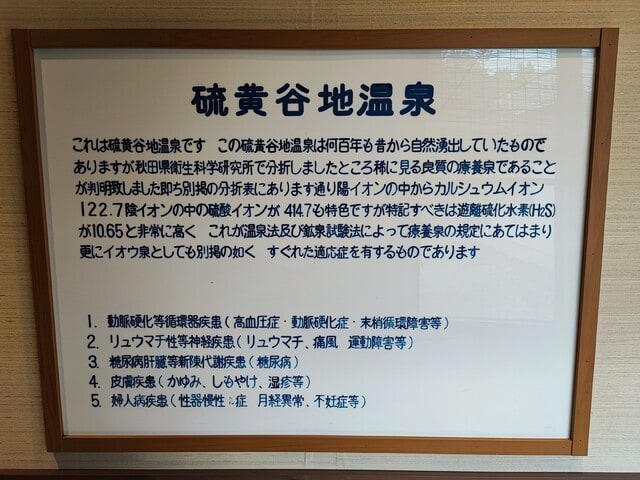

浴室入り口付近に何やら温泉に関する説明プレートが掲出されていますが、それについては後程触れます。

訪問時は混雑していたため、浴室内の自前画像はございません。公式サイトより画像を借用させていただきましたのでご了承ください。

更衣室は少々古い造りながら広くて明るく、使い勝手はまずまずです。そこを抜けてお風呂へ入ると、男湯の場合は右手窓側に白いお湯を湛えた浴槽が、左手の奥に勾玉のような形状をした浴槽、そして手前側に小浴槽、計3つの浴槽が目に入ってきます。

窓側の白濁湯は冷鉱泉の源泉を加温循環させたもので、しっかり白濁しており、タマゴ味や軟式テニスボール臭が感じられます。れっきとした硫黄泉です。

一方、その反対側(洗い場)側にある勾玉形の浴槽は「北投石温泉」とのこと。北投石に含まれるラジウムが健康に云々かんぬんとして、いろんな温浴施設にこの手の浴槽が設けられていますが、まぁこのようなものは信じる者に効能が顕れるような話だと私は思っています。個人的な感想を申し上げれば、この勾玉形浴槽のお湯は普通の真湯だったように感じました。

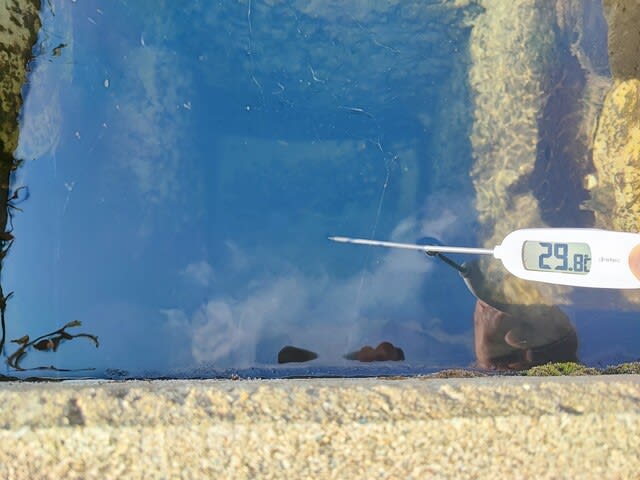

前置きが長くなりましたが、「学校の栖」の浴槽で白眉なのは浴室手前にある小浴槽です。今回の記事はこの小浴槽の素晴らしさを力説するためだけに書き起こしたと言っても過言ではありません。浴槽には無色透明の非加温冷鉱泉が掛け流されており、その縁から絶え間なくオーバーフローしているのですが、溢れ出しの流路となる床が白く染まっているところからして、この鉱泉が只物ではないことは一目瞭然。浴槽の中を見てみると白く細かな湯の華が無数に舞っており、近づくとタマゴ臭どころかクレゾールを彷彿させるような硫化水素的刺激臭が鼻孔をくすぐります。そして口に含んでみると口腔内粘膜がビリっと痺れるような苦味がはっきりと得られるのです。硫黄泉といえば山奥の地熱地帯を思い浮かべますが、当地は海から2km程度しか離れていないような田園地帯にもかかわらず、ここまで濃い硫黄泉が湧出するとは驚き以外の何物でもありません。しかも刹那の冷たさを堪えて肩まで浸かると、容易に表現できないほどの極上な爽快な浴感にこれまたビックリ。濃厚な硫黄感と爽快な浴感の虜になった私は、ひたすらこの小浴槽に入り続けてしまいました。

浴室入口手前に掲示された古そうな説明プレートによれば、当地の鉱泉は「硫黄谷地温泉」と呼ばれ、何百年も昔から自然湧出していたそうで、プレートが作成された当時のデータでは遊離硫化水素10.65mg含まれるとのことですが、館内掲示の平成27年2月5日付分析表によれば、いまではその当時の数値を上回る15.2mgの遊離硫化水素を含んでいるそうですから、硫黄泉としては今の方がパワーアップしていると表現しても良さそうです。

昭和の小学校を思い出させてくれるような懐かしい造りや演出はもちろんのこと、非加温かけ流し冷鉱泉の素晴らしさにはすっかり魅了されてしまいました。一浴の価値が十分にあります。おすすめ。

金浦温泉

単純硫黄冷鉱泉 13.7℃ pH6.4 溶存物質0.6333g/kg 成分総計0.8705g/kg

Na+:22.4mg(12.93mval%), Mg++:25.3mg(27.62mval%), Ca++:85.1mg(56.35mval%),

Cl-:32.0mg(11.69mval%), HS-:3.4mg, SO4--:270.5mg(72.97mval%), HCO3-:64.1mg,

H2SiO3:122.1mg, CO2:222.0mg, H2S:15.2mg,

(平成27年2月5日)

秋田県にかほ市前川菱潟1

0184-38-3883

ホームページ

日帰り入浴6:00~20:30 第二水曜定休

月曜8:00~10:00は大浴場の利用不可(清掃のため)

600円

ロッカー・シャンプー類・ドライヤーあり

私の好み:★★★