静岡県熱海市の伊豆山温泉に関して、前回記事「偕楽園」や前々回「浜浴場」では、当ブログをご覧の皆さんが伊豆山の「走り湯」が何たるか知っていることを前提に文章を書いてしまいましたが、当然ながらご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、今回は画像を中心にして「走り湯」を簡単に取り上げてみます。

既にご存じの方には新鮮味が全くない内容ですので、あしからず。

「走り湯」とは伊豆山温泉で最も古い源泉で、横穴式の洞窟からまるでお湯が勢いよく走っているように迸って湧出している様からその名がつけられたそうです。その洞窟は無料で見学することができますので、まずは現地へ行ってみましょう。

伊豆山神社からまっすぐ海へ向かって転がり落ちるように伸びている階段参道を下っていきます。周囲の建物の塀には温泉配湯用のパイプが露出して這わされています。温泉の配湯管って普通は外から見えないように工夫して敷設するものですが、蔓が壁を這うように何本も露出している光景は、日本ではなく台湾の温泉街を連想させます。

下りきると、「中田屋」の手前に小高い櫓のようなものがあります。

「走り湯」源泉を使用した足湯でした。無料で利用できますが、そんなに大きなものではなく、詰めあって3~4人が限度でしょうか。なお利用時間は4月1日~9月30日が9:00~17:00、10月1日~3月31日が9:00~16:00となっています。

足湯は海に向かって座るように作られています。相模湾を眺めながらの足湯を楽しめば、あっという間に時が過ぎてしまいそうですね。

神社の斜前に鎮座するのが走り湯神社。小さな社ですが、後述するように歴史はかなり古いのです。

見上げると「偕楽園」の展望大浴場が真上に見えます。

神社の右手にまわって「中田屋」裏手を進むと、崖の下で口を開けているのが「走り湯」です(地図)。

傍らには走り湯や神社の縁起に関して記された石碑が立てられています。簡潔にまとめられていますので、面倒くさがらずにぜひご一読を。

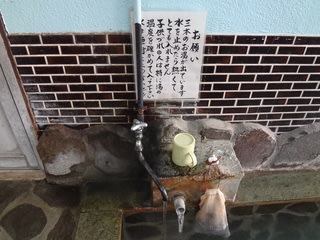

洞窟の中へ入ってみましょう。忽ちもの凄い熱気の蒸気に包まれ、あたかもミストサウナのような状態。右側の置かれた樋の中を源泉が流れています。

振り返るとこんな感じ。

短い洞窟の奥には温泉成分の析出でゴテゴテした枡のようなものがあり…

その中を覗くと、すごい勢いで気泡とともに熱湯が迸って湧出しています。

さらに奥には「もと湧出口」なるものがありますが、湯気がすごくて鳥居しか確認できません。

さて、この「走り湯」ですが、残念ながら自然に噴出しているわけではありません。

簡単に伊豆山温泉の歴史をおおまかに書き綴ってみますと…

伊豆山温泉のシンボルというべき「走り湯」が発見されたのは養老年間といいますから、奈良時代まで遡っちゃう、日本屈指の古い温泉なのであります。このため伊予の道後や摂津の有馬と並んで日本三大古泉のひとつに数えられています。尤も、道後や有馬と比べちゃうと伊豆山はかなりマイナーなので、かわりに岩代(福島県)のいわき湯本(いわゆる三函(さはこ)の湯)を入れる場合もありますが、三大云々はさておき、とにかく古いことには変わりなく、しかも横穴式の源泉は日本唯一とされますから、こんな珍しい温泉を昔の人が崇め奉らないわけがありません。古くから霊湯として珍重され、伊豆山神社(権現)とリンクされて信仰の対象となり、源頼朝は源平合戦の挙兵前からこの権現を深く信奉し、北条政子や源実朝もこれに倣って伊豆山権現を参詣したといわれています。その後も当地は温泉地として繁栄しましたが、徳川家康が熱海に入浴し、三代家光以降に熱海の湯が「御汲湯」として幕府へ献上されるようになってから、伊豆山は徐々に斜陽化しはじめ、明治以降はその傾向が顕著になり、すっかり熱海に繁栄を奪われて今に至っています。「走り湯」に限定してみても、高度経済成長期に観光開発ラッシュの波に呑まれて源泉掘削が盛んに行われた結果、東京オリンピックが行われた昭和39年に走り湯源泉はとうとう枯渇してしまいました。

つまり、現在「走り湯」は自噴しておらず、洞窟の奥で音を轟かせながら噴出していたお湯は、別源泉から動力で揚げたものを、観光のため人工的に放出して往古の様子を再現しているのであります。

震災および原発事故以降は「計画停電に伴い走り湯洞窟に温泉が遅れない事がございます」と書かれた張り紙が、洞窟入口に掲示されるようになりました。動力で「走り湯」を噴出させているのですから、停電したらお湯が止まっちゃうのは当然ですが、まさか人工的にお湯を「走らせている」なんてご存じない方が圧倒的多数かと思いますので、このような説明を掲示せざるを得ないわけですね。関係者の方々としても、こんな手の内を明かすような掲示はしたくないでしょうから、忸怩たる思いだったのではないかとお察しします。

熱海界隈で同様に人工的に噴出させているものといえば、↑画像の大湯間欠泉(地図)がありますね。最近は私の運が悪いのか、訪問しても噴出している光景にお目にかかれないのですが…。間欠泉が自噴しなくなった理由は源泉井の乱掘削とは関係ありませんが、走り湯にせよ、大湯間欠泉にせよ、人為的とわかっていながらそれらの噴出を眺めると、わざとらしい演出に虚しくなる一方、かつての姿を再現させて観光名所にしたいと願う関係者の熱い気持ちも理解でき、その両方に挟まれてなんだか複雑な心境に置かれてしまいます。何事も知らぬが仏なのかもしれません。

既にご存じの方には新鮮味が全くない内容ですので、あしからず。

「走り湯」とは伊豆山温泉で最も古い源泉で、横穴式の洞窟からまるでお湯が勢いよく走っているように迸って湧出している様からその名がつけられたそうです。その洞窟は無料で見学することができますので、まずは現地へ行ってみましょう。

伊豆山神社からまっすぐ海へ向かって転がり落ちるように伸びている階段参道を下っていきます。周囲の建物の塀には温泉配湯用のパイプが露出して這わされています。温泉の配湯管って普通は外から見えないように工夫して敷設するものですが、蔓が壁を這うように何本も露出している光景は、日本ではなく台湾の温泉街を連想させます。

下りきると、「中田屋」の手前に小高い櫓のようなものがあります。

「走り湯」源泉を使用した足湯でした。無料で利用できますが、そんなに大きなものではなく、詰めあって3~4人が限度でしょうか。なお利用時間は4月1日~9月30日が9:00~17:00、10月1日~3月31日が9:00~16:00となっています。

足湯は海に向かって座るように作られています。相模湾を眺めながらの足湯を楽しめば、あっという間に時が過ぎてしまいそうですね。

神社の斜前に鎮座するのが走り湯神社。小さな社ですが、後述するように歴史はかなり古いのです。

見上げると「偕楽園」の展望大浴場が真上に見えます。

神社の右手にまわって「中田屋」裏手を進むと、崖の下で口を開けているのが「走り湯」です(地図)。

傍らには走り湯や神社の縁起に関して記された石碑が立てられています。簡潔にまとめられていますので、面倒くさがらずにぜひご一読を。

洞窟の中へ入ってみましょう。忽ちもの凄い熱気の蒸気に包まれ、あたかもミストサウナのような状態。右側の置かれた樋の中を源泉が流れています。

振り返るとこんな感じ。

短い洞窟の奥には温泉成分の析出でゴテゴテした枡のようなものがあり…

その中を覗くと、すごい勢いで気泡とともに熱湯が迸って湧出しています。

さらに奥には「もと湧出口」なるものがありますが、湯気がすごくて鳥居しか確認できません。

さて、この「走り湯」ですが、残念ながら自然に噴出しているわけではありません。

簡単に伊豆山温泉の歴史をおおまかに書き綴ってみますと…

伊豆山温泉のシンボルというべき「走り湯」が発見されたのは養老年間といいますから、奈良時代まで遡っちゃう、日本屈指の古い温泉なのであります。このため伊予の道後や摂津の有馬と並んで日本三大古泉のひとつに数えられています。尤も、道後や有馬と比べちゃうと伊豆山はかなりマイナーなので、かわりに岩代(福島県)のいわき湯本(いわゆる三函(さはこ)の湯)を入れる場合もありますが、三大云々はさておき、とにかく古いことには変わりなく、しかも横穴式の源泉は日本唯一とされますから、こんな珍しい温泉を昔の人が崇め奉らないわけがありません。古くから霊湯として珍重され、伊豆山神社(権現)とリンクされて信仰の対象となり、源頼朝は源平合戦の挙兵前からこの権現を深く信奉し、北条政子や源実朝もこれに倣って伊豆山権現を参詣したといわれています。その後も当地は温泉地として繁栄しましたが、徳川家康が熱海に入浴し、三代家光以降に熱海の湯が「御汲湯」として幕府へ献上されるようになってから、伊豆山は徐々に斜陽化しはじめ、明治以降はその傾向が顕著になり、すっかり熱海に繁栄を奪われて今に至っています。「走り湯」に限定してみても、高度経済成長期に観光開発ラッシュの波に呑まれて源泉掘削が盛んに行われた結果、東京オリンピックが行われた昭和39年に走り湯源泉はとうとう枯渇してしまいました。

つまり、現在「走り湯」は自噴しておらず、洞窟の奥で音を轟かせながら噴出していたお湯は、別源泉から動力で揚げたものを、観光のため人工的に放出して往古の様子を再現しているのであります。

震災および原発事故以降は「計画停電に伴い走り湯洞窟に温泉が遅れない事がございます」と書かれた張り紙が、洞窟入口に掲示されるようになりました。動力で「走り湯」を噴出させているのですから、停電したらお湯が止まっちゃうのは当然ですが、まさか人工的にお湯を「走らせている」なんてご存じない方が圧倒的多数かと思いますので、このような説明を掲示せざるを得ないわけですね。関係者の方々としても、こんな手の内を明かすような掲示はしたくないでしょうから、忸怩たる思いだったのではないかとお察しします。

熱海界隈で同様に人工的に噴出させているものといえば、↑画像の大湯間欠泉(地図)がありますね。最近は私の運が悪いのか、訪問しても噴出している光景にお目にかかれないのですが…。間欠泉が自噴しなくなった理由は源泉井の乱掘削とは関係ありませんが、走り湯にせよ、大湯間欠泉にせよ、人為的とわかっていながらそれらの噴出を眺めると、わざとらしい演出に虚しくなる一方、かつての姿を再現させて観光名所にしたいと願う関係者の熱い気持ちも理解でき、その両方に挟まれてなんだか複雑な心境に置かれてしまいます。何事も知らぬが仏なのかもしれません。