(2023年9月訪問)

1ヶ月前に拙ブログで取り上げた「湯田川温泉 理太夫旅館」の記事中で、鳥海山の山頂まで往復登山した後に湯田川温泉で一泊して疲れを癒したと書き綴ったのですが、その登山前夜は象潟駅付近のビジネスホテル「サンネムホテルイン象潟」で素泊まりし、暗いうちにチェックアウトして登山口まで向かったのでした。このビジネスホテルは、同じにかほ市内にある温泉旅館「さんねむ温泉」(旧称「サン・ねむの木」)が運営しており、宿泊客は(自分で移動することを前提に)「さんねむ温泉」の大浴場を無料で利用できるため、せっかくなのでその特典を使うことにしました。

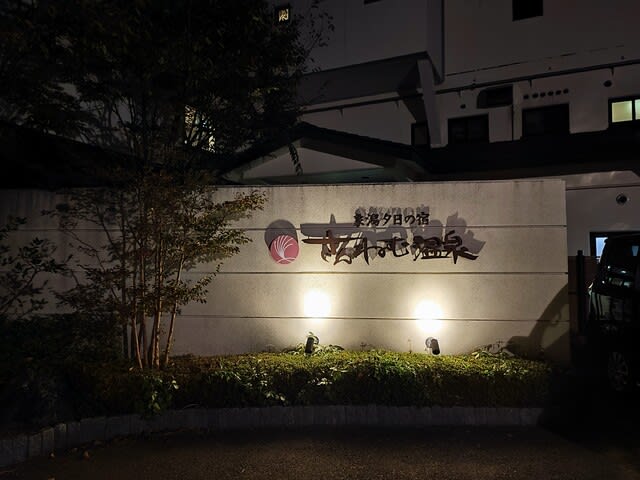

国道7号の沿道にある「道の駅 象潟ねむの丘」付近で象潟の漁港方面へ向かう道に入り、ちょっと進むと間もなく「さんねむ温泉」に到着です。海を臨むロケーションに建つ、比較的新しい建物の旅館です。

フロントで「系列のサンネムイン象潟に今夜宿泊するので入浴したい」と申し出ると、スタッフの方は笑顔で快く受け入れてくださいました。この日案内されたお風呂はフロント左手すぐのところにある1階内湯です。

どうやらこのお宿には2種類のお風呂があるらしく、一方は私が入った1階の浴場で、他方は3階にある展望風呂です。いずれも男女別の浴室が用意されており、3階展望風呂からは日本海が一望でき、とりわけ晴れた日の夕方には日本海に沈む夕陽を眺めながら湯あみできるのでしょうね。でもこの時の私は3階のお風呂にも入れることを知らず(てっきり展望風呂は旅館宿泊客専用だと思い込んでいました)、1階のお風呂のみ利用したのでした。このため今回の記事では1階浴場のレポートのみとなりますのでご了承ください。また浴場内は混雑していたため、お風呂の画像はございません。この点につきましてもご了承ください。

お風呂の位置としてはちょうど駐車場の真上に当たるのでしょうか、訪問時は既に日没後で真っ暗でしたが、大きな窓の直下には車が停まり、視線と水平方向には松の木が聳えているのがわかります。この松木立の向こうには日本海が広がっているはずですが、ガラス窓の下半分にはのぞき見防止のフィルムが貼ってあるため、浴室内で立っていれば外が見えるものの、湯船に浸かっちゃうと景色を楽しむことはできません。

洗い場には6もしくは7か所のシャワー付き混合水栓が設置され、全てのブースに仕切り板が取り付けられています。床には緑色凝灰岩(グリーンタフ)の石材タイルが敷かれており、歩くたびに足の裏から伝わる感触が良好です。浴槽は窓側に1つL字型の大きなものが設置され、15人前後入れそうな容量を有しています。湯船のお湯には加温循環消毒が行われているためか、味や匂いなどの特徴を見出すことはできず、見た目に関しては僅かに靄が掛かっているような微懸濁を呈していますが、浴槽縁の湯口から注がれているのは非加温で無色透明の冷鉱泉。この冷鉱泉を手にとってテイスティングしてみますと、はっきりとしたタマゴ臭とタマゴ味が感じられました。先日このブログで紹介した「金浦温泉 学校の栖」も硫黄感が強い冷鉱泉でしたが、その近所に位置する象潟エリアでも同様な冷鉱泉が湧出するようです。残念ながらその鉱泉が加温循環消毒される過程で硫黄感は喪失してしまうのでしょうね。でもこのような冷鉱泉を浴用に供している旅館で、非加温の源泉を入浴時に触れることができるだけでもありがたく、秋田県沿岸南部に点在する鉱泉の面白さを改めて認識した次第です。

なお3階展望風呂はその名の通り見晴らしは良いものの、1階浴場より狭いらしいので、この宿において眺望と浴場の広さはトレードオフの関係になっているのかもしれませんね。それはともかく、海を眺めながら綺麗なお風呂に入れるという一般観光客に受けそうなお風呂であることは間違いないので、もしこの界隈を旅行する機会があれば、宿泊先の候補として検討してみるのも良いかもしれません。

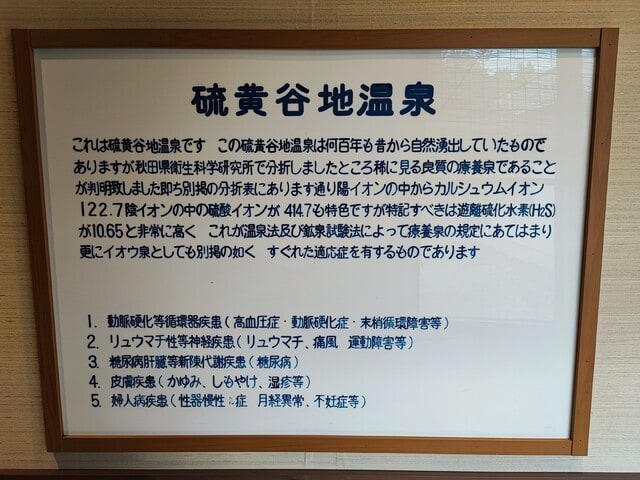

象潟温泉2号井

単純硫黄冷鉱泉 14.6℃ pH7.9 溶存物質0.4246g/kg

Na+:65.7mg(49.83mval%), Mg++:18.2mg(26.13mval%), Ca++:22.0mg(19.16mval%),

Cl-:93.1mg(47.05mval%), HS-:2.6mg, S2O3--:1.1mg, HCO3-:138.2mg(40.43mval%),

H2SiO3:43.0mg, H2S:0.4mg,

(平成27年2月20日)

加水なし

加温・循環・消毒あり

秋田県にかほ市象潟町字才ノ神31-1

0184-43-4960

ホームページ

日帰り入浴6:00~9:00、11:00~21:00(受付終了20:00)

450円

ロッカー・シャンプー類・ドライヤーあり

私の好み:★★