この日は、本当にお天気がよくて、お昼に「わら家」でたらいうどんを食べたら汗ばんでしまい、みんな着てきた上着を車の中に脱ぎ捨てて、四国村探訪となったのです。

「四国村ギャラリー」を堪能してから、私たちはさらに坂道を上へ。

そこには満開のチューリップと、灯台、そして灯台退休所(宿舎)。イギリスの「灯台の父」といわれる、ブラントン技師の設計によるものだとか。

photo by macoto

ここでは「はめ殺し」窓のお勉強。

そしてこの洋館、天井だけは和風。

西洋の建築のこと、殆ど何もしらない日本の大工さんが作る洋館、、、、これもまた、驚きや困惑、そして感動の連続であったことであろう、、、、

photo by macoto

photo by macoto

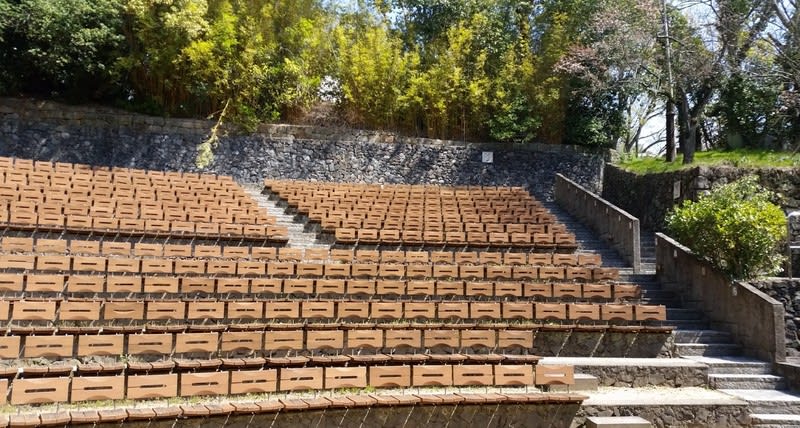

この場所が四国村のいちばん高いところで、ここから、なだらかに下りながら歩きます。

途中、満開の桜や、これから咲く桜に出会い、気分はハイキング。

そ土地の風土や生活スタイルから生まれた建築、どれも個性豊かで、しかも職人さんの技のすごさと心意気が伝わってきます。

四国村だけでなく、私は、地域の博物館、郷土資料館…などを見学するのが大好きなのですが、いつも、その時代、その風土の中で生きてきた先人の知恵に感動したものでしたが、

そこで生きていく人々の住居や、仕事場を造るという仕事は、そこで生活し、働く人の命を守るということだ。

photo by macoto

photo by macoto

photo by macoto

屋根の瓦は、江戸時代後期に普及したそうです。江戸の火災から家を守るため、また、戦争の戦術の変化に伴い、城を守るため…

こうして、命を守るために建築も進化をし続け、今日は、地震、津波から人を守るための、耐震の対策が国や自治体で進められています。

耐震補強ができない場合は、冒頭に挙げた「船の体育館」のように、使用できなくなり、解体となってしまう。

そして、今日は、ほとんどの住宅が「プレハブ」。これは prefabricationが語源。

あらかじめ部材を工場で生産・加工し、建築現場で加工を行わず組み立てる建築工法で、

使用する建材や、設置に要する時間的なロスを徹底的に軽減できることが長所である反面、規格化され融通が利かない構造や、耐久性の低さが短所とのこと。

もはや、「家」も消耗品の時代に、、、、

これが進化の行き着く到達点?

建築とは、本来こういうものではないのだとmacotoさんは熱く語ります。

「プレハブ」は建築とは認められないと。

四国村に集められ、復元された住宅や蔵、作業場などは、それぞれの時代の建築士の知恵と技を結集したもので、風雪に耐え、移築してなおその尊厳が輝いているように感じます。

曲がった木をそのまま梁に使うこと、そのたわみを経験と勘によって導き出すこと。

それらは、物理の計算によってコンピューターに答えを求める現代の建築技術者にとっては、神業のようで、きっとコワくでできないのでは…などと思う、、、

もしも間違って、もしものことがあったら…とか思うじゃないの。

macotoさんは、千利休の茶室についてもたくさん懇々と語り聞かせてくださいました。

なんで、そんなことまで知っとんじゃ~~~!!

というくらいに、建築の世界は無限に広くて奥が深いものなのだ…と、改めて感じました。

photo by macoto

photo by macoto

photo by macoto

photo by macoto

ところでmacotoさんは、CIDP という末梢神経の難病を患っています。以前にも拙ブログでご紹介させていただきました。

四国村を後にし、カフェで暫しくつろいだ後、macotoさんをご自宅までお送りしている折に、この病気についての経緯を、改めていろいろと伺いました。

一般的にはいったん罹ったら、「寛解」と「再発」を繰り返し、完治することはないのだとか。

macotoさんは発症してから2年もの間、激痛と闘い、歩くことも手を動かすこともできず、心砕かれた…という話は、想像に余りあります。

それでも、治療によって、痛みが軽減したら、リハビリに励み、これまた、想像を絶する努力をされたのだとお察しします。

現在のmacotoさんは、「寛解」の時期とのことで、両四肢は痺れはあるものの、日常生活も仕事も普通にできるようにまでなっていらっしゃいます。

このように健常者と何ら変わらないほどになる人は、この病気の患者さん全体の4%しかいないとのこと。

それでも、このまま回復に向かい完治することはなく、あくまでも「寛解」なのだと医師の先生は仰るのだとか。

まあ、それもしょうがないです。医師とは、次の思わしくなくなった場合に備えて、次の治療法を準備しておく、、それが使命のようなものなのだから。元気なときには不要。

安易に「もうここまできたら大丈夫」とは絶対に言えない。

macotoさんが四国村を歩き回る姿は、病気とか、障碍者とは全く思えず、この広い四国村をこんなに颯爽と歩いているのに、いつか再発するなんて信じられません。

いや、信じていません。

macotoさんは、このまま再発せずこれからも颯爽と歩き回る奇跡の人です。

「偶然」も「奇跡」も、表には現れずに常に働いている神さまの業…

photo by macoto

さーーーーて。

息子との生活もあと1日となりました。

自分の羽ではばたこうとしている息子をそっと見守るつもり。