遺跡に立つとみんな下を向いて何かを探している。

「これは?」聴講生。

「スエ(須恵)ですね」とか「ハジキ(土師器)です」と、先生。

わたしも懸命に下を向いて探したけど、ただの土しか見えない。

「これは?」

「これはチュウセイ(中世?)ですね」と言って、先生は下に投げてしまったので、わたしは急いで拾って、それを差し出した人からもらい受けた。

だって、中世だよ、わたしの知らない千年も前の器の欠片だもの。(わたしにとっては貴重)

鎌倉時代だろうか、それとも・・・。

数百年を経た土器の欠片、先生には関心外でも、わたしには十分夢見る対象。

数百年の時を夢想する、手に取ってじっと眺めている。

縄文・弥生時代の欠片が、遺跡にはたくさん眠っている。

遺跡探訪…ど素人のわたし、頓珍漢な質問はしないように心掛けた昨日の探訪。案外面白いかもしれない。

古代の遺跡、幻である。

在ったらしい。住居跡、出土の焼き物の破片、わずかな手がかりで、推論を立て、実証を探索していく。

土は掘り返され、痕跡は跡形もない。

「巨岩石が飛んできて、その場を塞ぎ長い時間を経たような奇跡的な場所からは明らかな物証が出ます。

群馬の山奥ではそんな例があったと聞きますが、この辺りではそんな遭遇はありません」と、学芸員。

「それでも三浦半島は、交易のため、北へ行くにも西へ行くにも、通らねばならない要所でしたから、海岸付近の居住地跡からは各時代の片鱗たる物証が出土します。」

京急津久井浜駅から、町谷原遺跡跡(古代)町谷原遺跡跡(縄文・弥生~古墳・古代)、大町谷西遺跡跡(古墳・古代)、大町谷南遺跡(古代)、宝蔵院遺跡(古代)、大町谷北遺跡跡(古代)、町谷原下遺跡(古代)、大町谷東遺跡跡(弥生~古墳・古代~近世)、横手遺跡(弥生~古墳・古代)、川尻遺跡(弥生〔中〕・古墳・古代)などを散策。

博物館のイベントも回を重ねると、顔見知りから友人へと親しみが沸き、再会の喜びに浸ることが多い。三年前に駅で別れたきりのAさん、

「久しぶり!」と言ったら「大病してね、近頃やっと外へ出られるようになったの」と、驚愕の報告。

被災した東北へボランティアで何度も出かけたり、マラソンに参加したりの元気旺盛な人のその後に絶句。

(でも、お会いできて嬉しかったわ。またね!)

花粉症がひどくて鼻水垂らしながらの散策、それでも何とか一回り。

稲村先生、瀬川先生、ありがとうございました。

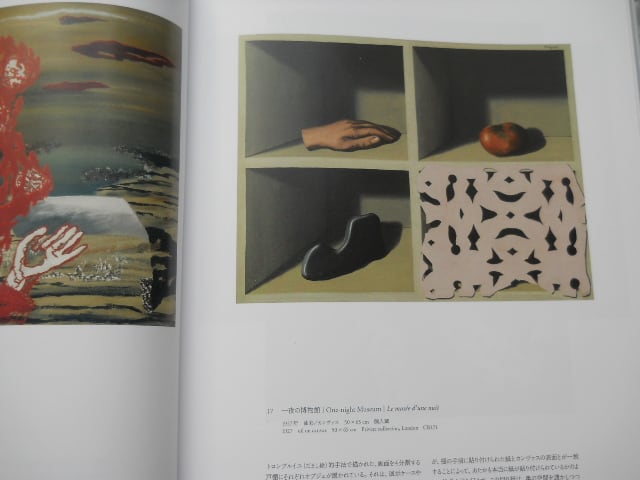

『一夜の博物館』どういうことなのだろう。博物館というものは古来からの歴史を知るためにあらゆるものを収集し保管・陳列する場所である。

一夜・・・人類の歴史などはそれほどに短く浅いものだと言っているのだろうか。真偽は分からないが、つかの間お見せする人類の史実ということかもしれない。

夜あるけば、つまづく。そ人のうちに光がないからである。(『ヨハネによる福音書』より)

光のない時間、闇の中に展かれた博物館、幻想である。

腐った果実・精神の深淵(霊)・左手首・具体性を持たない不明な置物などが各四つのエリアに収められている。

あなたの目が開け、神のように善悪を知るものになるといわれた中央にある木の実。(『創世記』より)

もしあなたの右の手が罪を犯させるなら、それを切って捨てなさい(『マタイによる福音書』より)

精神の闇(秘密)、傷痕。

イメージを拒否する不明なもの。

善悪・罪科・傷痕・不明な闇・・・精神の歴史、時代順に整理できない人類の存在証明が密やかにもここに在る。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

ジョバンニはなんだかわけもわからずににはかにとなりの鳥捕りが気の毒でたまらなくなりました。鷺をつかまへてせいせいしたとよろこんだり、白いきれでそれをくるくる包んだり、ひとの切符をびっくりしたやうに横目で見てあわててほめだしたり、そんなことを一一考へてゐると、もうその見ず知らずの鳥捕りのために、ジョバンニの持ってゐるものでも食べるものでもなんでもやってしまひたい、もうこの人のほんたうの幸になるなら自分があの光る天の川の河原に立って百年つゞけて立って鳥をとってやってもいゝといふやうな気がして、どうしてももう黙ってゐられなくなりました。

☆懲(過ちを繰り返さないようにこらしめる)を補(助ける)記は、法(仏の教え)の路(物事の筋道)であると吐く。

法(仏の教え)に接(つながる)譜(物事を系統的に書き記したもの)である。

往(人が死ぬこと)を黙って表し、逸(かくしている)。

逸(隠した)講(はなし)を兼ね、致(まねく)帖(書き物)を保(持ち続ける)のは、字による自記の図りごとである。

考えは、二つの文に交わっている。

展(物事を繰り広げる)千(たくさん)の講(話)を留めている。

飛躍した念(思い)を留め、重ねた記は黙している。

「わたしたちがバルナバスの引き受けた任務の重大さをいいかげんに考えているとは、おもわないでくださいな。わたしたちは、お役所にたいする畏敬の念を十分にもっています。これは、さっきあなた自身がおっしゃったとおりですわ」

☆わたしたちが引き継ぐ使命(問題)の重要さを軽く見ないでください。裁判に対する畏敬の念をなくすことはありません。それは、あなた自身が言ったとおりです。