『七宝焼』の講座は昭和の時代からだから、かれこれ三十年近く続いている。初代の講師が亡くなりその後後を引き受けて下さった講師も齢/89才・・・

「今年度いっぱいで辞めさせていただきます」とのこと。

作ったアクセサリーは数知れず…バザーに提供したりしたけど、残りはザラザラ(?)

およそアクセサリーの似合わないわたし…未練なのか一生懸命楽しんでいる。(ちなみに昨今のビーズアクセサリーだけでも20個以上、人に出会うとその時自分が付けたものを差し上げている、というか無理に押し付けている)

ああ、でもこの『七宝焼』講座も間もなく終了するのかと思うと、淋しい。

かつて十年ほどお世話になった『料理の会』も友人の話では今年いっぱいで終了とのこと。

そう、講師も生徒も十分年を取り、そういうことになって行くのかと・・・。

「月に一度、楽しみにしているの」と、メンバー。月に一度の逢瀬、会食、そういうことがなくなると、そりゃ、やっぱり寂しい。

年を重ね来ると、どこかへ行きたくても行くところがなくなってしまうのかな。博物館や美術館のイベントも「あのお婆さんまた来ているよ」などと囁かれることを危惧する昨今、淋しさもひとしお。

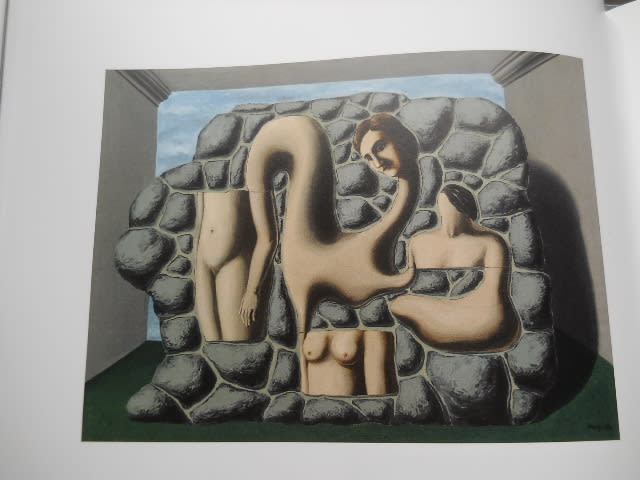

『軽業師の休憩』

女の身体が切断・変形の妙をもって石壁にはめられている。その石影は室内にあリ、外(あるいは壁の一部)は海とも空ともつかないブルーと白の混色。

きわめて不思議な作品である。安らぎの実感がない光景、石壁は一見強固に見えるが、倒壊を免れたいようなものだし、倒れた先は海とも空ともつかない空間である。

(女と限定しうる身体だけれど、一部男の肩を思わせる感もある)

顔・胸・腹(陰部)・手などは相似形だが、他の部位は伸縮し形を留めていない。

第一、この女は軽業師なのだろうか。

軽業師はこの作品の手前にいる作家自身ではないか。マグリットの作品は思索の果てのバランスをコーディネートしたものであり、その軽妙さは軽業師に匹敵する。

マグリットの常なる思考はまるでアクロバット(軽業師)そのものだと自嘲を込めて描いた作品だと思う。

女・性的器官・有機と無機の質的融合・室内(英知)・海と空(自然)・床の緑は時間の特定不可・影は光の存在・・・これらの集合を常人には思いつかない手法で策謀する。(ちなみに女の顔は『脅かされた殺人者』と酷似している)

これらを一時、収めて、わたくし(マグリット)は、休憩いたします。という(重い)ジョークである。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

と思ったらあの赤帽の信号手また青い旗をふって叫んでゐたのです。

☆詞(言葉)の釈(意味を解き明かす)謀(はかりごと)は、審(正しいかどうかを明らかにする)。

業(善悪すべての行い)を趣(考え)、照(あまねく光が当たる=平等)を記す経(仏の教え)がある。

あの子がなんとかして見かけだけでも要求にしたがい、縉紳館の敷居だけでもまたいでいたら、わたしたちの悲運は、避けられていたことでしょう。

☆彼女が従う様子を見せ、大群の暈(死の入口)を少しでも超えていたなら、悲運は避けられていたことでしょう。