『ことばの用法』

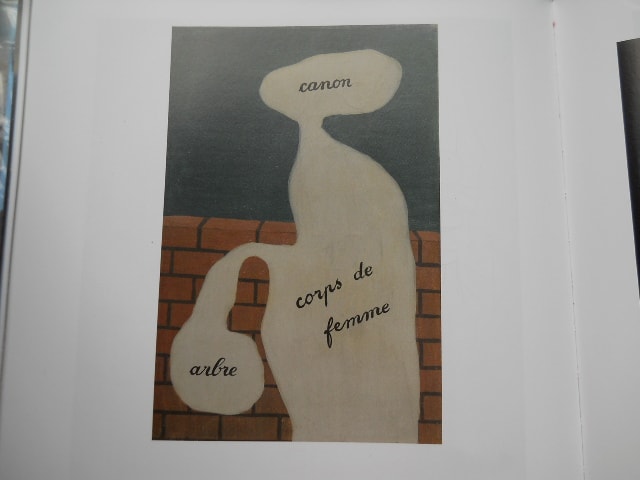

canon・ corps de femme・ arbre という言葉(文字)が白の不定形な領域に書かれている。バックは上半分が深緑、下半分がレンガでありその稜線は少し右下がりで平行ではない。

文字の書かれた領域は不定形とはいえ人型を想起させる。(点が三つあれば人の顔を想起させるというレベルである)

問題は認識のレベルである。学習された共通認識は同じ対象をイメージするが、外部の人間にとっては文字の意味する対象を認識することはできず、理解不能な混沌は単なる線描でしかない。

その点、彩色に関しては深緑(green)は多義にわたるかもしれないが、知っている限りのグリーンを想起させる。レンガの方は、人が作り出したものであるから一般的であっても知らない人にとっては意味不明にしか映らない。どちらにしても、発する側の意図は必ずしも正確に受信されるとは限らない。

ことばの用法は、人知の上の約束という条件付きで果たされるものである。確信している共通言語も安定を約束されるものではなく常に変化を余儀なくされる可能性を孕んでいる。

この作品を見る限り、大砲・女の身体・木という意味を有した文字は関連性のない文字の羅列である。『ことばの用法』というタイトルであるが、用法そのものが欠落している。

言葉にたいする強い確信・信頼の崩壊、揺らぎがここにある。つまりは『ことばの用法』の虚弱な側面を衝いている。

ことば≒イメージであるが、ことば≠イメージでもあり、用法は極めて不安定なものである。

『ことばの用法』そのものへの問いであり、答えであるかもしれない。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

「わたる鳥へ信号してゐるんです。きっとどこからか狼煙が上がるためで背う。」カンパネルラがすこしおぼつかなさうに答へました。

☆懲(過ちを繰り返さないようにこらしめ)審(正しいかどうか、つまびらかにする)。

業(善悪すべての行い)の償いは禱(いのり)である。

これは、慣れっこになったのではありません、単純な判断だけが問題であるような場合には、慣れたからといって、鈍感になれるものではありませんもの。これは、あなたがた先入観から解放されたということだけですわ」

☆これは、慣れたのではありません。慣れないで鈍くなっただけです。単に判断をし、思い違いを改めただけです」