■『アジアのこころ』(自由国民社)

葉祥明/絵・文

※「作家別」カテゴリーに追加しました。

▼あらすじ(ネタバレ注意

アジアの、ある地方の、小さな村のお話

空は高く、大地は果てしなくつづく とても美しい自然

その森の奥に ひっそりと “アジアのこころ”よ呼ばれる 1本の大きな木がある

私たちが尋ねると なんでも答えてくれる ふしぎな木

花が咲くと 夢見心地になるような香りがし

実を結ぶと 私たちはほかの生き物たちと 分け合って食べる

嵐で河が氾濫しても その後には太陽が輝き 豊かな自然がよみがえる

しかし 人間同士が争い 村や自然をひどく壊した

そんな時苦しむのは いつも子どもやお年寄り 罪のない村の人たち

自分さえよければという人たちは 私たちの大切な木も切り

実を奪ってしまった

あちこちの村は荒れ 飢え 住む場所もなく

町に出て 辛い生活をしなければならなくなった

大人が始めた戦争や紛争が終わっても 地雷で手足を失い 目が見えなくなります

地雷を作り 埋めた大人は その責任をとってくれるでしょうか?

どうしてこうなるのか 私たちは考えるために 学校に行って学び

自分の考えを みんなに伝えられるようになる必要があります

子どもは野原や 森 川や湖で遊ぶのが大好きです

私たちのために なるべく手をくわえずに 自然のままにしておいてほしいのです

これ以上 海を汚したり だめにしないでください

それが 私たち アジアの子どもの願いです

【あとがき 葉祥明 内容抜粋メモ】

子どもは大人よりも自然を身近に感じています

経済発展・開発よりも、美しく豊かな自然に関心があります

子どもは大人より未熟で思慮が足りないでしょうか?

そんなことはありません

自然や、他の生き物を下に見て、利用することばかり考えがちな大人よりも

自然・生命を考えて、心を痛めています

私たちはアジアの人々とともに考えていきたいものです

【ユネスコと平和の文化】

「ユネスコ憲章」

「ユネスコ憲章」

「戦争は人の心の中で生まれるものだから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない」とうたっている

「平和とは」

「平和とは」

戦争のない状態だけでなく、差別・偏見・暴力がなく

一人ひとりの力が発揮され

自然と調和のとれた状態をさす

「平和の文化国際年」

「平和の文化国際年」

国連が2000年に制定

2001~2010年を「世界の子どもたちのための平和の文化と非暴力の10年」とした

「日本ユネスコ協会連盟」

「日本ユネスコ協会連盟」

アジアを中心に識字教育支援「ユネスコ・世界寺子屋運動」、「世界遺産」活動などを行っている

全国に約280のユネスコ協会があり、多くのボランティアが活躍している

「わたしの平和宣言」への署名活動

「わたしの平和宣言」への署名活動

1.「すべての人の生命を大切にします」

差別や偏見を持たないで,一人ひとりの生命と人権を尊重します。

2.「どんな暴力も許しません」

積極的に非暴力を支持します。特に弱い立場にある幼児や青少年に向けられた

身体への暴力,性的虐待,精神的苦痛などのあらゆる暴力を 許しません。

3.「思いやりの心を持ち,助け合います」

社会的差別,不正,政治的・経済的抑圧をなくすために,思いやり, 助け合う心で,奉仕活動を行います。

4.「相手の立場に立って考えます」

狂信に陥ったり,他人を中傷したり拒絶したりしないで,いつも話し 合いを優先させ,

人の話を理解しようと努めることによって,表現の 自由と文化の多様性を守ります。

5.「かけがえのない地球環境を守ります」

生態系のバランスを保ち,すべての生命を尊重するよう行動し,自分 の行動に責任を持つ消費者としての態度を心がけます。

6.「みんなで力を合わせます」

男女が共に力を合わせ,民主的なやり方でいろいろな新しいことに取 り組み,

自分の暮らす地域のことに関心を持ち,よりよい地域づくり のために,いま,ここで,できることから始めます。

平和な世界は、私たち1人ひとりの心がけ、毎日の行いでつくられる

※本書の売り上げの一部は、アジア各国での翻訳出版のために使われる

【ブログ内関連記事】

『国際平和をめざして 国際連合』(ほるぷ出版)

『国際平和をめざして 国際連合』(ほるぷ出版)

『エコQ&A100 1 世界のエコはいま』(ポプラ社)

『エコQ&A100 1 世界のエコはいま』(ポプラ社)

『世界の野生生物と自然を守る 世界自然保護基金』(ほるぷ出版)

『世界の野生生物と自然を守る 世界自然保護基金』(ほるぷ出版)

『ここまできた!環境破壊1 環境ホルモン汚染』(ポプラ社)

『ここまできた!環境破壊1 環境ホルモン汚染』(ポプラ社)

マングローブの木~アフリカの海辺を緑の林に』(さ・え・ら書房)

マングローブの木~アフリカの海辺を緑の林に』(さ・え・ら書房)

『政治と国際理解を調べよう』(国土社)

『政治と国際理解を調べよう』(国土社)

『未来への伝言 90歳の元海軍中尉が伝えたい、平和へのメッセージ』(現代書林)

『未来への伝言 90歳の元海軍中尉が伝えたい、平和へのメッセージ』(現代書林)

葉祥明/絵・文

※「作家別」カテゴリーに追加しました。

▼あらすじ(ネタバレ注意

アジアの、ある地方の、小さな村のお話

空は高く、大地は果てしなくつづく とても美しい自然

その森の奥に ひっそりと “アジアのこころ”よ呼ばれる 1本の大きな木がある

私たちが尋ねると なんでも答えてくれる ふしぎな木

花が咲くと 夢見心地になるような香りがし

実を結ぶと 私たちはほかの生き物たちと 分け合って食べる

嵐で河が氾濫しても その後には太陽が輝き 豊かな自然がよみがえる

しかし 人間同士が争い 村や自然をひどく壊した

そんな時苦しむのは いつも子どもやお年寄り 罪のない村の人たち

自分さえよければという人たちは 私たちの大切な木も切り

実を奪ってしまった

あちこちの村は荒れ 飢え 住む場所もなく

町に出て 辛い生活をしなければならなくなった

大人が始めた戦争や紛争が終わっても 地雷で手足を失い 目が見えなくなります

地雷を作り 埋めた大人は その責任をとってくれるでしょうか?

どうしてこうなるのか 私たちは考えるために 学校に行って学び

自分の考えを みんなに伝えられるようになる必要があります

子どもは野原や 森 川や湖で遊ぶのが大好きです

私たちのために なるべく手をくわえずに 自然のままにしておいてほしいのです

これ以上 海を汚したり だめにしないでください

それが 私たち アジアの子どもの願いです

【あとがき 葉祥明 内容抜粋メモ】

子どもは大人よりも自然を身近に感じています

経済発展・開発よりも、美しく豊かな自然に関心があります

子どもは大人より未熟で思慮が足りないでしょうか?

そんなことはありません

自然や、他の生き物を下に見て、利用することばかり考えがちな大人よりも

自然・生命を考えて、心を痛めています

私たちはアジアの人々とともに考えていきたいものです

【ユネスコと平和の文化】

「ユネスコ憲章」

「ユネスコ憲章」「戦争は人の心の中で生まれるものだから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない」とうたっている

「平和とは」

「平和とは」戦争のない状態だけでなく、差別・偏見・暴力がなく

一人ひとりの力が発揮され

自然と調和のとれた状態をさす

「平和の文化国際年」

「平和の文化国際年」国連が2000年に制定

2001~2010年を「世界の子どもたちのための平和の文化と非暴力の10年」とした

「日本ユネスコ協会連盟」

「日本ユネスコ協会連盟」アジアを中心に識字教育支援「ユネスコ・世界寺子屋運動」、「世界遺産」活動などを行っている

全国に約280のユネスコ協会があり、多くのボランティアが活躍している

「わたしの平和宣言」への署名活動

「わたしの平和宣言」への署名活動1.「すべての人の生命を大切にします」

差別や偏見を持たないで,一人ひとりの生命と人権を尊重します。

2.「どんな暴力も許しません」

積極的に非暴力を支持します。特に弱い立場にある幼児や青少年に向けられた

身体への暴力,性的虐待,精神的苦痛などのあらゆる暴力を 許しません。

3.「思いやりの心を持ち,助け合います」

社会的差別,不正,政治的・経済的抑圧をなくすために,思いやり, 助け合う心で,奉仕活動を行います。

4.「相手の立場に立って考えます」

狂信に陥ったり,他人を中傷したり拒絶したりしないで,いつも話し 合いを優先させ,

人の話を理解しようと努めることによって,表現の 自由と文化の多様性を守ります。

5.「かけがえのない地球環境を守ります」

生態系のバランスを保ち,すべての生命を尊重するよう行動し,自分 の行動に責任を持つ消費者としての態度を心がけます。

6.「みんなで力を合わせます」

男女が共に力を合わせ,民主的なやり方でいろいろな新しいことに取 り組み,

自分の暮らす地域のことに関心を持ち,よりよい地域づくり のために,いま,ここで,できることから始めます。

平和な世界は、私たち1人ひとりの心がけ、毎日の行いでつくられる

※本書の売り上げの一部は、アジア各国での翻訳出版のために使われる

【ブログ内関連記事】

『国際平和をめざして 国際連合』(ほるぷ出版)

『国際平和をめざして 国際連合』(ほるぷ出版) 『エコQ&A100 1 世界のエコはいま』(ポプラ社)

『エコQ&A100 1 世界のエコはいま』(ポプラ社) 『世界の野生生物と自然を守る 世界自然保護基金』(ほるぷ出版)

『世界の野生生物と自然を守る 世界自然保護基金』(ほるぷ出版) 『ここまできた!環境破壊1 環境ホルモン汚染』(ポプラ社)

『ここまできた!環境破壊1 環境ホルモン汚染』(ポプラ社) マングローブの木~アフリカの海辺を緑の林に』(さ・え・ら書房)

マングローブの木~アフリカの海辺を緑の林に』(さ・え・ら書房) 『政治と国際理解を調べよう』(国土社)

『政治と国際理解を調べよう』(国土社) 『未来への伝言 90歳の元海軍中尉が伝えたい、平和へのメッセージ』(現代書林)

『未来への伝言 90歳の元海軍中尉が伝えたい、平和へのメッセージ』(現代書林)

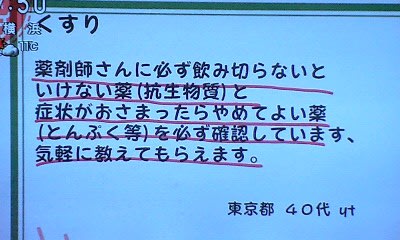

注意ポイント1:

注意ポイント1:

重要ポイント1:「処方された薬は飲みきる」

重要ポイント1:「処方された薬は飲みきる」