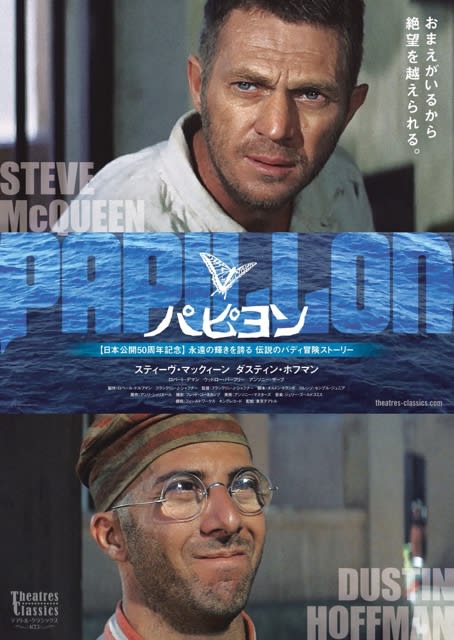

◼️「パピヨン/Papillon」(1973年・アメリカ=フランス)

監督=フランクリン・J・シャフナー

主演=スティーブ・マックイーン ダスティン・ホフマン ヴィクター・ジョリィ

無実の罪でフランス領ギニアの囚人植民地の刑務所に連れてこられた主人公。過酷な状況、度重なる裏切りに耐えながら脱獄をしようとする物語。

2017年のリメイク版では、囚人となる前に何が起こったかを明確にして、実話であることを強調したつくりになっていた。本作はそうした部分はほぼバッサリ。パピヨンの彼女やドガの妻も出てくるがほんの一瞬。それよりもギニア到着までの道中と獄中の描写に時間をかけている。特にギニア到着までは、金目当てにドガを狙う他の囚人たちの存在が緊張を途切れさせない。パピヨンが彼らからドガを守ったことで、2人は信頼と友情を得ていく。

今回40ウン年ぶりに観て思うのは、とにかく台詞が少なくて映像があまりにも有弁なこと。何が起こっているかが映像だけで納得させてくれる。独房に入れられたパピヨンのひとり言さえ蛇足に思えたほどだ。

映画は活動写真から発達したから映像で物事を示す作り方だが、テレビドラマはラジオがルーツだから説明が多くなる。昔の映画を観るとそれを改めて実感させられる。クラシック映画に出てくる男優って寡黙でカッコいいイメージがあるが、今の映画のように無駄に喋ってないんだろうな。

病院棟から抜け出して脱獄を実行する夜の描写では、所長宅の演奏会を手伝うドガと、逃げ出そうとするパピヨンらを、ひとつの構図の中で映し出す。看守らや人々の目線の位置関係は一目瞭然。見守るドガがいかに緊張しているかを示すカットを入れて、緊張感のある場面に仕上げている。

裸族の村に流れ着いたパピヨンの様子には、もはや言葉など不要だ。村の長がパピヨンの胸にある蝶の刺青を気に入って、自分にも描いてくれと要求する場面。朝目覚めると村人が姿を消している場面。全て無言。でも伝わる。

その後刑務所は閉鎖されたと短い字幕があり、エンドクレジットの背景に刑務所の跡地が映される。最後の最後でシャフナー監督が実話だと映像で示したものだろう。最後まで言葉が少ない映画。それだけにパピヨンの最後の叫びが、ジェリー・ゴールドスミスの音楽と共に心に残る。

「俺は生きてるぜ!バカ野郎!」

2017年のリメイク版では、囚人となる前に何が起こったかを明確にして、実話であることを強調したつくりになっていた。本作はそうした部分はほぼバッサリ。パピヨンの彼女やドガの妻も出てくるがほんの一瞬。それよりもギニア到着までの道中と獄中の描写に時間をかけている。特にギニア到着までは、金目当てにドガを狙う他の囚人たちの存在が緊張を途切れさせない。パピヨンが彼らからドガを守ったことで、2人は信頼と友情を得ていく。

今回40ウン年ぶりに観て思うのは、とにかく台詞が少なくて映像があまりにも有弁なこと。何が起こっているかが映像だけで納得させてくれる。独房に入れられたパピヨンのひとり言さえ蛇足に思えたほどだ。

映画は活動写真から発達したから映像で物事を示す作り方だが、テレビドラマはラジオがルーツだから説明が多くなる。昔の映画を観るとそれを改めて実感させられる。クラシック映画に出てくる男優って寡黙でカッコいいイメージがあるが、今の映画のように無駄に喋ってないんだろうな。

病院棟から抜け出して脱獄を実行する夜の描写では、所長宅の演奏会を手伝うドガと、逃げ出そうとするパピヨンらを、ひとつの構図の中で映し出す。看守らや人々の目線の位置関係は一目瞭然。見守るドガがいかに緊張しているかを示すカットを入れて、緊張感のある場面に仕上げている。

裸族の村に流れ着いたパピヨンの様子には、もはや言葉など不要だ。村の長がパピヨンの胸にある蝶の刺青を気に入って、自分にも描いてくれと要求する場面。朝目覚めると村人が姿を消している場面。全て無言。でも伝わる。

その後刑務所は閉鎖されたと短い字幕があり、エンドクレジットの背景に刑務所の跡地が映される。最後の最後でシャフナー監督が実話だと映像で示したものだろう。最後まで言葉が少ない映画。それだけにパピヨンの最後の叫びが、ジェリー・ゴールドスミスの音楽と共に心に残る。

「俺は生きてるぜ!バカ野郎!」

![パピヨン [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51BZ3pAQJML._SL160_.jpg)