足腰大丈夫な内に、出来る限り不要雑物整理をしようと決心してから久しいが、正直あまり捗っていない。書棚や天袋、押入れ等に詰め込まれていた古い書籍や辞書、百科事典等の類も、ここ数年間で大胆に整理処分してきたつもりだが、中には、「これ、面白そう?」等と目に止まり、残してしまったものも結構有る。その中のひとつに、多分、長男か次男かが、学生時代に使っていたものに違いない、小町谷照彦著 文英堂の「小倉百人一首」(解説本・参考書)が有る。パラパラとページを捲ってみたところ、なかなか詳しく、分かりやすく、決して、「今更 向学心?」なーんてものではなく、子供の頃、作者や歌意も分からないまま、正月になると必ず家族でやっていた「百人一首かるた取り」を思い出して懐かしくなってしまったからで、今更になって、「へー!、そういう歌だったのか・・」、目から鱗・・になっているところだ。

「小倉百人一首」は、奈良時代から鎌倉時代初期までの百人の歌人の歌を、藤原定家の美意識により選び抜かれた秀歌であるが、時代が変わっても、日本人の心情が呼び起こされるような気がしてくる。

ブログネタに?、頭の体操に?、いいかも知れない等と思い込んでしまい、昨年、一昨年、「春」「夏」「秋」「冬」、季節を詠んだ歌を取り上げて、ブログに書き留めたが、今回は、最も数の多い、「恋」を詠んだ歌を取り上げて、順不同、書き留めてみることにした。

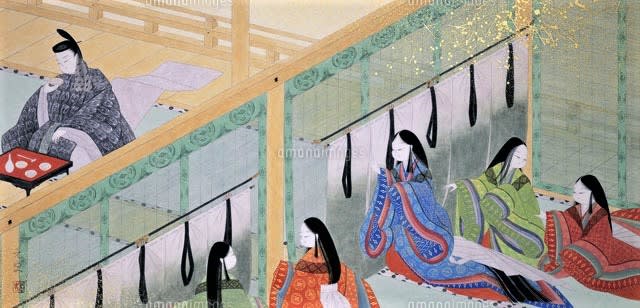

(ネットから拝借画像)

百人一首で「恋」を詠んだ歌 その14

嘆けとて 月やは物を 思はする

かこち顔なる わが涙かな

出典

千載集(巻十五)

歌番号

86

作者

西行法師

歌意

「嘆け」と言って、月が私に物思いをさせるのであろうが

いや、そうではない。恋がそうさせるのだ。

そうであるのに、月のせいにして、

恨めしそうな様子でこぼれ落ちる私の涙であることよ。

千載集の詞書(ことばがき)に

「月前恋といへる心をよめる」と有り、

月を前にして、恋人を恨む気持ちを詠んだ

「題詠」の歌であることが分かる。

古来、月は物思いをさせるものだという

伝統的観念の上に立っている歌。

注釈

「嘆けとて」は、「月が私に嘆き悲しめと言って」の意。

「とて」は、「と言って」の意。

「月やは物を思はする」は、月が物思いをさせるのであろうか、

いやそうではないの意。

「やは」は、反語の係助詞。

月を擬人化した表現。

「かこち顔なる」は、恨めしそうな様子をしているの意。

「かこつ」は、「かこつける」「他のせいにする」の意の動詞。

月のせいではないのに、まるで月のせいであるように

恨みがましい様子の意味になる。

西行法師(さいぎょうほうし)

俗名 佐藤義清(さとうのりきよ)。

その祖は藤原秀郷で、代々、北面の武士の家柄に生まれた義清も、鳥羽上皇の北面の武士として、左兵衛尉(さひょうえのじょう)となったが、23歳で出家し、諸国を行脚、仏道修業と歌作に専心した。藤原俊成と並ぶ、平安時代末期の代表的歌人で、新古今集には、最多の94首が入集されている。山部赤人以来の自然歌人として、後世、宗祇、芭蕉等から、範とされた。家集に「山家集」が有る。

川柳

西行の涙は月に呆れられ

西行は、月を見ていると悲しく涙が出ると言ったが、

月にしてみれば、「お前を泣かすような顔かよ!」と呆れ返った・・の意。

立場を逆にした句。

参照・引用

小町谷照彦著「小倉百人一首」(文英堂)