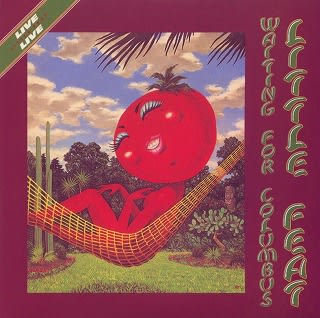

■Waiting For Columbus / Little Feat (Warner Brs.)

幸せにも、私には記憶に残るライブコンサートが幾つもありますが、その中でも特に熱くさせられたのは、1978年7月に行われたリトル・フィートの来日公演です。

リトル・フィートは皆様ご存じのとおり、所謂ウエストコーストロックの一派ですが、シングルヒットよりはアルバム単位で人気を獲得したバンドです。

そのデビューは1971年で、当初はリーダーのローウェル・ジョージが都市の情景をファンキーロック化するという、ちょうど我が国の「はっぴいえんど」にも通じるものを表現していたのですが、もちろんリアルタイムでは売れませんでした。

ただし現場主義の巡業ライブでは熱狂的なファンを掴んでいたようですし、業界関係者からも高評価だったと言われています。それはバンドメンバーが皆、鍛え上げられた腕利きだったことから、当時の西海岸ではスタジオセッションで重宝されるという結果に結びつくのですが、現実的にはバンドの運営が経済的に芳しくなく、必然的にアルバイトせざるをえないという……。

で、そんな流れの中で、前述した「はっはいえんど」のラストアルバム「Happ End (ベルウッド)」が昭和48(1973)年に発売され、そこに助っ人で参加していたのがリトル・フィートの面々でした。そして細野晴臣や鈴木茂が、各方面でリトル・フィートの凄さを語り始めてから、我が国でも注目が集まるようになったと記憶しています。

と、同時に、その頃のウエストコースト系ロック&ポップスの人気アルバムには、リトル・フィートのメンバーがセッション参加したクレジットが目立つようなり、そのあたりも人気獲得に大きな要因だったと思います。

そして決定的だったのが、フュージョンブームでしょう。

実はリトル・フィートはロックバンドだったはずが、メンバーチェンジやリーダーのローウェル・ジョージが病欠という変転が重なり、1977年に発表した傑作アルバム「Time Loves A Hero」では、ついにウェザー・リポートも真っ青のジャズロックフュージョンを聞かせてしまうのです。

つまりリトル・フィートは既に述べたようにファンキーロックからスタートし、それがニューオリンズ系R&Bビートを巧みに取り入れたルーツロックバンドへと進化(深化?)した末に、とうとうフュージョンにまで足を踏み入れてしまったのが、1978年頃の実相だったと思います。

そして当然ながら、サイケおやじを熱狂させた当時の来日公演は、それらがゴッタ煮となったライブ演奏の強烈さ! ウネリとヨジレ、そしてズレが混濁するボリリズム的な興奮に加え、タイトでシャープなビートが飛び跳ねる快感は、唯一無二♪♪~♪

陶然とさせられた私がコンサートの帰りに、本日ご紹介のライブ盤を輸入の新譜としてゲットしたのは、当たり前だのクラッカーです。

A-1 Join The Band

A-2 Fat Man In The Buthtub

A-3 All That You Dream

A-4 Oh, Atlanta

A-5 Old Folk's Boogie

B-1 Time Loves A Hero

B-2 Day Or Night

B-3 Mercenary Territory

B-4 Spanish Moon

C-1 Dixie Chicken

B-2 Tripe Face Boogie

B-3 Rocket In My Pocket

D-1 Willin'

D-2 Don't Bogart The Joint

D-3 A Apolitical Blues

D-4 Sailin' Shoes

上記演目のライブレコーディングは1977年8月にロンドン及びワシントンDCで行われ、メンバーはローウェル・ジョージ(g,per,vo)、ポール・バレール(g,vo,per)、ビル・ペイン(p,key,vo)、ケニー・グラドニー(b,per)、リッチー・ヘイワード(ds,vo)、サム・クレイトン(per,ds) という当時のレギュラー6人組に加え、ホーンセクションとしてタワー・オブ・パワー、さらにミック・テイラー(g) が「A Apolitical Blues」に飛び入りという豪華版♪♪~♪

まず冒頭、楽屋かステージ裏あたりで演じられたようなアカペラコーラスの「Join The Band」、そしてその途中から被さってくる観客の期待のざわめき、こうしてスタートする「Fat Man In The Buthtub」のファンキービートの大波という卓越したアルバム編集が、本当にたまりません♪♪~♪ 私なんか、ここだけが聴きたくて何度、A面に針を落としたことかっ!

実は来日公演では当然ながら、こういうスタートではありませんでしたからねぇ~。尚更にウキウキさせられましたですよ。

で、肝心の演奏は、そういうタフでしなやかなファンキービートが堪能出来ますし、加えてフュージョン味も濃厚です。

「All That You Dream」のヘヴィなスピード感、ニューオリンズ系R&Bピアノが冴える「Oh, Atlanta」のシンプルな楽しさ、ヨジレたビートが快感に繋がる「Old Folk's Boogie」というA面の流れの良さは流石でありながら、実は小手調べにしかすぎません。

リトル・フィートの曲と演奏は、メロディの良さというよりも、複合リズムの面白さを堪能できるバンドアンサンブル、そして妙に依怙地で変態的な歌詞のミスマッチを楽しむのが本来の持ち味だと、私は思います。

その意味ではシングルヒットが出なかったのはムペなるかな、しかしアルバム単位での鑑賞やライブの現場ではバカウケするのも当然でしょう。

ですから、このライブが名盤・人気盤となるわけですが、それにしても、ここでのリトル・フィートは凄すぎますねぇ~♪

既に述べたように、この頃のバンドはフュージョン化も著しく、それが爆発したのがスマートなファンクピートに導かれた「Time Loves A Hero」から始まるB面です。蠢くケニー・グラドニーのエレキベース、ラテンロックのリックさえも自在に使うドラムスや打楽器のコンビネーション、そして抑揚の少ない歌メロを膨らせていく演奏の展開は、スティーリーダンのようでもあり、キーボードの色彩豊かな使い方はウェザーリポートを強く想起させられます。

私が行った来日公演の会場には、おそらくフュージョンファンが半分ほどは座席を占めていた様子で、彼等はきっと、このB面のような演奏を期待していたはずです。

助っ人参加したタワー・オブ・パワーのホーンセクションも、実に効果的に使われていますよ。

そしてアルバムの山場となるのがC面! リトル・フィートの人気曲「Dixie Chicken」からの流れでしょう。これは彼等が一応のブレイクとされる3作目のアルバムタイトル曲で、ニューオリンズ系R&Bピアノのストライド奏法っぽいメロディがキモになっていますから、その楽しさは保証付き! 加えてローウェル・ジョージが畢生のスライドリフと呼応するポール・バレールのカキクケコギターが良い感じ♪♪~♪ さらにビル・ペインのピアノとキーボードが果てしないジャズ地獄へと入っていきますし、タイトなドラムスと柔軟なエレキベースに執拗なパーカッションが唯一無二のファンクピートを作り出しています。もちろんホーンセクションの懐メロジャズ味も、イヤミがありません。

ここでは短めに編集されていますが、来日公演では相当に長い演奏でしたよ。

それが続くアップテンポの「Tripe Face Boogie」からヘヴィファンクな「Rocket In My Pocket」と展開されるライブならでは流れは実に豪快で、見事に全盛期だったバンドの勢いを記録していると思います。

そしてD面では、いよいよ素敵な名曲「Willin'」が、情感たっぷりに歌われ、言うまでもありませんが、ここで「大阪で生まれた女」を我々は歌ってはいけません。要注意!

あぁ、それにしても間奏で聞かれるビル・ペインのピアノが良いですねぇ~♪ ただし歌詞の内容は悪いクスリを運ぶトラック野郎の独り言……。

こうして迎える終盤では、まず長閑なカントリーロック系バラードの「Don't Bogart The Joint」が、これまた素敵な雰囲気を醸し出し、続くミック・テイラーがゲスト参加のハードロックブルース「A Apolitical Blues」が、激ヤバ! この粘っこくてガチガチの演奏こそが、ロック黄金期の証でしょう。2コーラスを弾きまくるミック・テイラーも最高ですよ♪♪~♪

もう会場は興奮のルツボという熱気の中、オーラスの「Sailin' Shoes」は、これまたファンキーなブルース魂が力みいっぱいに披露されますが、この疲れ果てた雰囲気の良さも捨て難く、レイジーな余韻を残してアルバムは終わります。

ということで些か、とっつきにくい演奏かもしれません。しかし、このリズム的興奮度の高い面白さの虜になると、抜け出せません。

ちなみに私は最初、2作目のアルバム「Sailin' Shoes」から聴いたんですが、まさかここまで演奏が濃くなっていくとは、リアルタイムでは想像もつきませんでした。

しかし当時のバンドの内部事情はドロドロの極み……。リーダーのローウェル・ジョージとビル・ペインやリッチー・ヘイワードの確執は深刻だったと言われ、リーダー不在のままに作られた前述の傑作盤「Time Loves A Hero」に収録の曲を演奏する時には、ローウェル・ジョージがステージから引っこんでしまうほどでした。これは日本公演でも、実際にあったことです。

それでも、このライブ盤が素晴らしいのは、当然ながらスタジオの手直しでローウェル・ジョージの存在感が強調されているからでしょう。しなやかで繊細なスライドギター、力んだボーカルも上手くバランスがとれているようです。

ただし、これ以降に出されたバンドの解散声明とローウェル・ジョージの急逝……。

リトル・フィートはローウェル・ジョージが作ったバンドなのに、最後にはリーダーの自分が居場所を失ったという悲劇は、どうしてもストーンズのブライアン・ジョーンズの思い出と重なってしまうのが、サイケおやじの今も変わらぬ気持ちです。

初めて聴いたアルバムの「Sailin' Shoes」は、ブライアン・ジョーンズがストーンズを辞めて作ったかのような錯覚さえ覚える作品だと、私は思います。

その意味で、この実質的な集大成アルバムこそが悲喜こもごも……。

私は死ぬまで、愛聴すると決意しております。