川崎の殺傷事件の複雑さを踏まえると

被害者の命の大切を意味づけ

傷を負った子らの感情を理解し

加害者の加害の行為に対する責任について

社会が被害者を出してしまった責任について

社会が加害者を救済できなかった責任について

二度と同じようなことが起こらないためには

「命の大切」は最も大切な価値観だ!

社会が命の讃歌を流布できるか!

ゲンダイを生きる人間の努めだな!

現代日本社会の病理現象を如何に克服するか!

NHK 「『ひきこもりは犯罪予備軍』は偏見だ」当事者の声広がる 2019年5月31日 18時01分 川崎殺傷事件

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190531/k10011936561000.html?utm_int=news_contents_news-main_004

川崎市で起きた殺傷事件の容疑者が「長期間仕事に就かず、ひきこもり傾向にある」と報道されていることに対して、ひきこもりの当事者たちなどから「ひきこもりが犯罪者予備軍であるかのように伝えるのは偏見だ」とする声が上がっています。

「事実にのっとり冷静な対応を」

声明は冒頭で「尊い命を奪った犯行はいかなる理由があろうと、けして許されるものではなく、私たちも強い憤りとともに深く胸を痛めています」としています。

そのうえで「ひきこもる人たちをひとくくりに否定すること」に向かいかねないとして、今回の事件で誤解や偏見が助長されることへの危惧を伝えています。

また「ひきこもりと犯罪が結び付けられ『犯罪予備軍』のような負のイメージが生まれれば、当事者や家族は追い詰められ、不安や絶望を深めてしまいかねません」としています。

そして「特定の状況に置かれている人々を排除したり異質のものとして見るのではなく、事実にのっとり冷静な対応をしてほしい」と求めています。

「行政は縦割りなくして対応を」

そのうえで「ひきこもりと事件の因果関係は分かっておらず、容疑者がどのような状況にあったのか解明が必要だ。一般的には社会的に孤立して居場所を失い追い詰められると、事件につながる可能性がある。こうした家庭は地域の中で埋もれて、適切な支援を受けられないケースも多く、近くに理解者や寄り添ってくれる人がいれば、こういうことにはならなかったのではないか」と話しています。

そして、「今回は親族が市に何度も相談をしていたのにこうした事件が起きてしまった。孤立した家庭に対する行政の理解やスキル、人材の育成が課題だ。行政は縦割りをなくして、部署を超えて対応し支援団体とも連携して対応することが必要だったのではないか」と指摘しています。

「長期化する前に支援の必要」

ひきこもりが長期化して、こうした親子が高齢化し、社会から孤立していく問題は、それぞれの年齢から「8050問題」と呼ばれています。

内閣府がことし3月に公表した調査では、40歳から64歳までのいわゆる「ひきこもり」の人が、推計61万人に上ることが初めて明らかになり、4年前の調査で推計された39歳以下の「ひきこもり」の人数より多くなりました。

また、ひきこもりの期間が「30年以上」という人もいて「長期化」の傾向も浮き彫りになっています。

ひきこもりが長期化すると、子どもが高齢になって就労支援などがさらに難しくなり、高齢の親も働くことができなくなって、生活に困窮してしまうとされています。

こうした親子はみずから声を上げづらく、高齢の親への支援がきっかけになって、初めてひきこもりが明らかになるケースも多いとされていて、複数の行政機関や団体が連携して支援にあたる必要性が指摘されています。

8050問題の名付け親で、大阪・豊中市社会福祉協議会の勝部麗子さんは「親が高齢になると、ひきこもりを解決しようという気力が失われ、誰にも相談できないまま孤立を深めていく。学校での不登校やいじめなど、ひきこもりにつながる芽を早期につかんで、長期化する前に行政や学校などが連携して支援する必要がある」と話していました。(引用ここまで)

衆院本会議で9日、幼児教育や保育を無償化する「子ども・子育て支援法改正案」が、与党などの賛成多数で可決された。しかし、保育の現場では待機児童や保育士不足などが問題視されている。無償化で需要が顕在化し、待機児童が更に増える恐れもあり、無償化に疑問を抱く国民は多い。

4月9日の「モーニングCROSS」(MX系)では、認定NPO法人フローレンスで代表理事を務める駒崎弘樹氏が保育園・幼稚園の入園の義務化を提言した。駒崎氏は「保育園や幼稚園に行っていない子供の数が、3歳が9万人、4歳が2.8万人、5歳が2万人」というデータを示す。3歳児以降は保育園や幼稚園に子供を通わせるのが一般的だが、約14万人の子供が保育園や幼稚園に入っていない現状がある。(文:石川祐介)

「国際社会では義務教育の年齢が下がっている。日本は遅い」

駒崎氏は続けて、北里大学医学部講師の可知悠子氏が実施した調査結果を引用し、「所得が一番低いほど、保育園や幼稚園に行っていない」と指摘した。保育園や幼稚園は給食があり、虐待やネグレクトにも気付けるので子どもたちのセーフティネットになるが、その場所にいない子どもたちは行政も状況を把握出来ず、適切な支援をしにくくなる。

「この研究で、所得の低い層、外国籍の子供達、あるいは障害があるとか社会的に弱い立場にある子供達が保育園や幼稚園に行けない状況なのがわかった」

駒崎氏は保育園を無償化してもこの状況は続くと主張する。せっかく無償化したのであれば「週1日でも良いから保育園に行きましょう」と、保育園を義務化することが子供達のためになると提言する。

「フランスでは3歳児以降は保育学校に99%の子供が行ってるんですよ。それはセーフティネットを小さい頃から張らなければマズいっていうことがわかってるからです」

無園児は保育園や幼稚園に入っていないだけでなく、社会からのサポートが受けられない"無縁児"になりやすい。そのため、無償化するのであれば義務化もセットにすべきだと語気を強める。

「国際社会では(義務教育の年齢が)下がっている。なぜかと言うと、就学前教育が最も投資対効果が高いというデータが1990年代から出始めているから。それから30年経ってようやく日本で『そうだね』って言われ始めた。日本は遅い」

子供の安全を守るためだけでなく、経済対策としても子供に投資することは重要だ。無償化だけにとどまらず、保育園や幼稚園をどう充実させていくか、今後議論を深めていくべきだろう。(引用ここまで)

不登校が「過去最多」を更新する日本の実情 学校自体が居づらい空間に? 2018/11/16 15:00

https://toyokeizai.net/articles/-/249254

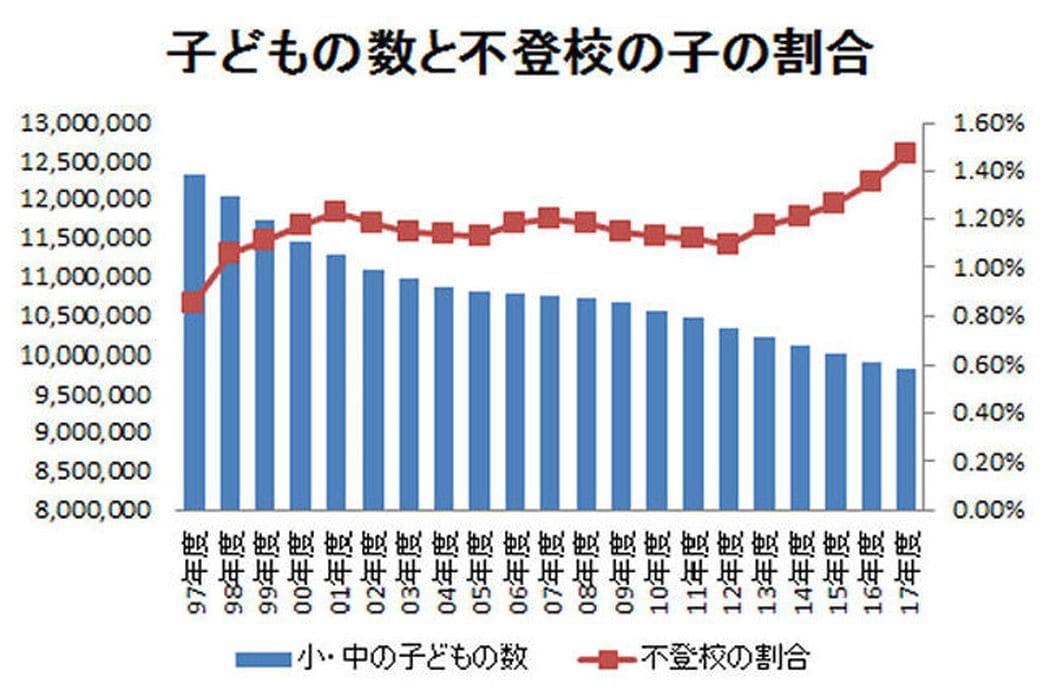

文科省は2018年10月25日「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(以下・本調査)の速報値を発表した。2017年度に不登校した小中学生は14万4031人。5年連続で増加し、16年ぶりに過去最多を更新した。

不登校増加の原因は子どもが感じるストレスとも関係

不登校児童生徒の内訳をみると、小学生は3万5032人で過去最多を更新。中学生は10万8999人で過去2番目に多い数字となった。前年度と比べると小中学校で1万348人増加した。

一方で全児童生徒数は982万人で過去最少を更新。子どもに占める不登校の割合は1.5%で過去最多を更新している。不登校が増加している理由について文科省は「複合的な要因が絡み合っているので原因を特定することは難しい」と答えるにとどまっており、分析を続ける予定。

増加の背景について、千葉県習志野市にあるフリースクール「ネモ」理事長の前北海さんは、不登校への認知度の高まりと「子どもが感じるストレスの増加」を挙げた。

不登校に対して保護者や学校の態度が軟化する一方で「授業が複雑化し中学校での規範意識が高まるなど子どもが学校で感じるストレスは増えた。学校自体が居づらい空間になっていることと不登校の増加は関連しているのでは」と話している。

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、よい環境の中で育てられる。

一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。

二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。

三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。

四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。

五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。

六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。

七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。

八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。

九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。

十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。

十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。

十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。