吉村芳生は1950年に山口県で生まれた。山口芸術短期大学を卒業して、広告代理店にデザイナーとして勤務した後、東京の創形美術学校で版画を学んだ。国際版画展に出品して高い評価を得たが、山口県に戻って地道な活動に入った。2007年に「六本木クロッシング2007」に出品した作品が大きな話題となり、現代アート・シーンの寵児となったが、2013年に早逝した。

たとえば「ジーンズ」(1984年)は、一見写真と見紛う作品だが、じつは手で描かれている。紙に鉛筆で描いた作品と、フィルムにインクで描いた作品とがある。フィルムにインクで描いた作品の場合の制作過程は――

(1)ジーンズをモノクロ撮影し、84.0×59.0㎝になるように写真を引き伸ばす。

(2)(1)で用意した写真に鉄筆で2.5×2.5㎜のマス目を引く。各マス目の濃度を10段階に分け、濃度に応じて0から9までの数字をマス目に書いていく。

(3)写真と同じサイズの方眼紙を用意して、(2)で書いた数字を書き写していく。

(4)方眼紙と同じサイズの透明フィルムを上から重ねる。

(5)左端の行から順に数字に対応する斜線をインクで引いていく。(0=斜線1本、1=斜線2本、2=斜線3本……)

(6)完成。

「ジーンズ」はこうして制作された。結果は写真と似ているが、写真とは違う手触りがある。膨大な作業量とか、根気強い営みとか、何かそんな途方もないものに圧倒される。

それを超写実主義とか、超絶技法などというと、少しニュアンスが違ってくるような気がする。そういうことではなくて、何かもっと根本的な問いかけがあるように思える。その問いかけが何かは、簡単にはいえないが、描くという行為を異化するものだ。

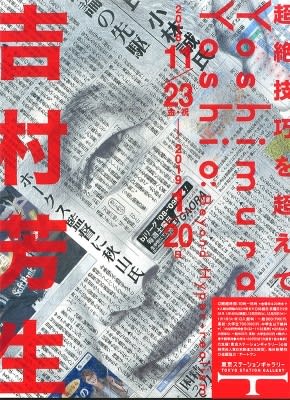

吉村芳生の代名詞ともいえる「新聞と自画像」シリーズには、新聞に自画像を描いた作品と、新聞そのものを描いて、そこに自画像を重ねて描いた作品とがある。それらはともに吉村芳生の生きた痕跡であると同時に、わたしたちに「生きる」ということの意味を考えさせる。

一方、多彩な色鉛筆を使って描いた「花」シリーズには、写実性というよりも、不思議な非現実感があった。それらの花の作品も、(おそらく写真から)マス目ごとに転写して制作されているのだろうが、その結果現れる作品には、何か(この世ならざる)彼岸めいたものが感じられた。

(2018.12.14.東京ステーションギャラリー)

(※)主な作品の画像(本展のHP)

たとえば「ジーンズ」(1984年)は、一見写真と見紛う作品だが、じつは手で描かれている。紙に鉛筆で描いた作品と、フィルムにインクで描いた作品とがある。フィルムにインクで描いた作品の場合の制作過程は――

(1)ジーンズをモノクロ撮影し、84.0×59.0㎝になるように写真を引き伸ばす。

(2)(1)で用意した写真に鉄筆で2.5×2.5㎜のマス目を引く。各マス目の濃度を10段階に分け、濃度に応じて0から9までの数字をマス目に書いていく。

(3)写真と同じサイズの方眼紙を用意して、(2)で書いた数字を書き写していく。

(4)方眼紙と同じサイズの透明フィルムを上から重ねる。

(5)左端の行から順に数字に対応する斜線をインクで引いていく。(0=斜線1本、1=斜線2本、2=斜線3本……)

(6)完成。

「ジーンズ」はこうして制作された。結果は写真と似ているが、写真とは違う手触りがある。膨大な作業量とか、根気強い営みとか、何かそんな途方もないものに圧倒される。

それを超写実主義とか、超絶技法などというと、少しニュアンスが違ってくるような気がする。そういうことではなくて、何かもっと根本的な問いかけがあるように思える。その問いかけが何かは、簡単にはいえないが、描くという行為を異化するものだ。

吉村芳生の代名詞ともいえる「新聞と自画像」シリーズには、新聞に自画像を描いた作品と、新聞そのものを描いて、そこに自画像を重ねて描いた作品とがある。それらはともに吉村芳生の生きた痕跡であると同時に、わたしたちに「生きる」ということの意味を考えさせる。

一方、多彩な色鉛筆を使って描いた「花」シリーズには、写実性というよりも、不思議な非現実感があった。それらの花の作品も、(おそらく写真から)マス目ごとに転写して制作されているのだろうが、その結果現れる作品には、何か(この世ならざる)彼岸めいたものが感じられた。

(2018.12.14.東京ステーションギャラリー)

(※)主な作品の画像(本展のHP)