![]()

彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ

たと伝えられる"招き猫"と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。

(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編

のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「ひ

こにゃん」

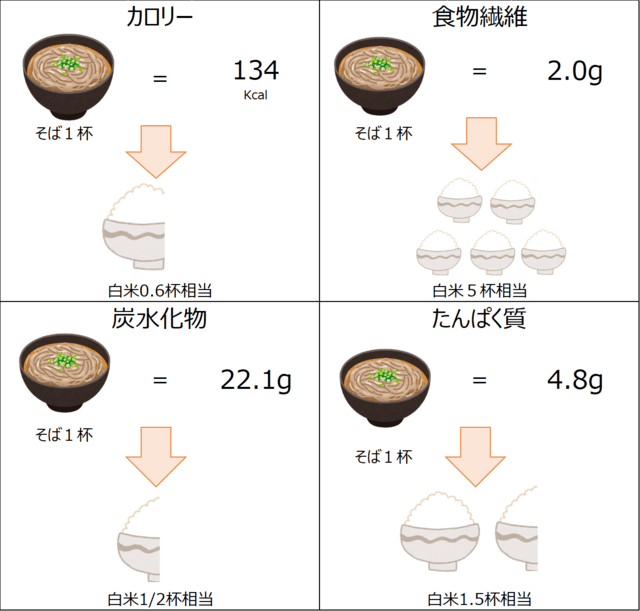

【男子厨房に立ちて環境リスクを考える』

ゼロ・ウエイスト・デザイン①:SDGsレモン・レシピ

1.鮭とレモンのジェノベーゼグリル

石窯さわやかジェノバソースとレモンで鮭。

ZWD: https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/living/microwave/recipes/unca

tegorized/711/

2.レンジで簡単!レモンのはちみつ漬け

3.電子レンジでレモンの裏ワザ

2. 3.電子レンジでレモンの裏ワザ

1.

不作の割には、沢山収穫したレモン。なかなかはけないのだが、テレ

ビを見ていると。電子レンジを使うとぐっと重宝で有効二使えるとい

うことでネットサーフィングすると数分で両機で来た。この速度は適

正かというとクエスチョンだが、『ゼロ・ウエスト・デザイン』をシリ

ーズ掲載することはジャヤスト・インである。

![]()

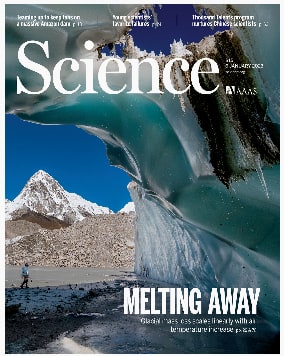

【再エネ革命渦論 89: アフターコロナ時代 290】

>【ウイルス解体新書 161】

---------------------------------------------------------------

序 章 ウイルスとは何か

第1章 ウイルス現象学![]()

第2章 COVID-19パンデミックとは何だったのか

第3章 パンデミック戦略「後手の先」

終 章 備えあれば憂いなし

---------------------------------------------------------------

【上下水道統合事業創生概論①】

第3章 パンデミック戦略「後手の先」

第1節 新型コロナパンデミックから生まれたもの

1-1 進化する感染判定技術装置

1-2 予防技術

1-3 タッチレス事業

1-4 下水中の新型コロナウイルス濃度測定及び感染者数推定

1-4-1 下水中の新型コロナウイルス濃度から感染者数を推定す

るための数理モデルを構築 ▶2021.6.10 国立研究開発法人日本医療

研究開発機構

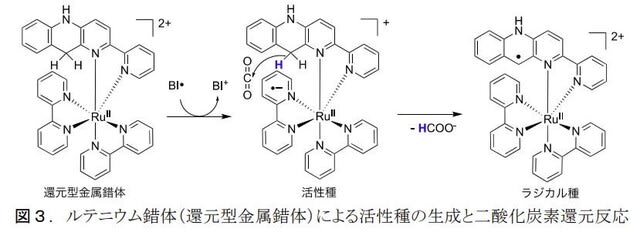

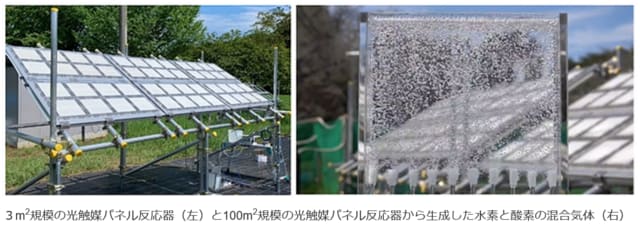

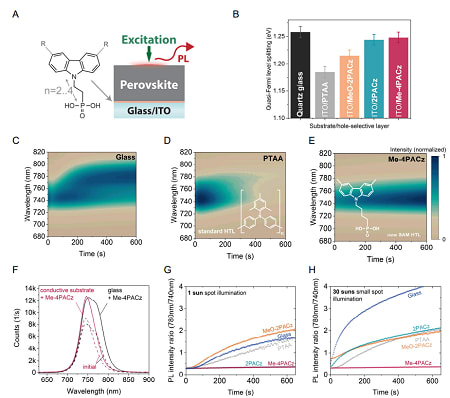

東北大学らの研究グループは、COVID-19が猛威を振るう中、下水中の新

型コロナウイルス遺伝子を検出することで感染流行を早期検知する下

水疫学に期待が寄せられてきたが、下水中の新型コロナウイルス濃度

から下水集水域の感染者数を推定するための数理モデルを構築。本数

理モデルは、陽性診断者数から下水中の新型コロナウイルス排出量及

び排出者数(感染者数)を推定するものであり、下水中の新型コロナ

ウイルス濃度から排出者数(感染者数)を逆算。

図1.東京都における陽性診断者数の移動平均値(7日間)、及び本

研究で構築した数理モデルを用いて計算した下水中新型コロナウイル

ス排出量と排出者数(感染者数)推定値。糞便中への排出は発症の2

日前に始まると仮定。

1-4-1 高度下水水質検査方法及び数理モデル利用事業化案

新型コロナウイルス濃度から感染強度推定数理モデルを構築できた後

は、ウイルス全般及び各種細菌もしくは各所病原菌及び細菌類さらに

は成人病及び感染症に関連する疫学的排出物質濃度を測定及びインパ

クト測定・模擬化システムを構築し地域住民の生命・生活維持及び健

康保全推進に役立てる事業を創生する。

1-4-2 上下水道カップリング事業(案)

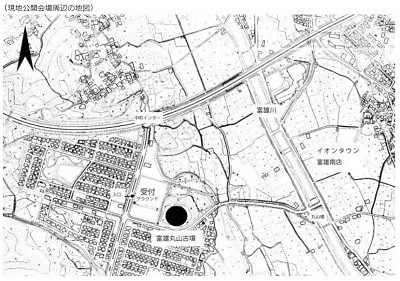

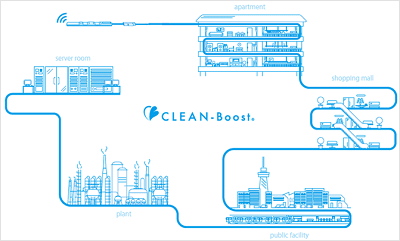

画像:極東極楽:via 盛岡首長市移転構想シリーズ(参考)

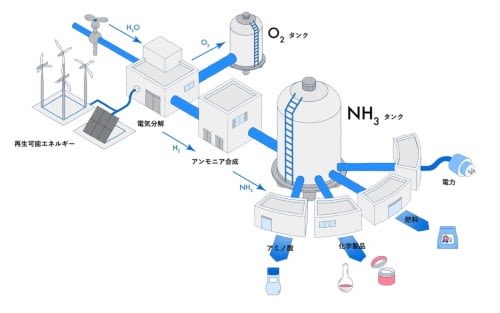

高度下水処理システムを事業化することで、飲料水や有価資源

の再利用化させることで総合的な6次産業用に供給しながらカー

ボンゼロ社会(SDGs)を構築し創生するというプランである。

下記にその概要を参考に再掲載する。(参考)

---------------------------------------------------------

■ 世界初の下水処理水の上水道整備

「下水処理水は都市金鉱である」の命題のもと、『環境配慮型下水ク

ローズ・システム』(非開示)を考えた。下水道は原則的には生活排

水・雨水を対象とする(反社会的な経済行為で薬物、工場廃液など流

入、新型コロナウイルスパンデミックに代表されるウイルス・細菌・

遺伝子編集物質、あるいは原子力発電事故からの放射性物質などの危

険物質の混入も想定される)。

技術的側面の骨子は、①前処理、生物学的処理、高度処理処理は既存

技術を適用。②処理過程から排出する物質は分別リサイクルか燃焼し

廃熱は、エネルギー・熱温水変換し、排出二酸化炭素は回収し、炭化

水素原料に、あるいは変成➲再生エネ水素添加し、メタンガスとし

てエネルギー変換する。③新技術は、燃焼灰(ash)は、アルミ・マグ

ネシウム・カルシウム・シリカなどの酸化物あるいは塩化物や金・銀・

白金・レアアース等として回収する。具体例としては下記の「流体殺

菌装置」の2例を参考掲載がある。2例目の「無機水溶物」を下水処

理からリサイクルミネラルとしてい再使用することが特徴である。な

お、生物処理の微生物には細胞表面に重金属類を取り込む(吸着)特

性があるので放射性物質はこのプロセスで除外する(要実証)。なお

安全性が確認出来れば、排出される燃焼前のスラッジを乾燥し、用途

別に同施設から排出されるミネラル成分を自動選別・混合し堆肥化も

可能である(「共通化」事業とし下水向け自動排出物質検査方法及び

装置の開発も課題)。

via 極東極楽 2021.9.7 盛岡首長市移転構想 ㉛ 環境配慮型インフラ

整備指針 ④

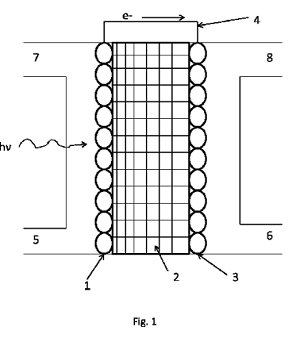

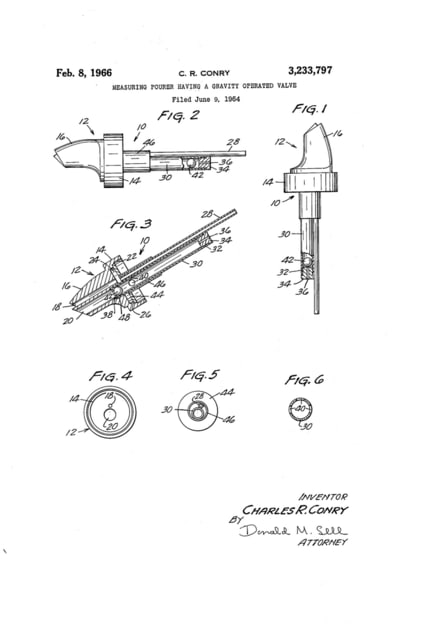

❏ 特開2021-41382 流体殺菌装置

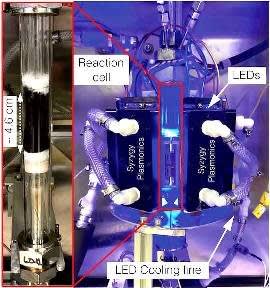

【概要】従来、内部を流れる水などの液体に紫外光を照射して殺菌を

行う流体殺菌装置が知られている(特表2016-511138)。殺菌対象で

ある液体が流れる水路と、水路の長さ方向の一端の開口部に取り付け

られた、水路内の流体に紫外光を照射するLEDを収容するLEDホ

ルダとを備える。LEDホルダにおいて、LEDは紫外光を透過する

キャップ状の窓に覆われており、その窓によって水路内の液体が流れ

る空間と隔てられている。しかしながら、LEDホルダの窓に水路内

の液体が接触するものの、紫外光を透過する材料からなる窓の熱伝導

率は高くないと考えられるため、LEDにおいて生じた熱を水路内の

液体に効率的に逃がすことができない。そのため、LEDの動作時の

温度上昇により、発光強度の低下や寿命の短縮を招くおそれがある。

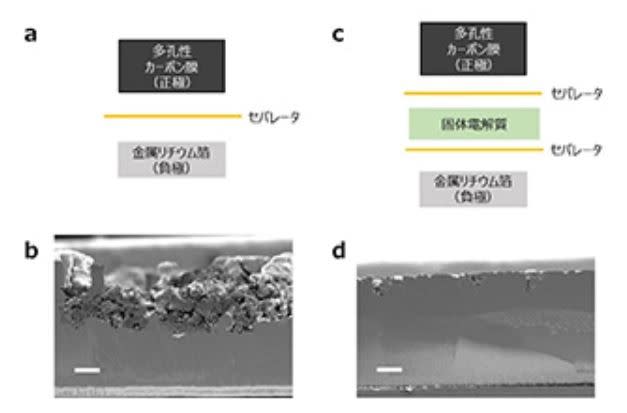

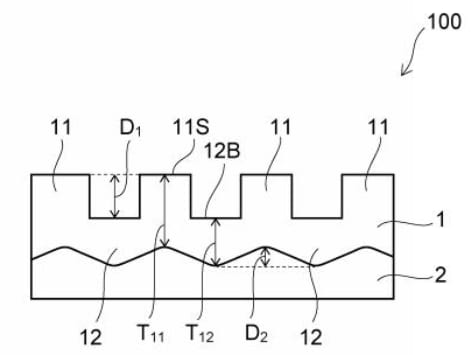

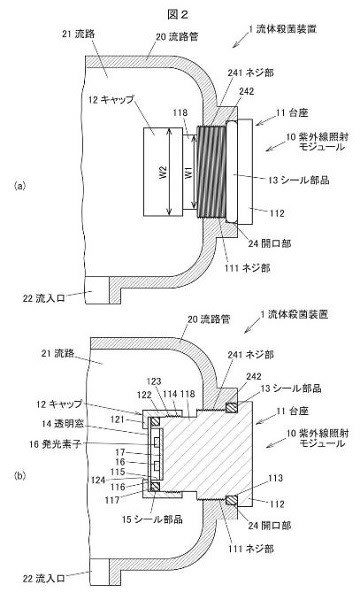

下図のごとく、殺菌対象である液体を流すための流路21を有する流

路管20と、流路管20の長さ方向Lの一端に設けられた開口部24

に嵌め込まれ、流路21内に紫外線を照射する紫外光照射モジュール

10と、を備え、紫外光照射モジュール10が、金属からなる台座

11と、台座11上に設置された紫外光を発する発光素子16と、発

光素子16を覆うように台座11に取り付けられた、光取出口124

を有する金属からなるキャップ12と、光取出口124を覆う透明窓

14とを有し、発光素子16が気密封止され、台座11の一部及びキ

ャップ12が流路21内に露出する、流体殺菌装置1を提供すること

で、内部を流れる水などの液体に紫外光を照射して殺菌を行う流体殺

菌装置であって、紫外光源である発光素子において生じる熱を殺菌対

象である流体に効率的に逃がすことができる構造を有する流体殺菌装

置を提供する。

図2

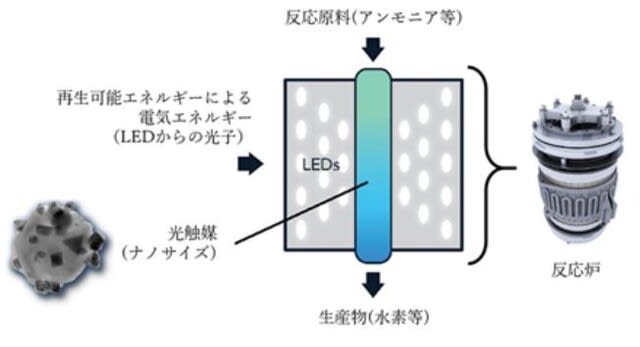

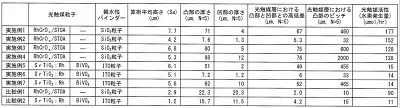

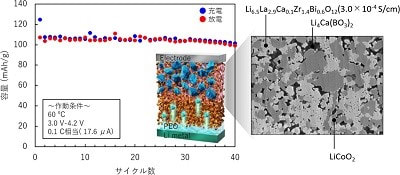

❏ 特開2020-196743 殺菌剤及びその製造方法

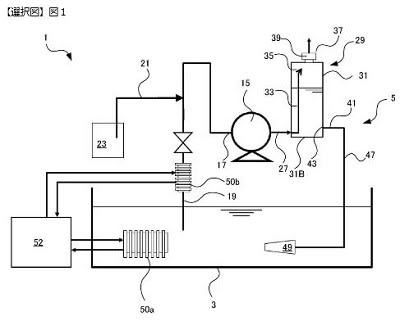

【概要】下図1のごとく、海水を原料とする無機成分を含む無機水溶

液を用意する工程と、無機水溶液に、オゾンを混合する、オゾン混合

工程と、オゾンを混合した無機水溶液を撹拌し、バブル発生ノズルを

通過させる、撹拌工程と、を含む、殺菌剤の製造方法であって、オゾ

ン混合工程及び撹拌工程における無機水溶液の温度が、0℃~30℃

であり、オゾン混合工程及び撹拌工程で処理される無機水溶液の量を

Xリットル、オゾン混合工程及び撹拌工程の処理速度をYリットル/

分とするとき、オゾン混合工程及び撹拌工程を、A・X/Y分間(A

は、30以上)、交互に繰り返して実施することにより殺菌剤を製造

する、殺菌剤の製造方法で、微生物を殺菌するための、殺菌能力の高

い殺菌剤の製造方法を提供する。

【符号の説明】 1 殺菌剤製造装置 3 貯留槽(貯水槽) 5

マイクロバブル発生装置 13 モータ 15 ポンプ 17 吸引

口 21 気体吸引路 23 オゾン供給手段 27 接続路 29

オゾン溶解装置 31 密閉容器 33 流入管 41 流出管

43 流出口 43F フランジ部材 47 接続路(接続管)

49 バブル発生ノズル 50 熱交換器 51 ノズル本体

さらに、処理水は、用途別にグレードアップし、飲料水としてリサイ

クルするが、例えば、最終クラスとして、インカレートした『ノンギ

ャップ機能性グラフェン膜装置及び超純水製造方法』(非開示)とし

リサイクルする技術の他、「丘育ちサーモン」の実例のように、『畜

養向け用水製造』(非開示)もオプションとしてあり、新新市長全体

が「地産地消」であり「地域循環型共生圏」でもある最先端首長都市

的側面をもっている。

--------------------------------------------------------------

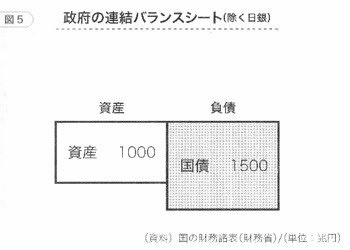

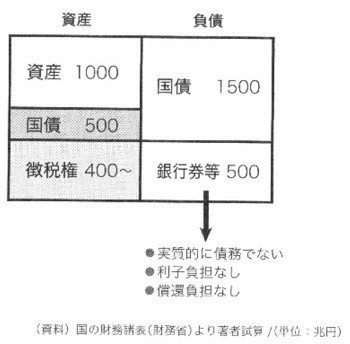

【最後の読書録 Ⅳ】

新・国債の真実―99%の日本人がわかっていない

目次

はじめに

1章 まず「これ」を知らなくては始まらない―そもそも「国債」っ

て何だろう?(企業は金を借りて運営する、国も同じ;政府は予算

を立て、「足りない額の国債」を発行する ほか)

2章 世にはびこる国債のエセ知識―その思い込い込みが危ない(何

の知識もなく語っている人が多すぎる;「倹約をよしとする」と「

借金は悪」となる ほか)

3章 国債から見えてくる日本経済「本当の姿」―「バカな経済論」

に惑わされないために(なぜ財務省は「財政破綻する」と騒いで

いるのか?;財務省ロジックに乗っかる人々もいる ほか)

4章 知っているようで知らない「国債」と「税」の話―結局、何を

どうすれば経済は上向くのか(経済を「道徳」で考えると、大きく

見誤る;政府がお金を使うということは、国内にお金を巡らせるこ

と ほか)

---------------------------------------------------------------

第4章 知っているようで知らない「国債」と「税」の話

経済を「道徳」で考えると、

大きく見誤る

私は大学で教鞭をとっているが、学生にマクロ経済を教えるときに

は一見、不道徳に見える経済政策を理解させなくてはいけないことが

ある。 そういうときに使うのが、2章でも説明した「合成の誤謬」

(P.49)という経済学の考え方だ。個人レベルでは正しいことでも、

みんながやったら困る、という考え方である。経済を国全体、社会全

体でとらえるマクロ経済学では、この考え方を理解しないと話になら

ない。個人の真面目さ、道徳心につけこむのは、財務省のもっとも得

意とするところなのだ。実際、現職の政治家のなかでも、すでに財務

省の論法にからめとられていると見える人が、多数いる。

増税ロジックに乗せられないためにも、国債というものを通じ、金

融政策、財政政策のリテラシーをもっと高めておくに越したことはな

いだろう。つねにミクロではなく、マクロで考えるクセをつければ、

どういう政策なら経済が上向くのかも、自分の頭でわかるようになる。

マクロ経済学ではとかく個人レベルの道徳心は邪魔になる。そう言し

ていいだろう。そのためか、ポール・クルーグマンやクリストファー

・シムズなど海外のマクロ経済学者は、たびたび「経済政策は無責任

にやるものだ.。いったいいかたをする。つまり個人レベルの道徳心

など、経済政策に持ち込むなということだ。言葉尻だけとらえれば「

無責任では困る」となりそうだが、根っこでは前に述べた「合成の誤

謬」を考慮しているのだ。 そう思えば、真意がわかるだろう。経済

を道徳で考えるくらいなら、無責任になったほうがいい。彼らはそう

いう皮肉をいっているわけだ。個人レベルの道徳で考える人には無責

任に見えても、本当はガチンコで真面目に経済という金融政策の「合

わせ技」が必要なのだ。

政府はせっせと国債を発行し、日銀はせっせと民間金融機関から国

債を買えばいいのである。

公共事業には、いわゆる「ハコモノ行政」をはじめ、無駄遣いをし

ているという批判がつねにある。ただ一方で、今も説明したように、

雇用剔出というメリットがあることも事実だ。財政政策では、この両

方を秤にかけて、より社会貢献度が高い選択肢をとっていくべきなの

である。

政府がお金を使うということは、

国内にお金を巡らせること

個人ででいえば、飲み食いのために借金をするのはよくない。

ただ、経済全休でいえば、飲み食いそのものは悪いことではない。

誰かがお金を使えば、それだけお金が世の中を巡り、経済が動くか

らだ。

まさに「合成の誤謬」で、マクロで考えれば倹約がすべてではなと

なる。国における倹約は、歳出カットだ。それは政府需要の縮小につ

ながるから、私はつねに歳出カットには慎重な立場である。

倹約するか、借金をするか、どちらがいいかは、そのときどきの経

済の状況による。一概に歳出カットがいいわけでもないし、国債を出

すのがいいわけでもない。

たとえば、好景気に沸いているときには、少し経済を冷やすために

歳出カットをするというのはありうる。世の中でお金がだぶつき、イ

ンフレが加速しそうなときに歳出カットをすれば、政府需要が下がり

お金のだぶつきを押さえられる。

その結果、インフレの加速を防ぐことができる。これは緊縮財政の

常道だ。

逆に、経済に元気がないときに歳出カットをすれば、経済はますま

す冷え込んでしまう。ここ数十年来続いているデフレ不況など、まさ

にそうだ。歳出カットはしない。しかし予算をすべてまかなえるだけ

の税収がない。ここで、ただでさえ不況で大変な国民の負担増となる

増税など、もってのほかだ。

したがって、とりうる政策は国債発行となる。

国の借金は、広く世の中にお金を回すための借金だ。お金を貸せる

機関や人から借りて、公共投資などの財政支出で広く国民にばらまく。

歳出カットが緊縮財政である、一万、国債発行は財政緩和策の常道な

のだ。

このように並べてみれば、どちらがいいかは、そのときどきの経済

状況で異なることもわかるだろう。

一概に「国債はダメ」「借金はけしからん」という人は、要するに

政府が借金をしたあと、そのお金をどのように使うかにまで考えが及

んでいないのだろう。

世の中には「公共事業をすべてなくせ」などと、極端なことをいう

人もいる。

一方、私は国債発行や公共事業に肯定的なせいか、「高橋は政府の

無駄遣いを許している、甘い」などといわれることも多い。

しかし私は、別に甘いわけではない。ただ国債を発行した場合の「

費用便益」を考えているだけだ。つまり、国債を発行し、財政支出を

した際に、どれくらいの便益が社会にもたらされるのかを見ているので

ある。

支出の効果を考えなくては、支出の良し悪しは判断できない。社会

に対する便益に舵かれば、国債発行および財政支出が最良策という場

合は、山ほどある。

「ハコモノ行政」といわれようと、財政緩和が必要なとき(つまり

世の中にもっとお金が回ったほうがいいとき)には、迷いなく国債を

発行すればいいのである。

この項つづく

via 極東極楽 2019.12.5

via 極東極楽 2019.12.5

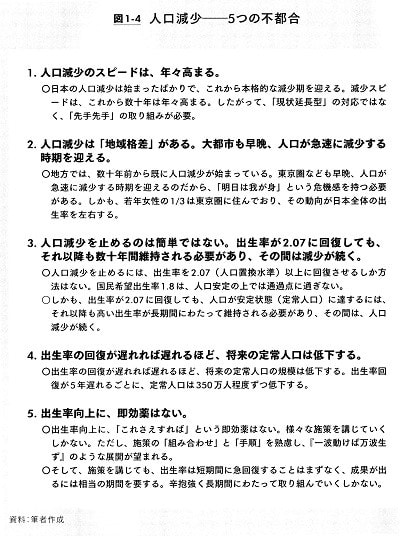

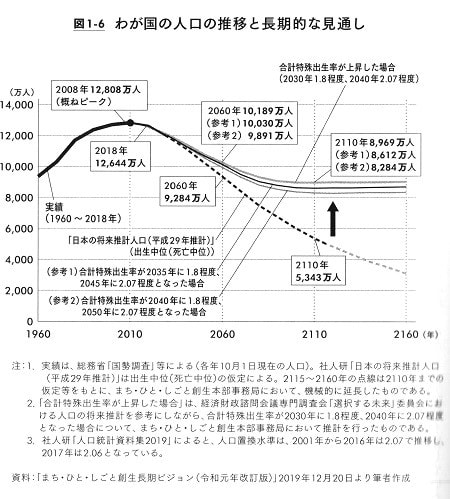

コロナ禍で出生数が急減、このまま我々は手をこまねき「小国」への

途を受容するのか。人口は国力の源である。国際関係の基本構造は、

「大国」が定め、「小国」はその中で生き残る方策を考えるしかない。

人口急減に直面する日本は、一億人国家の維持すら危うい状況にある。

このままでよいのか。本書は、介護保険の立案から施行まで関わり「

ミスター介護保険」と呼ばれた著者が、豊富なデータと学識、政策現

場での深い経験をベースに、危機的な日本の人口問題を正面から論じ

た超大作。 人口問題は、社会経済に深く関係し、国家存亡にも影響を

与える重要テーマ。それだけに我々の価値観に関わる根深い意見対立

も存在する。そこで様々な登場人物が異なる視点から語る小説形式を

とる。政府、政党、国会がどのように関わりながら政策・法案が練ら

れ、諮られていくのか、超リアルなストーリーに沿って、人口問題の

深刻さを知り、解決策の手がかりが得られるまったく新しいタイプの

書籍。 ※本書はフィクションである。登場人物は著者による創作で、

モデルは存在しない。しかし、登場人物が語り、取り組む人口減少問

題の内容は、すべて公開資料に基づく事実である。

『目次』

プロローグ 衝撃の海外レポート

第1章 一億人国家シナリオの行方

第2章 高出生率国と低出生率国の違い

第3章 出生率向上のための「3本柱」

第4章 「地方創生」と「移民政策」

第5章 議論百出の人口戦略法案

第6章 波乱の「人口戦略国会」

エピローグ 「始まり」の終わりか、「終わり」の始まりか

【著者略歴】

山崎 史郎(やまさき しろう、1954年〈昭和29年〉12月17日 - )は、

日本の厚生・厚労官僚。リトアニア国駐箚日本国特命全権大使等を経

て、内閣官房参与(社会保障・人口問題担当)。

---------------------------------------------------------------------------------------------

第1章 一億人国家シナリオの行方

未来への不安

野口の報告が終わると、意見交換となった。

いったん『縮小スパイラル』に陥ると、もう手が付けられない。そ

れまでに何とかしないと、取り返しがつかないことになってしまう。

地方では人口減少が進み、既に『縮小スパイラル』が始圭っています。

どこか突破口を見出せないか、自治体は、同じ境遇の自治体と連絡を

取り合って、生き残る道を模索しています。何とかして、今の少子化

の流れを変えないと……」

経済学者の片岡が暗い顔をしながら言うと、人口学者の壱岐がこん

な詣を切り出した。

「あまり聞きたくない詣ですが、人口学の専門家の中には、『少子

化の罠』という仮説を唱える人もいます。これは、出生力がいったん

ある水準を下回ると(たとえば、出生率が1・5未満になると)、自

動的かつ不可逆的な自己減退過程に入り、元の水準に回復することが

難しくなるというものです。日本については、1990年代半ば以降、

長きにわたって出生率がI・5を下回っており、すでに少子化ス。ハ

イラルに陥っているとする見方と、圭だ日本の男女ぱ子どもを持ちた

いという希望が強いのだから、出生力回復の余地があるという見方が

あります」

日本の未来に希望が持てるのか否かI。壱岐は続けた。

「結局は、日本国民が、少子化に慣れてしまい、流れに身を任せて

いくのか、それとも、流れに逆らいながらも、人目減少の問題に立ち

向かっていくのか、ということに尽きます」

すると経営者の古賀が、

「人目減少は、日本にとって大変な危機です。日本国民ぱ、そのこ

とが分かっているのでしょうか。

まだ人目が減っても、大丈夫と思っているんじやないでしょうか」と

述べたのに対し、社会保障研究、つまり国民も、少子化が進む未来に

不安を抱いているのです。だから、『子どもを生み、育てることにに

よる負担は社会全体で支えるべき』という考え方に、92・3%もの人

が賛成しているのです」

小川の話に一番強く反応したのが、片岡だった。

「その点では、政府は、国民の不安に応えきれていないと思わざる

を得ませんね。人口減少対策にしっかりと取り組んでほしい、という

のが国民の総意なんですよ」

片岡の視線の先にいだのは、百瀬だった。

「政府も、待ったなしの最重要課題だと思っています」

前回と同様に、百瀬のコメントは国会答弁のようであった。百瀬は、

自分の頭の中で、明確かつ自分自身も納得できるような答えが思い浮

かばない時には、そうした答え方をするクセがめった。「クセ」とい

うよりぱ、そういう対応しかしようがなかった、というのが正しいの

かもしれない。こうして、この目の勉強会も終わった。

出生率の「勝ち組」と「負け組」

I週間後に開催された第4回会合のテーマは、世界の主要国の人口

動向と将来展望であった。引き続き、壱岐から報告があった。

世界各国の出生率は、図(l-9)のように、全体としては時代の推

移とともに低下していく傾向にある。ただし、よく見ると、それぞれ

の国は特有の動きをしている。国によって出生率の動向が大きく異な

る理由については、専門家の間でもいろいろな見解がある。社会・経

済・文化など多様な要素が問わっていると考えられているが各国政府

が人口問題にどのように取り組んできたか、という政策面(家族政策

にょる各国政府の介入の仕方)の影響も大きいとされている。たとえ

ばフランスである。フランスの人口をめぐる歴史は非常に古い。18

70年の普仏敵争でドイツ(プロイセン)に大敗した原因を、両国の

青壮年人口の規模や出生率の違いだと認識し、強い危機感によって、

人口問題に取り組み始めたのは有名な話である。その後もフランスの

出生率は低下し続け、第T次世界大戦による敵死者やスペイン風邪の

流行によって、1916年にはなんと1・23まで低下した。100年

以上も前に、現在の日本よりも低い出生率を組験したのである。それ

以降長きにわたり、フランスは国をあげて出生率回復に取り組み続け、

社会変化に対応しながら、必要とされる政策を考え00にまで回復した

のである。実行してきた。そして、ついに2008年に、出生率は2

また、図(1-9)をよく見ると各国の出生率は、1970年代から

全体として低下し始めているものの、1980年頃までは各国の差は

あまりなかったことが分かる。差が拡大し始めたのは1980年代後

半以降である。たとえば、スウェーデンやフランスの出生率は、いっ

たん下がりながらも、1980年代後半から再び回復した。これは

1970年代以降、育児休業制度や保育制度といった、仕事と育児の

両立支援策に力を注いできた効果が大きいとされている。その結果、

これらの国は現在も1・資料:諸外国の数値は2059年まで" Uni↑ed

Notions “Demo9rophic Yeorbook" 等、1960~2018年はOECD9Fomily Do

↑d)ose、2019年は各国統計, 日本の数値は厚生労働省「人口動態統計」

を基に作成注:2019年のフランスの数値は暫定植となっている。 2020

年は、フランス1.83(暫定値)、アメリカ1.64(暫定値)、スウェーデン1

.66、イギリス1.60(暫定値)、イタリア1.24(暫定値)となっている。

この項つづく

作詞&作曲:吉 幾三

涙には幾つもの 想い出がある

心にも幾つかの 傷もある

ひとり酒 手酌酒 演歌を聞きながら

ホロリ酒 そんな夜も

たまにゃ なァいいさ

あの頃を振り返りゃ 夢積む船で

荒波に向ってた 二人して

男酒 手酌酒

演歌を聞きながら

なァ酒よ お前には ......

「酒よ」(さけよ)は、吉幾三が1988年に発表したシングル。1989年

度のJASRAC賞で金賞を受賞しているほか、本作で1988年全日本有線放

送大賞グランプリを受賞。 吉幾三として「雪國」に次ぐヒット作であり、本作

で演歌歌手としての地位を確立。

PS. S君への手紙

無茶苦茶忙しかったなぁ。世間はバブルとやらで、デジタル革命が爆発で。

よく飲み、よく歌ったあの日々は....

● 今夜の寸評:(いまを一声に託す)今できることを少しずつ

Advance little by little, starting with the things you can do now.![]()