都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

『杉本博司 本歌取り 東下り』 渋谷区立松濤美術館

渋谷区立松濤美術館

『杉本博司 本歌取り 東下り』

2023/9/16~11/12

『杉本博司 本歌取り 東下り』 展示風景

渋谷区立松濤美術館にて『杉本博司 本歌取り 東下り』が開かれています。

これは和歌の作成技法のひとつである「本歌取り」を作品制作に援用する杉本が、昨年に姫路市立美術館で行った『杉本博司 本歌取り―日本文化の伝承と飛翔』の内容を再構成して開いているもので、会場には歴史的な絵画を本歌とした写真による屏風といった新作を中心に、旧作から古典の作品などが公開されていました。

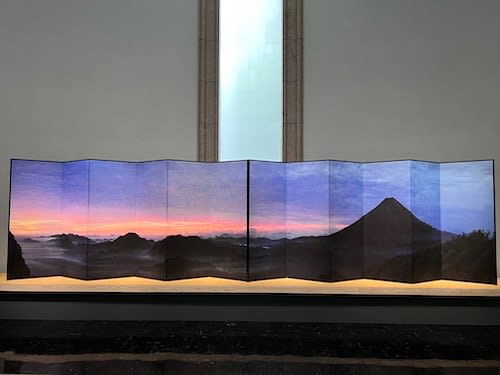

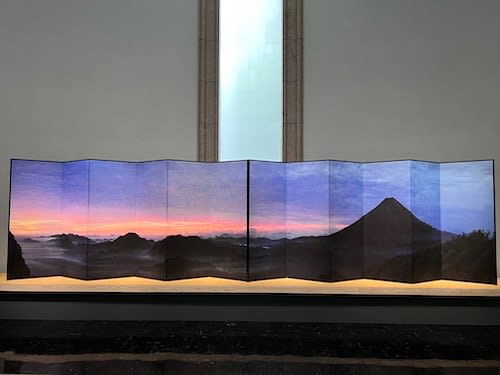

杉本博司『富士山図屏風』 2023年 作家蔵

このうち『富士山図屏風』とは、北斎の『冨嶽三十六景 凱風快晴』を本歌にした新作で、杉本は通称「赤富士」の描かれた場所と推定される山梨県の三ツ峠山に出かけて撮影を行い、一部をデジタルにて処理した上で、かつて北斎も見たと思われる富士山の雄大なすがたを写し出しました。

「Brush Impression」シリーズ 展示風景

コロナ禍においてニューヨークのスタジオに戻ることができず、古くなってしまった印画紙の活用を模索する中で生まれた「Brush Impression」のシリーズも興味深いかもしれません。

ここで杉本は周囲のほとんど見えない暗室に入り、印画紙に現像液、または定着液に浸した筆で文字を書いていて、書の技法を本歌取りしつつ、自らの感覚を頼りに生み出された文字を力強く表していました。

右上:杉本博司『宙景 001』 2023年 杉本表具 作家蔵

代表的な「海景」において古代と同じ目で海を見ようとした杉本が、今度は同じく太古より人々が暮らしてきた地球のすがたを捉えようとしたのが「宙景」と呼ぶ作品で、ソニーやJAXAなどが共同開発した人工衛星「EYE」のカメラを遠隔操作して撮影した地球を写し出していました。

杉本博司『フォトジェニック・ドローイング 015 :タルボット家の住み込み家庭教師、アメリナ・ぺティ女史と考えられる人物 1840〜41年頃』 2008年

このほかイギリスの科学者で数学者のウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットのネガを本歌とした「フォトジェニック・ドローイング」も見どころといえるかもしれません。

『杉本博司 本歌取り 東下り』 展示風景

杉本が深く敬愛するという白井晟一による建築空間と作品が響き合う光景にも魅力を感じました。

10月15日にて前期展示が終了し、17日より後期展示がはじまりました。これ以降の展示作品の入れ替えはありません。

白井晟一の名建築で見る杉本博司の「本歌取り」、渋谷区立松濤美術館にて展覧会が開催中|Pen Online

11月12日まで開催されています。

『杉本博司 本歌取り 東下り』 渋谷区立松濤美術館(@shoto_museum)

会期:2023年9月16日(土)~11月12日(日)

*前期:9月16日(土)~10月15日(日)、後期:10月17日(火)~11月12日(日)

休館:月曜日。(ただし、9月18日、10月9日は開館)、9月19日(火)、10月10日(火)

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は20時まで開館

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、大学生800(640)円、高校生・60歳以上500(400)円、小中学生100(80)円。

*( )内は団体10名以上、および渋谷区民の入館料。

*渋谷区民は毎週金曜日が無料。

*土・日曜、祝日は小中学生が無料。

場所:渋谷区松濤2-14-14

交通:京王井の頭線神泉駅から徒歩5分。JR線・東急東横線・東京メトロ銀座線、半蔵門線渋谷駅より徒歩15分。

『杉本博司 本歌取り 東下り』

2023/9/16~11/12

『杉本博司 本歌取り 東下り』 展示風景

渋谷区立松濤美術館にて『杉本博司 本歌取り 東下り』が開かれています。

これは和歌の作成技法のひとつである「本歌取り」を作品制作に援用する杉本が、昨年に姫路市立美術館で行った『杉本博司 本歌取り―日本文化の伝承と飛翔』の内容を再構成して開いているもので、会場には歴史的な絵画を本歌とした写真による屏風といった新作を中心に、旧作から古典の作品などが公開されていました。

杉本博司『富士山図屏風』 2023年 作家蔵

このうち『富士山図屏風』とは、北斎の『冨嶽三十六景 凱風快晴』を本歌にした新作で、杉本は通称「赤富士」の描かれた場所と推定される山梨県の三ツ峠山に出かけて撮影を行い、一部をデジタルにて処理した上で、かつて北斎も見たと思われる富士山の雄大なすがたを写し出しました。

「Brush Impression」シリーズ 展示風景

コロナ禍においてニューヨークのスタジオに戻ることができず、古くなってしまった印画紙の活用を模索する中で生まれた「Brush Impression」のシリーズも興味深いかもしれません。

ここで杉本は周囲のほとんど見えない暗室に入り、印画紙に現像液、または定着液に浸した筆で文字を書いていて、書の技法を本歌取りしつつ、自らの感覚を頼りに生み出された文字を力強く表していました。

右上:杉本博司『宙景 001』 2023年 杉本表具 作家蔵

代表的な「海景」において古代と同じ目で海を見ようとした杉本が、今度は同じく太古より人々が暮らしてきた地球のすがたを捉えようとしたのが「宙景」と呼ぶ作品で、ソニーやJAXAなどが共同開発した人工衛星「EYE」のカメラを遠隔操作して撮影した地球を写し出していました。

杉本博司『フォトジェニック・ドローイング 015 :タルボット家の住み込み家庭教師、アメリナ・ぺティ女史と考えられる人物 1840〜41年頃』 2008年

このほかイギリスの科学者で数学者のウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットのネガを本歌とした「フォトジェニック・ドローイング」も見どころといえるかもしれません。

『杉本博司 本歌取り 東下り』 展示風景

杉本が深く敬愛するという白井晟一による建築空間と作品が響き合う光景にも魅力を感じました。

10月15日にて前期展示が終了し、17日より後期展示がはじまりました。これ以降の展示作品の入れ替えはありません。

【開催中】渋谷区立松濤美術館にて『#杉本博司 本歌取り 東下り』が開催中葛飾北斎の《冨嶽三十六景 凱風快晴》に描かれた富士山を本歌とした《富士山図屏風》など、杉本は「本歌取り」のコンセプトを再解釈し、日本が誇る古典作品を自身の作品制作に援用している。▶︎ https://t.co/QkVf663Nit pic.twitter.com/sIu0FCm2R0

— Pen Magazine (@Pen_magazine) October 4, 2023

白井晟一の名建築で見る杉本博司の「本歌取り」、渋谷区立松濤美術館にて展覧会が開催中|Pen Online

11月12日まで開催されています。

『杉本博司 本歌取り 東下り』 渋谷区立松濤美術館(@shoto_museum)

会期:2023年9月16日(土)~11月12日(日)

*前期:9月16日(土)~10月15日(日)、後期:10月17日(火)~11月12日(日)

休館:月曜日。(ただし、9月18日、10月9日は開館)、9月19日(火)、10月10日(火)

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は20時まで開館

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、大学生800(640)円、高校生・60歳以上500(400)円、小中学生100(80)円。

*( )内は団体10名以上、および渋谷区民の入館料。

*渋谷区民は毎週金曜日が無料。

*土・日曜、祝日は小中学生が無料。

場所:渋谷区松濤2-14-14

交通:京王井の頭線神泉駅から徒歩5分。JR線・東急東横線・東京メトロ銀座線、半蔵門線渋谷駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 『東京ビエン... | 『new born 荒... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |

| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |