2012.8.19(日)晴れ

高浜まで自転車で行って図書館で予約をし、再度借りるために自転車で訪問したものである。もちろんこの本を借りるだけに行ったわけでは無いのだが、真夏の130Kmにおよぶ走行は否が応でも本の値打ちを上げようというものである。

貴重な本だからまづざっと一読して、現在詳細に読み進んでいる。重要なところは写しをとっている。

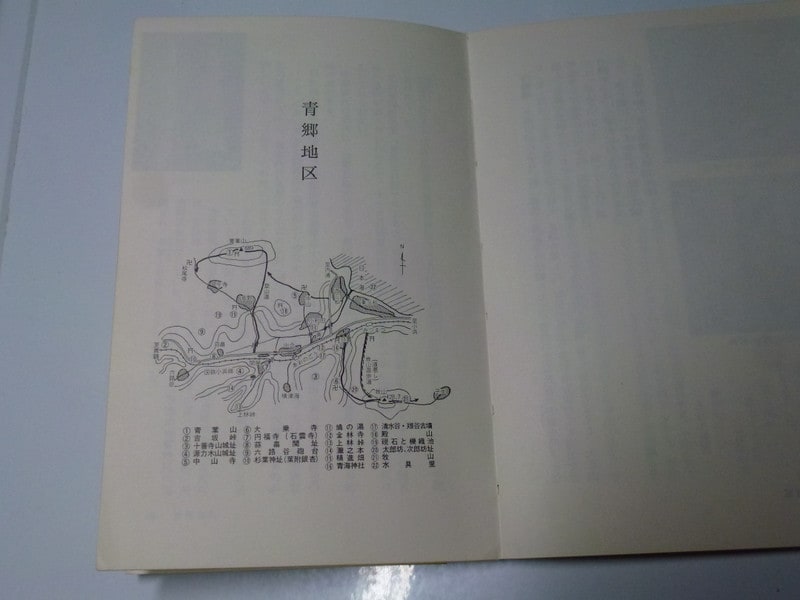

「わかさ高浜史話」伊藤勇著 若狭文化新書 昭和48年7月発行 借本福井県立図書館若狭分館 はしがきとして書かれているように、当時海水浴をはじめ観光等で高浜を訪れる人が増え、そのガイドブックとしてあるいは開発で消えゆく文化財を保存すべく執筆されたようだ。地図、写真がふんだんに取り入れられ、はじめて高浜を訪れた方にもわかりやすく書かれている。

はしがきとして書かれているように、当時海水浴をはじめ観光等で高浜を訪れる人が増え、そのガイドブックとしてあるいは開発で消えゆく文化財を保存すべく執筆されたようだ。地図、写真がふんだんに取り入れられ、はじめて高浜を訪れた方にもわかりやすく書かれている。

協力者としてフジハラ写真館主とあるのは、川上の宝尾村の末裔とお聞きした方では無かろうか。沢山の貴重な写真が氏の手になるものであれば、是非他の写真も見せて頂きたいものだと思っている。

各地区毎の案内図がわかりやすい。

わたしがこの本を読んでみたいと思ったのは、「青鄕地区」の中の「上林峠と貝坂」という記事を見つけたからである。

上林峠とは猪森ヶ嶽の南方、猪鼻峠のことであろう。また貝坂とは関屋から猪鼻峠に到る道のことだと思われる。貝坂には上林の住人が塩水を汲んで帰る途中に転んで、その地に海水があふれたという伝説がある。その地には貝殻が出るので貝坂というそうだが、果たして貝塚があったのか、化石が出るのかといわれている。わたしは縄文海進の際に汀線であったところに貝殻が溜まっているのでは無いかと思うが、どのあたりまで海であったか知りたいものである。「高浜地区、妙見山と温泉開発」に温泉掘削現場から砂の層と貝殻が出土し、妙見山麓まで海であったと言うことが証明されている。

佐伎治神社の脇に妙見山への登り口がある。この山の麓に温泉が湧いたという話は知る人ぞ知る話である。

「槇山と牧山寺」では摩野山一乗寺が欽明天皇の時代(飛鳥時代)の開基とされ、宝尾の一乗寺とまったく同じ話がある。鳥とまらずなどの名称も同一で、何とも驚きの話である。

高浜の各地の名所旧跡、人物などについて古代から現代まで楽しくわかりやすく書かれているが、特に近代現代の出来事で、誰も知らないようなことがあり、面白い。歴史的事実と伝説などがごっちゃになっているところは要注意、ガイドブックとしては大変興味深い本である。

【晴徨雨読】19日目(2006.8.19)別所温泉~長野市善光寺

旅程中ワースト10に入る日、この日は長野市内で39℃を記録し、最も暑い日だった。しかも千曲川沿いのサイクリングロードを走り、日陰、水場、店舗無しで行き倒れ寸前の状態。

逃げるとこが無いのよね。

【今日のじょん】:新じょん語録13 まあライオン