鉄道シリーズその20。『バス』とついているが、鉄道の範疇に入る『レースバス』『トロリーバス』のうち、今日は『レールバス』について書いてみる。

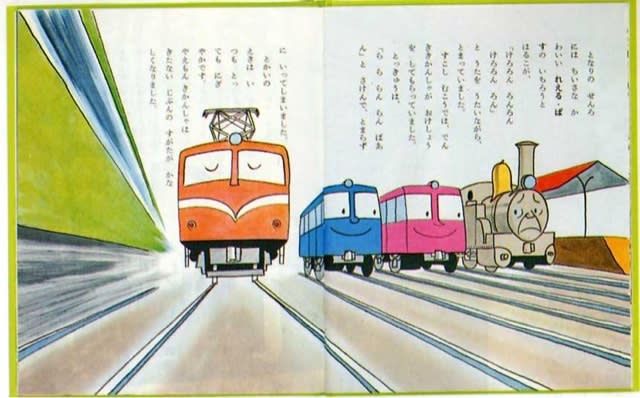

レールの上を走るバスだから、レールバス、そのままである。小生がその名を知ったのは『きかんしゃ やえもん(阿川弘之・作、岡部冬彦・画、1959年)の中に失意の機関車やえもんを慰める『レールバスのいちろう・はなこ』が描かれたのを見た時である。当時は古臭くなった機関車に変わり、閑散線用に当時の国鉄が導入し始めた頃で、機関車=老人、レールバス=若者のような描き方がされている。

レールバスの歴史であるが、昭和初期に外観がバスそっくりの内燃機付き車両(ガソリンカー)は導入されたことはある。ただし、フレームはバスで他はガソリンカーといったものが、軽便鉄道に導入された実績がある程度でどこまでがレールバスと言い切れるかやや微妙である。

国鉄におけるレールバスの登場は先ほどの童話に出てくるモデルとなった国鉄のキハ01・02である。これらが試作されたのは1954年頃、まず国鉄木原線(千葉県)に導入された。製造したのは東急車両で北海道など厳冬地向け仕様(キハ03)なども作られた。その特徴は10m程度の車体にバス用のディーゼルエンジンを搭載した二軸車でまさにバスの技術を気動車に応用したものである。製造されたのがキハ01が12両、キハ01~03でも49両にすぎなかった。というのは、あまりに小さくラッシュなどに対応出来なかったことや乗り心地も悪く、トイレもないなどドイツのシーネンオムニバスには大きく劣る構造で、また、耐用年数も短く、1968年に全て廃車。その後は閑散線自体が廃線となったこともあり、国鉄では復活することはなかった。

また、地方私鉄も、富士重工製造のものを羽幌炭鉱鉄道(1両)、南部縦貫鉄道(2両)が導入された。なお、それ以前に山鹿温泉鉄道(熊本県)が1955年に中古バスを改造したものを走らせていた記録がある。

その後は特定地方交通線が3セクに転換するにあたり、ニーズが1970年代から発生してきて、富士重工や新潟鉄工所などが製造、甘木鉄道(福岡県)、樽見鉄道(岐阜県)、信楽高原鉄道(滋賀県)などで導入された。始めはバスの材料を応用していたが、耐久性などから鉄道車両構造の車体を使うものが増えている。

未来の車両としてレールのある場所は鉄道として、ないところはバスとして走ることのできるデュアルモードビークルをJR北海道が、2007年に試験運転をしており、今後、法律面も含めて活用が検討されている。

始めに出てきた童話では今後の活躍が期待されたレールバスだったが、JRでは蒸気機関車より早く姿を消したのは皮肉な話、実物を見たい方は前にブログで触れた小樽市総合博物館で見ることが出来る。