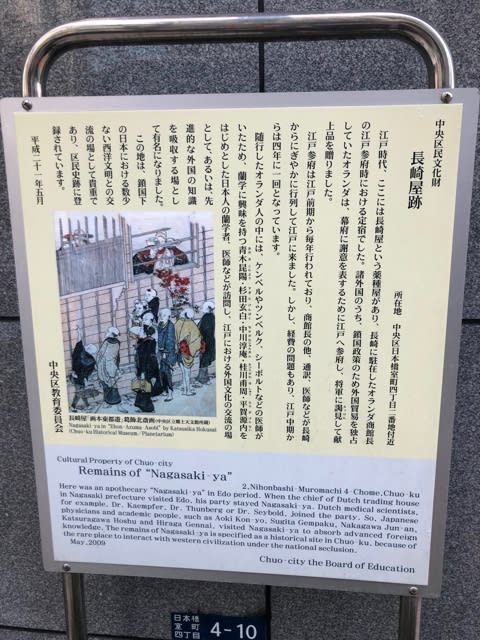

『町の案内板を巡る』その5。前回に続き、中央通りを歩く。夜半亭の跡を過ぎ、左に曲がると新日本橋駅の入口横に『長崎屋跡』の案内板がある。長崎屋とは薬種問屋を業としていたが、長崎に駐在していたオランダ商館長が江戸参府した際の定宿であった。江戸初期は毎年、中期には4年に一度であったが、随行した医師にケンベルやシーボルトなどがいたため、日本人の蘭学者や医師が交流あるいは知識を吸収することができる貴重な場所であった。

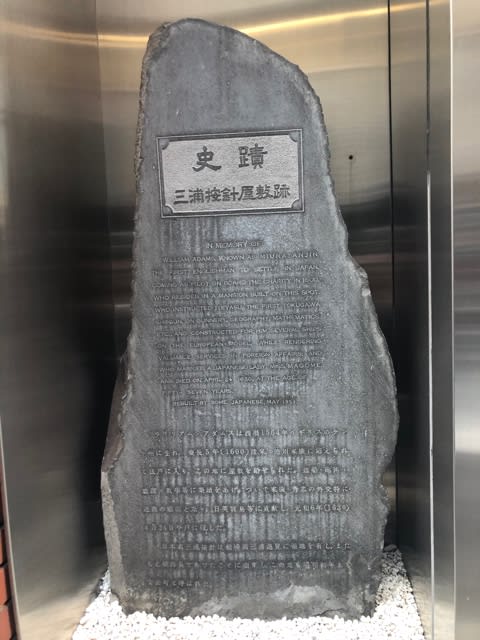

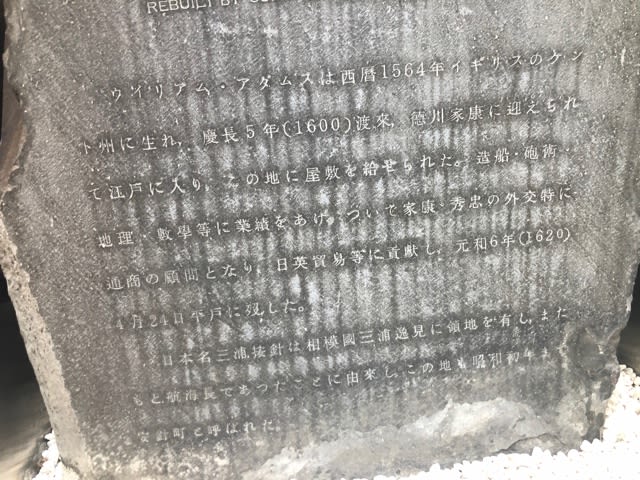

さらに日本橋方向に歩き、奈良まほろば館というアンテナショップの先を左へ。昭和通りの手前のビルの前に色々と刻まれた小さな石碑があるが、これが『三浦按針屋敷跡』である。

本名ウィリアム・アダムス、イギリス人で日本に1600年に渡来。徳川家康に仕え、造船、砲術、地理、数学などを伝えた。日本名の三浦按針は相模国三浦逸見に領地を持ち、また航海士のためその名前がつけられたと言われ、この辺りの地名も関東大震災前までは『按針町』であった。

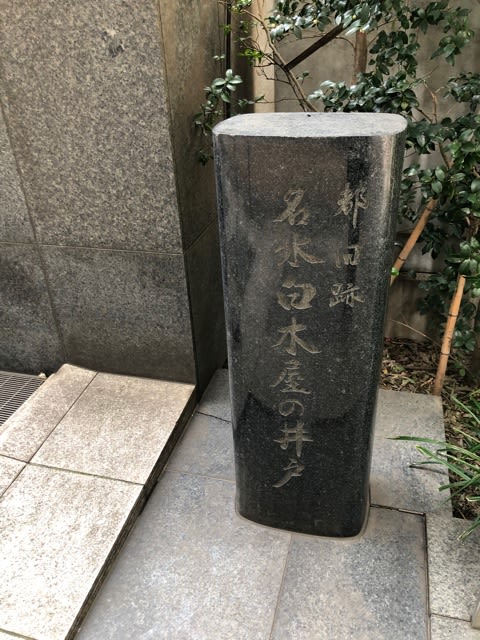

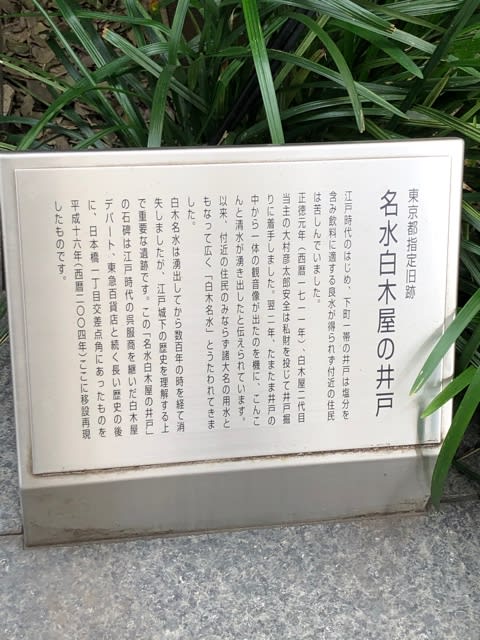

中央通りまで戻り、COREDO日本橋の一本手前の道を左に曲がると『名水白木屋の井戸』とある。案内板によるとこの辺りの井戸は塩分を含み飲用にならなかったため、白木屋の2代目である大村彦太郎安全が1711年私財を投じて井戸を掘った。

翌年たまたま井戸の中から観音像が出てきたことを機会にコンコンと清水が湧き続けた。この水を白木名水と謳われてきた。今は井戸は枯れたが、江戸の貴重な遺跡と言われている。

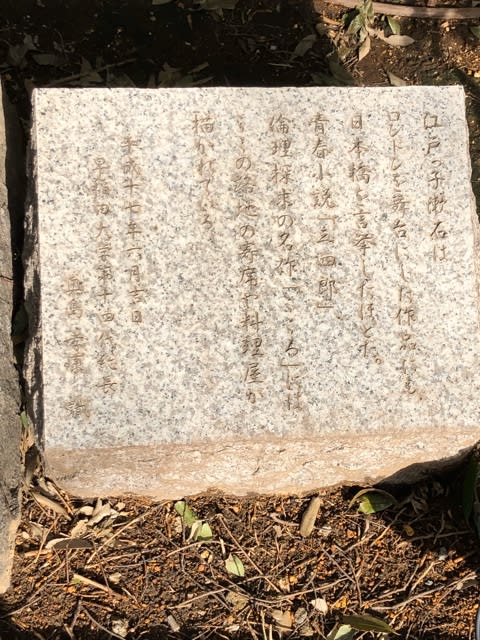

その隣には漱石の名作の舞台という石碑もある。さすが日本橋、少し歩くと昔の出来事に縁がある場所はいくらでもあるものだ。