日本橋で親子丼と言うとするすぐ玉ひでを連想するが、これは鶏が軍鶏肉、先日COREDOでお邪魔した『鶏三和』は名古屋コーチン、しかし、今日は比内地鶏の親子丼を食べに行く。どの鶏肉が美味いのかわかるほどグルメではないが、あまり、私は列に並んでまで食べることはしない。

今日の店は事務所から5分ほど歩いたオフィス街にあり、夜は焼き鳥屋として営業中。店の名前は『灯り屋 日本橋店』、チェーン店のような名前だが、東京にはないようだ。(仙台にはある模様)

12時直前に入店するが、まだガランとしている。

この店の親子丼は2種類で『究極』は1000円、『極上』は1230円。その差を探るべくメニューをよく見ると『極上』は鶏肉が炙ってあるようである。取り敢えず今回は『究極』にして見る。

注文から3分で到着、早すぎる。しかし、蓋を開けるといい感じの半熟、早速レンゲで一口。やや、甘目のタレとトロトロ卵、しっかりした歯応えがある比内地鶏がバランス良し。

先日の鶏三和よりはご飯も量があり、私にも量的には問題なし。付いてくるセロリの漬物は箸休めにちょうど良い。残念なのは鶏スープ、あまりにあっさりしすぎである。

丼は味付けも好みで鶏肉もけっこう入っているところ、卵のトロトロ具合は合格点。惜しむらくはあっさりしすぎのスープと席が分煙でないところか。(やはり、ランチは禁煙)ただ、すいている時間に気楽に親子丼を食べるには良い店であった。

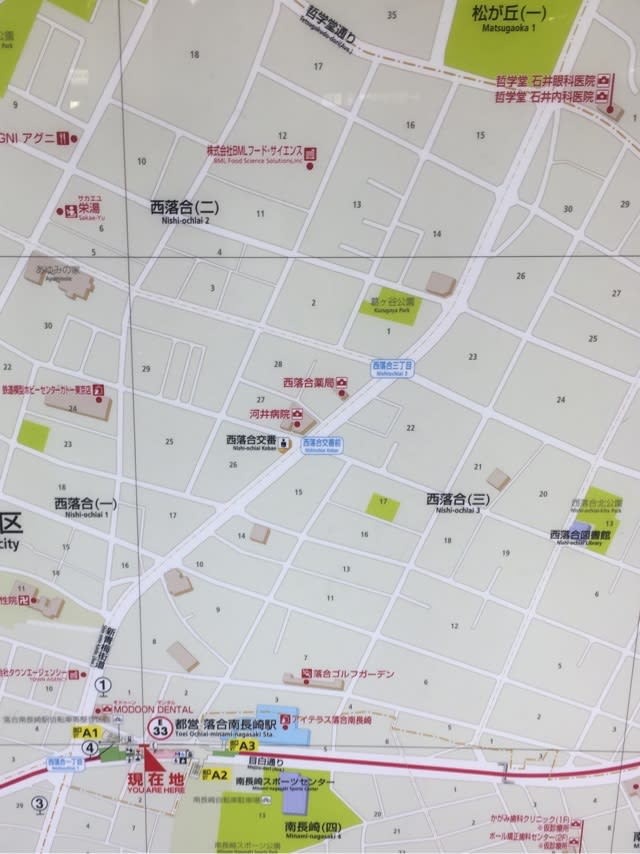

灯り家 日本橋店

中央区日本橋小舟町11ー7

0336390787